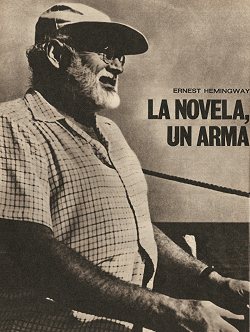

En la mañana del 2 de julio de 1961 —hace ya casi una década—, el disparo de un rifle de caza apagó la vida de Ernest Hemingway, Premio Nobel de Literatura 1954. Todavía hoy se discute si fue accidente o suicidio, aunque esta última suposición parece ser la más valedera. Hemingway abandonó su casa paterna a los 15 años y vagabundeó por todo Estados Unidos. Ancló por fin en un periódico, el Kansas City Star, donde comenzó su carrera de periodista. La guerra atrajo a este aventurero empedernido y viajó como voluntario a Europa. De esta experiencia nacieron dos de sus más famosas novelas: Adiós a las armas y Por quién doblan las campanas. Terminada la contienda, fue como corresponsal al Oriente Medio y luego a París, uno de sus más grandes amores junto con España y los toros. Bohemio, viajero, aventurero apasionado, sus novelas alcanzaron éxitos masivos y fueron trasladadas al cine con suerte despareja. En 1952 publicó El viejo y el mar, obra que fue decisiva para que dos años más tarde le otorgaran el Premio Nobel.

Cuando la muerte interrumpió sus 62 agitados, emocionantes y prolíficos años, se encontró en su mesa de trabajo una novela integrada por tres grandes capítulos: Islas en el golfo. Sus editores originales juran y perjuran que nadie ha tocado esos manuscritos vírgenes, y que han sido entregados al público sin tachas ni enmiendas. Después de una ardua y larga batalla, Emecé Editores, de Buenos Aires, consiguió los derechos para publicarla en toda América de habla hispana; y gracias a ese esfuerzo los lectores argentinos podrán juzgarla los primeros días del mes próximo. Mientras tanto, y con carácter exclusivo, SIETE DÍAS obtuvo autorización para extraer de la primera parte los siguientes fragmentos, una hermosa muestra de la capacidad narrativa de Ernest Hemingway. |

|

* * *

La casa estaba edificada en la parte más elevada de la estrecha lengua de tierra que se extendía entre el fondeadero y el mar abierto. Había resistido tres huracanes y la construcción era tan sólida como la de un barco. La sombreaban altos cocoteros que se inclinaban bajo los alisios y, hacia el lado del océano, se podía salir de la casa y descender por los riscos, atravesando la arena blanca hasta introducirse en la Corriente del Golfo. Habitualmente, y cuando no había viento, el agua de la Corriente se presentaba a la vista de un color azul oscuro. Pero al adentrarse en ella, el agua irradiaba sobre la arena de un blanco harinoso una luz verde que permitía ver la sombra de cualquier pez grande mucho antes de que hubiera podido acercarse a la playa.

Durante el día era un lugar hermoso y seguro para bañarse, pero de noche no era sitio para nadar. De noche los tiburones se acercaban a la playa, cazando en el borde de la Corriente, y en las noches serenas se podía oír desde el porche de la casa el chapoteo de los peces perseguidos y hasta distinguir, si se bajaba a la playa, las estelas fosforescentes que trazaban en el agua.

En la casa vivía un hombre llamado Thomas Hudson; era un buen pintor, que trabajaba en la casa y en la isla durante la mayor parte del año. Después de haber vivido en esas latitudes el tiempo suficiente, los cambios de estación se le hacen a uno tan importantes como en cualquier otra parte y Thomas Hudson, enamorado de la isla, no quería perderse una primavera ni un verano, ni tampoco un otoño o un invierno.

A veces los veranos eran demasiado calurosos cuando el viento se detenía en agosto, o en las ocasiones en que los alisios fallaban en junio y julio. También los huracanes podían venir en setiembre y octubre y hasta a principios de noviembre, y en cualquier momento a partir de junio podía haber caprichosas tormentas tropicales. Pero en los verdaderos meses de huracán y cuando no hay tormenta, el tiempo es hermoso.

Thomas Hudson había estudiado durante muchos años las tormentas tropicales, y mirando al cielo podía decir cuándo había una perturbación mucho antes de que el barómetro señalara su presencia. Sabía cómo localizar las tormentas y conocía las precauciones que hay que tomar contra ellas. También sabía lo que era sobrevivir a un huracán junto con la otra gente de la isla y cuál era el vínculo que establecía el huracán entre todos los que habían pasado por él. Y también que los huracanes podían ser tan terribles que nada pudiera sobrevivir a ellos. Pero siempre pensaba que si alguna vez había uno tan tremendo, a él le gustaría estar allí y desaparecer con la casa, si ella desaparecía.

La casa daba tanto la sensación de un barco como la de una casa. Ubicada donde estaba para hacer frente a las tormentas, estaba incorporada a la isla como si fuera parte de ella; pero se veía el mar desde todas las ventanas y la ventilación era buena, así que hasta en las noches más calurosas se podía dormir fresco. Estaba pintada de blanco para que fuera fresca en verano y para que se la pudiera ver desde muy lejos en la Corriente del Golfo. Era lo más alto que había en la isla, salvo una larga plantación de altísimas casuarinas que eran lo primero que se veía cuando la isla emergía del mar. En seguida que uno veía la mancha oscura de las casuarinas por encima de la línea del mar, divisaba el bulto blanco de la casa. Después, al acercarse, se alzaba ante uno toda la longitud de la isla con sus cocoteros, sus casas de madera ordinaria, la línea blanca de la playa y el verde de la Isla del Sur que se extendía más allá. Thomas Hudson nunca veía la casa, allá sobre la isla, sin que esa visión lo hiciera feliz. Siempre pensaba en la casa con el mismo amor con que podía haber pensado en un barco. En invierno, cuando soplaban los cierzos y hacía frío de veras, la casa era cálida y confortable, porque tenía la única chimenea de la isla. Era una gran chimenea abierta donde Thomas Hudson quemaba la madera que traía el mar.

Tenía una gran pila de madera traída por el mar amontonada contra la pared sur de la casa. Estaba blanqueada por el sol y pulida por la acción del viento y la arena, y algunos pedazos llegaban a gustarle tanto que Hudson se resistía a quemarlos. Pero el mar siempre depositaba más madera a lo largo de la playa después de las tormentas grandes, y él descubría que era divertido quemar incluso los pedazos que más le gustaban. Sabía que el mar seguiría esculpiéndolos y en las noches frías solía sentarse en el sillón frente al fuego, a leer a la luz de la lámpara que tenía sobre la mesa de pesados tablones, y levantar la vista mientras leía, escuchando cómo afuera soplaba el viento del noroeste y se estrellaba la marejada, para mirar cómo se quemaban los grandes trozos blanqueados de madera traída por el mar.

A veces apagaba la lámpara y se tendía en la manta sobre el piso, a mirar los bordes de color que la sal marina y la arena que tenía la madera dibujaban en la llama mientras ardía. Cuando estaba en el piso, sus ojos quedaban al mismo nivel que la línea de la madera ardiente y él podía ver la línea de la llama cuando salía de la madera y eso lo ponía a la vez triste y feliz. La madera que se quemaba siempre lo hacía sentir así, pero cuando quemaba madera traída por el mar le pasaba algo que no podía definir. Pensaba que tal vez estuviera mal quemarla cuando le gustaba tanto, pero no se sentía culpable por hacerlo.

Mientras estaba tendido en el piso se sentía a merced del viento, aunque en realidad el viento azotaba los ángulos inferiores de la casa y el pasto más bajo de la isla y se metía en las raíces de las algas y en los bancos de moluscos y en la misma arena. Tirado en el piso podía sentir el golpe de la marejada, en la misma forma en que recordaba haber sentido el disparo de la artillería pesada cuando había estado tendido sobre la tierra junto a una batería, mucho tiempo atrás, cuando era muchacho.

La chimenea era una gran cosa en invierno, y a lo largo de todos los otros meses la miraba con afecto y pensaba cómo sería cuando llegara otra vez el invierno. El invierno era la mejor de las estaciones en la isla, y Hudson lo esperaba durante todo el resto del año. |

|

* * *

A veces solía partir de la isla para ir a pescar en las proximidades de Cuba o para ir a las montañas en otoño. Pero había alquilado el establecimiento de campo que tenía en Montana porque la mejor época para ir allá era el verano y el otoño, y ahora los chicos siempre tenían que ir a la escuela en otoño.

En ocasiones tenía que viajar a Nueva York para ver a su marchand, pero ahora era más frecuente que éste viniera a verlo a él y se llevara las telas consigo. Hudson era bien conocido como pintor y lo respetaban tanto en Europa como en su país. Las concesiones petroleras sobre la tierra que había heredado de su abuelo le proporcionaban un ingreso regular. Habían sido tierras de pastoreo, pero al venderlas se habían reservado los derechos mineros. Más o menos la mitad de esa renta estaba dedicada a pagar alimentos y el resto le daba la seguridad de que podía pintar exactamente como le venía en gana, sin presión comercial alguna, y también le permitía vivir donde quería y viajar cuando se le ocurría.

Por más que en realidad nunca le hubiera importado el éxito, lo había alcanzado en casi todo, salvo en su vida matrimonial. Lo que le importaba eran la pintura y sus hijos, y todavía seguía queriendo a la primera mujer de quien se había enamorado. Desde entonces había amado a muchas mujeres, y a veces alguna venía a quedarse en la isla. Hudson necesitaba de las mujeres y, durante algún tiempo, se alegraba de que estuvieran. Le gustaba tenerlas con él, a veces durante bastante tiempo. Pero al final siempre estaba contento cuando se iban, aun cuando le gustaran mucho. Había conseguido aprender a no discutir más con las mujeres y a arreglárselas para no casarse. Eso le había resultado casi tan difícil como aprender a sentar cabeza y a pintar de manera ordenada y constante. Pero al final lo había aprendido y tenía la esperanza de haberlo aprendido en forma permanente. Hacía mucho tiempo que sabía pintar y le parecía que año tras año aprendía un poco más, pero sentar cabeza y pintar en forma disciplinada le había resultado muy difícil, porque en cierta época de su vida había sido muy indisciplinado. Sin haber sido nunca verdaderamente irresponsable, había sido indisciplinado, egoísta y despiadado. Ahora ya lo sabía, no sólo porque muchas mujeres se lo habían dicho, sino porque él mismo había terminado por descubrirlo. Entonces había decidido que sólo sería egoísta con la pintura y despiadado con su trabajo, y resolvió también imponerse una disciplina y aceptarla.

Dentro de los límites de la disciplina que se imponía, iba a gozar de la vida y a trabajar mucho. Y hoy se sentía muy feliz porque sus hijos llegaban a la mañana. |

|

* * *

—¿No vienes, papá? —preguntó David a su padre, que estaba en el puente alto de la lancha pesquera. Con el círculo de vidrio sobre los ojos, la nariz y la frente, y el marco de goma que le oprimía mejillas y frente, firmemente sostenido por una banda que le rodeaba la nuca, el muchacho parecía algún personaje de historieta seudocientífica.

—Un poco más tarde iré.

—No esperes a que se asusten todos.

—Hay bastantes arrecifes y no irán a acabar con todos.

—Es que hay dos escondites increíbles un poco más allá de las calderas. Los descubrí el día que vinimos solos, y estaban tan intactos y llenos de peces que los dejé para cuando viniéramos todos juntos.

—Lo tendré presente. En una hora más o menos estoy con ustedes.

—Los reservaré para cuando vengas —prometió David y empezó a nadar en pos de los otros, sosteniendo en la mano derecha el palo de casi dos metros de largo que terminaba en un arpón de doble púa forjado a mano y asegurado al extremo con un trozo de gruesa línea de pesca. Llevaba la cara sumergida y nadaba estudiando el fondo a través del vidrio de su máscara. Era un buen nadador submarino y, quemado como estaba y dejando asomar del agua sólo la nuca mojada, a Thomas Hudson le hizo pensar más que nunca en una nutria.

Se quedó mirándolo mientras el muchacho nadaba con el brazo izquierdo, pateando con sus largas piernas con ritmo lento y constante y de vez en cuando y cada vez mucho más espaciada de lo que uno creería, haciendo un poco la cara a un lado para respirar. Roger y el mayor de los muchachos iban nadando mar adentro con las máscaras levantadas sobre la frente y se habían adelantado mucho. Andrew y Joseph estaban en el bote junto al arrecife, pero Andrew todavía no se había metido al agua. Apenas si había viento y frente al arrecife el agua se veía clara y densa, después se destacaba, oscuro, el arrecife y más allá el agua de un azul profundo.

Thomas Hudson descendió al fogón donde Eddy estaba pelando papas en un balde que sostenía entre las rodillas, mientras miraba por el portalón hacia el arrecife.

—Los chicos no tendrían que separarse —observó—. Tendrían que quedarse cerca del bote.

—¿Te parece que algo podría llegar hasta el arrecife?

—La marea está bastante alta. Y son mareas vivas.

—El agua está clarísima —señaló Thomas Hudson.

—En el mar hay cosas malas —insistió Eddy—. Por aquí el océano es bravo si llegan a oler esos peces.

—Pero todavía no tienen peces.

—Pronto los tendrán. Tienen que llevar los peces derecho al bote antes de que la marea lleve algún rastro de olor a pescado o a sangre.

—Nadaré hacia ellos.

—No, gríteles que no se separen y que lleven la pesca al bote.

Thomas Hudson subió a cubierta y se dirigió a Roger, gritándole lo que le había dicho Eddy. Roger levantó el arpón e hizo señas de que había entendido.

Eddy se dirigió al sollado con el balde lleno de papas en una mano y el cuchillo en la otra.

—Tome el rifle bueno, el chico, y vigilé desde arriba, señor Tom —le indicó—. Esto no me gusta. No me gusta que los chicos anden por ahí con esta marea. Estamos demasiado cerca del océano.

—Los hacemos volver.

—No, es posible que yo esté nervioso y nada más. De todos modos anoche fue una noche muy mala. Los quiero como si fueran hijos míos y me preocupo enormemente por ellos —dejó el balde con las papas—. Le diré qué hacemos. Ponga el motor en marcha y yo levantaré el ancla y nos vamos más cerca del arrecife y anclamos allí. Con esta marea y este viento no chocará. Vamos.

Thomas Hudson puso en marcha el motor grande y subió al puente alto para tomar los controles. Hacia adelante, mientras Eddy levantaba el ancla, podía verlos a todos en el agua y mientras miraba, David asomó a la superficie levantando en el aire un pescado que se agitaba en su arpón y Thomas Hudson lo oyó gritar en dirección al bote.

—Póngale la proa contra el arrecife —gritó Eddy desde popa, donde se encontraba sosteniendo el ancla.

Thomas Hudson avanzó lentamente hasta casi tocar el arrecife, mientras veía cómo las grandes cabezas oscuras de los corales, los negros erizos de mar que descansaban sobre la arena y los purpúreos abanicos de las corgonias se mecían con la marea. Eddy echó el ancla y Thomas Hudson dio marcha atrás. La embarcación se meció apartándose del arrecife y Eddy fue echando cuerda hasta que ésta se puso tensa, mientras Thomas Hudson paraba el motor.

—Ahora podemos mantenerlos vigilados —comentó Eddy, de pie en la proa—. No puedo dejar de preocuparme por los pibes, y eso me estropea la digestión, que ya bastante mala la tengo.

—Me quedaré aquí arriba a vigilarlos.

—Yo le alcanzo el rifle y me vuelvo a las malditas papas. A los chicos les gusta la ensalada de papas, ¿no? ¿Así como la preparamos aquí?

—Seguro, y a Roger también. Ponle mucha cebolla y huevos duros.

—Cuidaré que las papas no se deshagan. Tome el rifle.

Al tomar el rifle, Thomas Hudson lo sintió macizo y pesado en su estuche forrado interiormente de cuero de oveja recortado, bien saturado de aceite para evitar que el aire de mar lo oxidase. Lo sacó de culata y deslizó el estuche bajo la cubierta del puente. Era un viejo Mannlicher Shoenauer 256 con el caño de dieciocho pulgadas, cuya venta ya no se permitía. La caja y la culata estaban del color de una nuez de tanto aceitarlas y frotarlas y el caño, pulido por meses de trasporte en una silla de montar, aparecía lustroso por el aceite y sin rastros de herrumbre.

El costado de la caja estaba suavizado por el roce con la mejilla de Thomas Hudson y cuando éste retiró el cerrojo, se vio el tambor giratorio, lleno de pesados cartuchos que sólo dejaban ver una minúscula punta de la bala, larga y delgada, con su vaina de metal en forma de lápiz.

En realidad era un arma demasiado buena para tenerla a bordo de una embarcación, pero Thomas Hudson le tenía tanto cariño y el rifle le recordaba tantas cosas, personas y lugares que le gustaba tenerlo consigo y además había descubierto que guardándolo en el estuche forrado de cuero de oveja y una vez que la lana se había impregnado bien de aceite, el aire salado no le hacía daño alguno. De todos modos, pensó, un rifle es para tirar y no para tenerlo guardado en un estuche, y el suyo era realmente un buen rifle, fácil, de disparar, fácil para enseñarle a cualquiera a disparar con él y era cómodo para llevarlo en el bote. Cuando tiraba con él siempre tenía más confianza en que podría hacer blanco a la distancia que quisiera que con cualquier otro rifle qué hubiera tenido jamás, y se sintió contento de sacarlo del estuche, retirar el seguro y empujar un proyectil a la recámara.

La embarcación estaba casi inmóvil en la brisa y la marea y Thomas Hudson deslizó la correa del rifle por encima de una de las palancas de los controles, de manera de tenerlo a mano, y se tendió sobre la colchoneta que había sobre el puente. Acostado boca abajo para tostarse la espalda, miró hacia donde Roger y los muchachos estaban pescando con arpón. Todos se zambullían, permanecían sumergidos durante un tiempo más o menos largo y volvían a aparecer en busca de aire para hundirse de nuevo. A veces emergían con algún pez ensartado en el arpón. Joseph remaba de uno a otro para quitar los pescados de las puntas de los arpones y dejarlos caer dentro del bote. Hudson podía oír cómo Joseph gritaba y se reía y también distinguía los brillantes colores de los pescados, rojos o rojos con manchas castañas, o rojos y amarillos o con franjas amarillas, mientras Joseph los sacudía para desprenderlos de los arpones o los aflojaba y los arrojaba a la sombra, en la popa del bote.

—¿Me sirves un trago, Eddy, por favor? —pidió Thomas Hudson por sobre la borda.

—¿Qué quiere que le prepare? —Eddy asomó la cabeza por el sollado de proa. Llevaba su viejo sombrero de fieltro y una camisa blanca y la luz del sol mostró que tenía los ojos inyectados de sangre y Thomas Hudson observó que tenía mercurocromo en los labios.

—¿Qué te hiciste en la boca? —le preguntó.

—Es que anoche hubo un poco de lío y me puse eso. ¿Queda muy mal?

—Parece que fueras alguna puta de la isla.

—Oh, demonios —se lamentó Eddy—. Me lo puse a oscuras, sin mirarme. Al tacto, no más. ¿Le preparo algo con leche de coco? Tengo varios cocos jugosos.

—Muy bien.

—¿Qué le parece un Green Isaac's Special?

—Espléndido. Prepáralo.

En la posición en que Thomas Hudson estaba tendido en la colchoneta, tenía la cabeza en la sombra que daba la plataforma situada en el extremo delantero del puente, donde estaban los controles, y cuando Eddy se acercó a popa llevándole la bebida fría preparada con gin, jugo de lima, agua de coco y trozos de hielo con apenas el toque amargo de Angostura como para darle un herrumbroso color rosado, Hudson puso el vaso a la sombra de modo que el hielo no se le derritiera mientras él miraba hacia el mar.

—Parece que los chicos andan muy bien —comentó Eddy—. Ya tenemos pescado para la noche.

—¿Y qué más tenemos?

—Puré de papas con el pescado. Y un poco de ensalada de tomates también. Empezaremos con la ensalada de papas.

—Me parece muy bien. ¿Y cómo va la ensalada de papas?

—Todavía no se enfrió, Tom.

—Eddy, ¿a ti te gusta cocinar, no es cierto?

—Al diablo si me gusta cocinar. Me gusta navegar y me gusta cocinar. Lo que no me gusta son las riñas, las peleas y los líos.

—Pero solías ser bastante bueno cuando había lío.

—Siempre lo evité, Tom. A veces uno no lo puede evitar, pero yo lo intenté siempre.

—¿Y qué pasó anoche?

—Nada.

Eddy no quería hablar de eso. Tampoco hablaba nunca de los días de antaño, cuando había tenido muchos líos.

—Está bien. ¿Qué más hay para comer? Tenemos que llenarlos, son chicos y están creciendo.

—Preparé una torta en casa y la traje y en el hielo tengo un par de ananás frescos, así que después los cortaré.

—Muy bien. ¿Cómo vas a preparar el pescado?

—Como ustedes quieran. Vamos a ver qué es lo mejor que han conseguido y lo prepararé como quieran usted y Roger. David acaba de pescar un snappel. Había saleado otro pero se le escapó. Pero éste es grande y le está costando mucho esfuerzo. Pero todavía lo tiene y Joe se le está acercando con Andy en el bote.

Thomas Hudson dejó el vaso a la sombra y se puso de pie.

— ¡Jesús! —exclamó Eddy—. ¡Ahí se acerca!

A través del agua azul, como si fuera la vela tostada de un bote, cortando el agua al impulso de las poderosas embestidas de la cola, una aleta triangular se acercaba hacia el escondite al borde del arrecife, donde el muchacho se asomaba con la máscara puesta, sosteniendo el pescado fuera del agua.

—Ay, Dios mío —repitió Eddy—. Qué pez martillo hijo de puta. Oh, Tom, Jesús, Dios mío.

Más tarde Thomas Hudson se acordaba de que lo que más impresión le había hecho era la gran altura de la aleta, la forma en que giraba y se movía como un sabueso que sigue una pista y la forma en que se adelantaba como un cuchillo y así y todo parecía balancearse.

Levantó el rifle y disparó justo delante de la aleta. El tiro no dio en el blanco y levantó un chorro de agua y Hudson recordó que el caño estaba untado de aceite. La aleta siguió avanzando.

—Tírale el maldito pescado —vociferó Eddy dirigiéndose a David y de un salto descendió al sollado.

Thomas Hudson volvió a tirar y la bala volvió a levantar agua, esta vez detrás de la aleta. Hudson sintió náuseas, como si algo se hubiera apoderado de él por dentro y le aferrara las entrañas y volvió a disparar, en la forma más cuidadosa y firme que pudo y con plena conciencia de lo que significaba el tiro; el agua se elevó delante de la aleta. La aleta siguió avanzando con el mismo movimiento ominoso. No le quedaba más que un tiro, no tenía más balas y el tiburón estaba a unos treinta metros del muchacho y seguía adelantándose con el mismo movimiento cortante. David había arrancado el pescado del arpón y lo tenía en la mano; se había levantado la máscara sobre la frente y miraba fijamente al tiburón que se adelantaba.

Thomas Hudson procuraba estar relajado pero seguro e intentó retener el aliento y no pensar en nada más que en el tiro; trataba de concertarse para dar apenas adelante y en la base de la aleta que ahora se balanceaba más que al principio, cuando empezó a oír a popa los disparos de la ametralladora de mano y vio que el agua empezaba a salpicar en torno de la aleta. Volvió a repiquetear una corta ráfaga y el agua saltó en un área más delimitada, justo en la base de la aleta. Mientras Hudson disparaba volvió a oírse el repiqueteo, seguido y breve, y la aleta se sumergió y pareció como si el agua hirviera y después el pez martillo más grande que él hubiera visto en su vida emergió del mar con su panza blanca y empezó a sacudirse locamente desparramando agua hacia todos lados como un acuaplano. El vientre le brillaba con un blanco obsceno, la boca de casi un metro de ancho mostraba una mueca invertida y los enormes promontorios de la cabeza, en el extremo de los cuales estaban los ojos, se extendían hacia afuera ; mientras el animal saltaba y se deslizaba sobre el agua. La ametralladora que manejaba Eddy desgarró repetidas veces el blanco vientre, dibujando puntos negros que se volvían rojos, hasta que el tiburón se dio vuelta y empezó a hundirse y Thomas Hudson pudo ver cómo daba vueltas y más vueltas mientras se sumergía. |

|

* * *

Thomas Hudson siguió trabajando un rato y después bajó y se sentó junto a David a mirar a los otros cuatro en la rompiente. La chica estaba nadando sin gorra y nadaba y se zambullía con la destreza de una foca. Era tan buena nadadora como Roger, salvo que no era tan fuerte. Cuando volvieron a la playa y echaron a andar hacia la casa sobre la arena dura, el pelo mojado le caía hacia atrás desde la frente de manera que nada ocultaba la forma de la cabeza y Thomas Hudson pensó que nunca había visto cuerpo más bello ni rostro más encantador. Salvo uno, pensó. Salvo el más bello y encantador de todos. No pienses en eso, se dijo. Confórmate con mirar a esta chica y alegrarte de que esté.

—¿Qué tal estaba? —le preguntó.

—Espléndida —contestó ella sonriendo—. Pero no vi ningún pez —le dijo a David.

—Es difícil con tanta rompiente —le dijo David—. A menos que te topes con ellos.

La muchacha estaba sentada en la arena con las manos enlazadas alrededor de las rodillas. El pelo mojado le caía hasta los hombros y los dos chicos estaban sentados junto a ella. Roger estaba tendido en la arena frente a ella con la frente apoyada en los brazos cruzados. Thomas Hudson abrió la mampara y entró en la casa y subió al porche para seguir trabajando en el cuadro. Le pareció que era lo mejor que podía hacer.

Abajo, en la arena, donde Thomas Hudson ya no los observaba, la chica estaba mirando a Roger. —¿Triste? —le preguntó.

—No.

—¿Pensativo?

—Un poco, tal vez. No sé.

—En un día así es lindo no pensar en nada.

—De acuerdo. No pensemos. ¿Está bien si miro las olas?

—Las olas son libres.

—¿Quiere volver a entrar?

—Después.

—¿Quién le enseñó a nadar?—le preguntó Roger.

—Tú .

Roger levantó la cabeza para mirarla.

—¿No te acuerdas de la playa en Cap d'Antibes? La playita, no Eden Roc. Yo solía mirarte cuando zambullías en Eden Roc.

—¿Y qué diablos estás haciendo aquí y cómo te llamas en realidad?

—Vine a verte a ti —respondió-—.

Y creo que me llamo Audrey Bruce.

—¿Nos vamos, señor Davis? —preguntó Tom.

Roger ni siquiera le contestó.

—¿Cuál es tu verdadero nombre?

—Me llamaba Audrey Raeburn.

—¿Y por qué viniste a verme?

—Porque quería. ¿Está mal?

—Creo que no —dijo Roger—. ¿Quién te dijo que yo estaba aquí?

—Un hombre espantoso que conocí en un cocktail party en Nueva York. Tú te habías peleado con él aquí. Dijo que eras un vagabundo. Y unas cuantas cosas más, ninguna muy agradable.

—¿Con quién estabas en Antibes?

—Con mamá y Dick Raeburn. ¿Ahora te acuerdas?

Roger se sentó para mirarla y después se acercó, la rodeó con sus brazos y la besó.

—¡Qué estúpido! —dijo.

—¿Está bien que haya venido? —preguntó Audrey.

—Mocosa querida —le dijo Roger—. ¿Eres tú de veras?

—¿Tengo que demostrártelo? ¿No lo puedes creer?

—No recuerdo ninguna marca secreta.

—¿Y te gusto ahora?

—Me encantas ahora.

—No ibas a esperar que tuviera para siempre aspecto de potrillo. ¿Te acuerdas de la vez que me dijiste que parecía un potrillo de Auteuil y yo me puse a llorar?

—Pero era un cumplido. Te dije que parecías un potrillo de Tenniel sacado de Alicia en el país de las maravillas.

—Yo lloré.

—Señor Davis —interrumpió Andy— y Audrey. Nosotros vamos a buscar Cocas, ¿Ustedes quieren? —No, Andy. ¿Y tú, mocosa?

—Sí, yo sí.

—Vamos, Dave.

—No. Yo quiero oír.

—A veces eres un hermano bastante hijo de puta —le dijo Tom.

—Tráiganme una también —pidió David—. Adelante, señor Davis, no se preocupen por mí.

—En absoluto —dijo la chica.

—¿Pero dónde estuviste y por qué eres Audrey Bruce?

—Es un poco complicado.

—Me imagino.

—Mamá terminó por casarse con un hombre que se llama Bruce.

—Lo conocí.

—A mí me gustaba. —Paso —dijo Roger—. ¿Pero por qué lo de Audrey?

—Es mi segundo nombre y lo adopté porque no me gusta el de mamá.

—A mí no me gustaba tu madre. —A mí tampoco. Me gustaba Dick Raeburn y me gustaba Bill Bruce y Tom Hudson me encantaba y tú también. ¿Tom Hudson no me reconoció tampoco, verdad?

—No sé. Es un tipo raro y puede que no lo diga. Sé que piensa que te pareces a la madre de Tommy. —Ojalá me pareciera.

—Pues bastante que te pareces.

—De veras que sí —Intervino David—. Y yo de eso entiendo. Disculpa, Audrey. Debería callarme la boca e irme.

—Tú no me querías ni querías a Tom.

—Claro que sí. No te imaginas.

—¿Y dónde está tu madre?

—Se casó con un hombre que se llama Geoffrey Townsend y vive en Londres.

—¿Todavía se droga?

—Claro. Y es hermosa.

—¿De veras?

—Sí, de veras. No es sólo piedad filial.

—Entonces tenías mucha piedad filial.

—Ya sé. Rezaba por todo el mundo y todo me destrozaba el corazón. Y hacía promesas para que mamá tuviera la gracia de una buena muerte. Y no sabes lo que recé por ti, Roger.

—Ojalá hubiera resultado más eficaz —deseó Roger.

—Ojalá —asintió ella.

—Pero no se puede decir, Audrey. Nunca se sabe cuándo resulta —dijo David—. No quiero decir que el señor Davis necesite que recen por él, me refiero a la oración en sentido técnico.

—Gracias, Dave. ¿Y qué se hizo de Bruce?

—Murió. ¿No te acuerdas?

—No. Me acuerdo de la muerte de Dick Raeburn.

Tom y Andy volvieron con las botellas de Coca-Cola y Andy le entregó una a la chica y una a David.

—Gracias —dijo ella—. ¡Qué rica! Está bien fría.

—Audrey —le dijo Tom—, ahora me acuerdo de ti. Tú solías venir al estudio con el señor Raeburn y nunca hablabas nada. Tú y yo y papá y el señor Raeburn solíamos ir a los hipódromos y a las carreras. Pero tú no eras tan hermosa.

—Seguro que sí. —afirmó Roger—. Pregúntale a tu padre.

—Lamento que el señor Raeburn haya muerto —prosiguió Tom—.

Me acuerdo muy bien cómo murió. Lo mató un trineo que volcó en una curva y se metió entre la gente. Había estado muy enfermo y papá y yo íbamos a visitarlo y después de un tiempo se mejoró y fue a ver las carreras de trineos aunque no debía haber salido. Nosotros no estábamos con él cuando lo mataron. Disculpa si hablar de esto te hace mal, Audrey.

—Era muy bueno, pero no me hace mal, Tommy. Fue hace mucho tiempo.

—¿Y conociste a alguno de nosotros? —le preguntó Andrew.

—¿Cómo, soldado? Todavía no habíamos nacido —le recordó David.

—¿Y yo cómo iba a saberlo? Yo no me acuerdo nada de Francia y no creo que tú te acuerdes mucho.

—Claro que no. Tommy se acuerda de Francia por todos nosotros. Más adelante yo me acordaré de esta isla. Y me acuerdo de todos los cuadros de papá que he visto.

—¿Te acuerdas de los de las carreras? —preguntó Audrey.

—De todos los que he visto.

—En algunos de ésos estaba yo —contó Audrey—. En Longchamps y en Auteuil y en St. Cloud. Siempre se me ve la cabeza de atrás.

—Entonces me acuerdo —afirmó Tom—. Y tenías el pelo hasta la cintura y yo estaba dos escalones más alto que tú para ver mejor. Era un día brumoso como suelen ser en otoño cuando hay como un

humo azul y estábamos en la tribuna de arriba frente al salto de agua y a

la izquierda teníamos la valla y la pared de piedra. La llegada estaba del lado más próximo a nosotros y el salto de agua del lado interno de la pista. Yo siempre estaba por encima y por detrás de ti para ver mejor, salvo cuando estábamos abajo, cerca de la pista.

—Entonces me parecías un muchachito muy gracioso.

—Me imagino que lo era. Y tú nunca hablabas, tal vez porque yo era tan chico. ¿Pero no era una hermosa pista la de Auteuil?

—Maravillosa, El año pasado estuve, allí.

—Tal vez este año podamos ir, Tommy —dijo David—. ¿Usted también solía ir con ella a las carreras, señor Davis?

—No —dijo Roger—, yo no era más que su profesor de natación.

—Eras mi héroe.

—¿Papá nunca fue tu héroe? —preguntó Andy.

—Claro que sí. Pero no podía convertirlo en héroe tanto como habría querido, porque estaba casado. Cuando él y la madre de Tom se divorciaron yo le escribí una carta muy decidida en la que le decía que estaba dispuesta a ocupar el lugar de la madre de Tommy De cualquier forma que pudiera. Pero no se la mandé porque se casó con la madre de Davy y de Andy.

—Qué complicadas que son las cosas —comentó Tom.

—Cuéntanos algo más de París —pidió David—. Ahora que vamos a ir allí tenemos que saber todo lo posible.

—¿Te acuerdas cuando estábamos abajo en la baranda, Audrey, y cómo después que los caballos saltaban el último obstáculo venían derechito hacia nosotros, y la forma en que se los veía agrandarse y el ruido que hacían sobre el pasto cuando pasaban?

—¿Y el frío que hacía a veces y cómo nos acercábamos a los grandes braseros para abrigarnos y comíamos sandwiches junto al bar?

—A mí me gustaba el otoño —recordó Tom—. Solíamos volver a casa en un coche abierto, ¿te acuerdas? Veníamos desde el Bois y seguíamos a lo largo del río mientras oscurecía y había olor a hojas quemadas y los remolcadores arrastraban barcos por el río.

—¿De veras te acuerdas tanto? Entonces eras muy chiquito.

—Me acuerdo de todos los puentes que hay sobre el río desde Suresnes hasta Charenton —le dijo Tommy.

—Imposible.

—No te puedo decir los nombres, pero me acuerdo de todos.

—No creo que puedas acordarte de todos. Y hay partes del río que son feas y muchos de los puentes también.

—Ya sé. Pero yo estuve allí mucho tiempo después que te conocí y papá y yo solíamos andar a pie por todo el río. Por las partes feas y por las hermosas, y también pesqué mucho con diferentes amigos míos.

—¿De veras pescaste en el Sena? —Claro.

—¿Y tu papá también?

—No tanto. A veces solía pescar en Charenton. Pero le gustaba caminar cuando terminaba el trabajo y entonces andábamos hasta que yo me cansaba y después tomábamos algún ómnibus para volver. Cuando ya teníamos algo de dinero tomábamos taxis o coches de plaza.

—Deben de haber tenido dinero cuando íbamos a las carreras.

—Creo que este año sí —respondió Tommy—, pero no me acuerdo a veces teníamos dinero y a veces no.

—Nosotras siempre teníamos dinero —evocó Audrey—. Mamá nunca se casó con nadie que no tuviera montones de dinero.

—¿Tú eres rica, Audrey? —preguntó Tommy.

—No —contestó la chica—. Mi padre gastó y perdió su dinero después de casarse con mamá y ninguno de mis padrastros se preocupó por mí. |

|

* * *

La muchacha y Roger daban largos paseos a pie por la playa y nadaban juntos y con los chicos. Los chicos salían a pescar pez banana y la llevaban a Audrey a pescar pez banana y a pescar con antiparras en los arrecifes. Thomas Hudson trabajaba mucho y durante todo el tiempo que trabajaba y los chicos andaban fuera por los bancos tenía la grata sensación de que pronto volverían a casa y almorzarían o cenarían juntos. Cuando salían a pescar con antiparras se preocupaba pero sabía que Roger y Eddy se ocuparían de que tuvieran cuidado. Una vez fueron todos durante todo el día a pescar en bote hasta el faro del extremo más alejado del banco; fue un hermoso día con bonitos y delfines y pescaron tres grandes petos. Thomas Hudson pintó para Andy, que había pescado el más grande, una tela de un peto con su extraña cabeza aplastada y las franjas que rodean el largo cuerpo construido para la velocidad. Lo pintó con el fondo del gran faro de patas de araña, con las nubes de verano y el verde de las riberas.

Hasta que un día el viejo Sikorsky anfibio describió un círculo en torno de la casa para amerizar en la bahía y todos acompañaron a los tres chicos remando en el bote. Joseph iba en otro bote con las valijas.

—Adiós, papá. Fue un verano sensacional —dijo Tom.

—Adiós, papá. Fue de veras una maravilla. No te preocupes por nada, que vamos a tener cuidado —dijo David.

—Adiós, papá. Gracias por un verano tan, tan hermoso y por el viaje a París —terminó Andrew.

Treparon por la puerta del sollado y desde allí saludaron con la mano a Audrey, que estaba de pie en el muelle, y le gritaron:

—¡Adiós! ¡Adiós, Audrey!

—Adiós, señor Davis —le dijeron a Roger, que los ayudaba a subir—. Adiós papá —y otra vez en voz muy alta, a través del agua:

—¡Adiós, Audrey!

Después la puerta se cerró y la aseguraron y se vieron las caras a través de los pequeños paneles de vidrio y después el agua salpicó las caras cuando los viejos motores arrancaron. Thomas Hudson se apartó del agua que salpicaba y el aeroplano, viejo y feo, carreteó y se elevó contra el poco viento que había y después de describir un círculo enderezó, obstinado, viejo y lento a través del Golfo.

Revista Siete Días Ilustrados

24 de mayo de 1971 |

|

|