EL GABINETE DEL DOCTOR LELOIR

La cuna del tercer Premio Nobel argentino. De Flor de Loto al Coco, pasando por los gatos. El humor de Leloir. Los ministros del IIB. La tecnología casera. Algas, hongos y cáncer. La computadora que nació en el baño

En

la mañana del martes 27 de octubre de 1970, los cables de las

agencias noticiosas desplomaban sobre el país una noticia bomba:

la Academia de Ciencias de Estocolmo había conferido el Premio

Nobel de Química al argentino Luis Federico Leloir un científico

que dedicó 25 año: de su vida a una paciente, fructífera

investigación sobre la bio síntesis de los azúcares. La primera

consecuencia del galardón —el quinto conferido a un latino

americano (faltaba aún un año para que el desaparecido vate Pablo

Neruda se alzara con el sexto)— fue que el apacible reducto de

Leloir y sus colaboradores se vio invadido por un alud de

periodistas, ávidos por conocer al huidizo, casi espartano

investigador el cual, por espacio de 15 días no pudo hacer otra

cosa que abandonarse —de no muy buen talante— al feroz asedio.

En

la mañana del martes 27 de octubre de 1970, los cables de las

agencias noticiosas desplomaban sobre el país una noticia bomba:

la Academia de Ciencias de Estocolmo había conferido el Premio

Nobel de Química al argentino Luis Federico Leloir un científico

que dedicó 25 año: de su vida a una paciente, fructífera

investigación sobre la bio síntesis de los azúcares. La primera

consecuencia del galardón —el quinto conferido a un latino

americano (faltaba aún un año para que el desaparecido vate Pablo

Neruda se alzara con el sexto)— fue que el apacible reducto de

Leloir y sus colaboradores se vio invadido por un alud de

periodistas, ávidos por conocer al huidizo, casi espartano

investigador el cual, por espacio de 15 días no pudo hacer otra

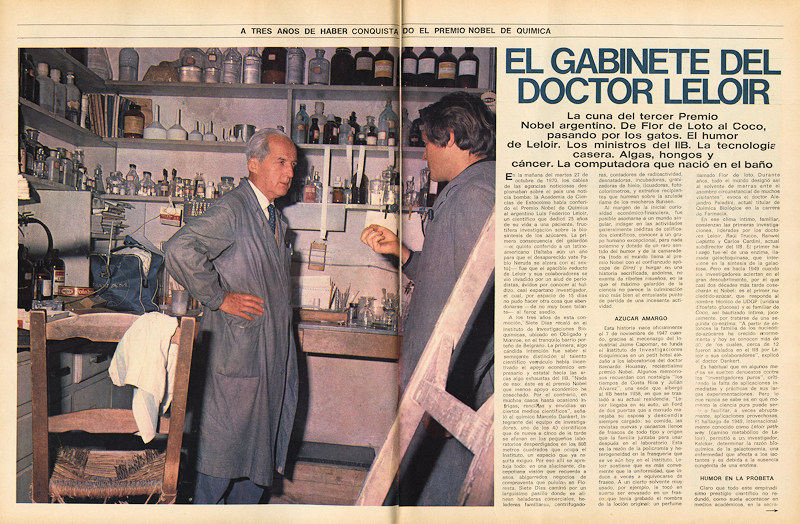

cosa que abandonarse —de no muy buen talante— al feroz asedio.A los tres años de esta conmoción, Siete Días recaló en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas, ubicado en Obligado y Monroe, en el tranquilo barrio porteño de Belgrano. La primera, algo cándida intención fue saber si semejante distinción al talento científico vernáculo había incentivado el apoyo económico empresario y estatal hacia las arcas algo exhaustas del IIB. "Nada de eso: éste es el premio Nobel que menos apoyo económico ha cosechado. Por el contrario, en muchos casos hasta ocasionó intrigas, rencillas y envidias en ciertos medios científicos", señaló el químico Marcelo Dankert, integrante del equipo de investigadores, uno de los 40 científicos que de nueve a cinco de la tarde se afanan en los pequeños laboratorios desperdigados en los 800 metros cuadrados que ocupa el Instituto, un espacio que ya resulta exiguo. Por eso allí se apretuja todo: en una alucinante, discepoliana visión que recuerda a esos abigarrados negocios de compraventa que pululen en Floresta, Siete Días caminó por un larguísimo pasillo donde se alinean heladeras comerciales, heladeras familiares, centrifugadoras, contadores de radioactividad, desnatadoras, incubadoras, granizadoras de hielo, licuadoras, foto-colorímetros, y extraños recipientes que humean sobre la azulada llama de los mecheros Bunsen.

Al margen de la inicial curiosidad económico-financiera, fue posible asomarse a un mundo singular, indagar en las actividades generalmente inéditas de calificados científicos, conocer a un grupo humano excepcional, para nada solemne y dotado de un raro sentido del humor y de la camaradería (todo el mundo llama al premio Nobel con el confianzudo apócope de Dire) y hurgar en una historia sacrificada, anónima, no exenta de ribetes risueños, en la que el máximo galardón de la ciencia no parece la culminación sino más bien el entusiasta punto de partida de una incesante actividad.

AZUCAR AMARGO

Esta historia nace oficialmente el 7 de noviembre de 1947 cuando, gracias al mecenazgo del industrial Jaime Capomar, se funda el Instituto de Investigaciones Bioquímicas en un petit hotel aledaño a los laboratorios del doctor Bernardo Houssay, recientísimo premio Nobel. Algunos memoriosos recuerdan con nostalgia "los tiempos de Costa Rica y Julián Alvarez", una sede que albergó al IIB hasta 1958, en que se trasladó a su actual residencia. "Leloir llegaba en su auto, un Ford de dos puertas que a menudo manejaba su esposa y descendía siempre cargado: su comida, las revistas nuevas y canastos llenos de frascos de todo tipo y origen que la familia juntaba para usar después en el laboratorio. Esta es la razón de la policromía y heterogeneidad en la frasquería que se ve aún hoy en el instituto. Leloir sostiene que es más conveniente que la uniformidad, que induce a veces a equivocarse de frasco. A un cierto solvente muy usado, por ejemplo, le tocó en suerte ser envasado en un frasco que tenía grabado el nombre de la loción original: un perfume

llamado Flor de loto. Durante años, todo el mundo designó así al solvente de marras ante el asombro circunstancial de muchos visitantes", evoca el doctor Alejandro Paladini, actual titular de Química Biológica en la carrera de Farmacia.

En ese clima íntimo, familiar, comienzan las primeras investigaciones, lideradas por los doctores Leloir, Raúl Trucco, Ranwel Caputto y Carlos Cardini, actual subdirector del IIB. El primer hallazgo fue el de una enzima, llamada galactoquinasa, que interviene en la síntesis de la galactosa. Pero es hacia 1949 cuando los investigadores aciertan en el gran descubrimiento, por el que casi dos décadas más tarde cosecharán el Nobel: es el primer nucleótido-azúcar, que responde al nombre técnico de UDGP (uridina difosfato glucosa) y al familiar de Coco, así bautizado íntima, jocosamente, por tratarse de una segunda co-enzima. "A partir de entonces la familia de los nucleótido-azúcares ha crecido enormemente y hoy se conocen más de 60, de los cuales, cerca de 12 fueron aislados en el IIB por Leloir o sus colaboradores", explicó el doctor Dankert.

Es habitual que en algunos medios se suelten denuestos contra los "investigadores puros", entiendo la falta de aplicaciones inmediatas y prácticas de sus largas experimentaciones. Pero lo que nunca se sabe es en qué momento la ciencia pura puede servir o facilitar, a veces abruptamente, aplicaciones provechosas. El hallazgo de 1949, internacionalmente conocido como Leloir pathway (camino metabólico de Leloir), permitió a un investigador, Kalckar, determinar la razón bioquímica de la galactosemia, una enfermedad que afecta a los lactantes y es debida a la ausencia congénita de una enzima.

HUMOR EN LA PROBETA

Claro que todo este empinadísimo prestigio científico no redundó, como suele acontecer en medios académicos, en la sacralización de algún monstruo de esos que solemnemente toman sus medidas para la posteridad. Por el contrario, un clima de alegre informalidad —que recuerda al de las salas de redacción— campea por todo el instituto: abundan los cartelitos que pregonan "Hay que estar loco para trabajar aquí", los dibujitos caseros de Mafalda y los anuncios donde cada "ministro" pregona sus órdenes. Los ministerios, según la jerga del IIB, son tareas extras que cada científico desempeña, con el fin de desembarazar al Diré del fárrago de funciones burocráticas inherentes al cargo. Así, por ejemplo, hay un ministro de Finanzas —que padece, en escala, angustias similares a las de su colega en e] orden nacional—, otro ministro de Frío, encargado del buen funcionamiento de las heladeras, otro de Centrífugas, uno más de Vacío, a cargo de las bombas; hay también un ministro de comercio interior y otro de

exterior, encargados, respectivamente, de la adquisición de materia! nacional y extranjero y por supuesto, un ministro de Trabajo, un hombre que a su saber científica añade una notable versación de legislación social.

Las visitas realizadas por Siete Días tuvieron un permanente, didáctico cicerone: el doctor en química Enrique Belocopitow (46, dos hijos, ministro de Relaciones Públicas). 'Belo', como unánimemente lo llaman sus colegas, realizó, en 1961, el primer estudio sobre la regulación hormonal de la glucógenosintetasa de músculo, de capital importancia para la comprensión de la fisiología muscular. También versado en la cartera de Finanzas, Belocopitow explicó que sólo el 30 por ciento del presupuesto del IIB proviene de aportes estatales (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y Universidad de Buenos Aires, principalmente), lo cual apenas alcanza para el paño de sueldos. "El resto tratamos de cubrirlo con subsidios y donaciones provenientes de empresas, las cuales no llegan en la cantidad que sería de esperar. Aquí, lamentablemente, muchos empresarios prefieren importar tecnología en lugar de financiar investigaciones" se lamenta el ministro de Relaciones Públicas.

ALGO EN LAS ALGAS

Claro que estas desventuras económicas no afectan para nada la entusiasta actividad de los investigadores, quienes, al igual que los artefactos, se apretujan en pequeñas salas que configuran laboratorios independientes, atiborrados de probetas, pipetas, tubos, frascos y recipientes de todo tipo y tamaño. Algunos preparados hierven alegremente; otros reposan en vasijas con hielo granizado. Unos más son sometidos al recuento de radiactividad o transportados a una incubadora de fabricación casera, aprovechando un gabinete de heladera familiar a la que se adosó un motor que zarandea los preparados entusiastamente. En medio de este ajetreo trabaja, por ejemplo, el doctor Luis Marechal ("más de 40, tres hijos") quien desde hace diez años dedica sus afanes a observar el comportamiento de un alga unicelular, llamada Euglena gracilis, un curioso ser intermedio entre vegetal y animal, que posee clorofila y es capaz de efectuar movimientos de traslación. De acuerdo con la intensidad luminosa, el Euglena opta por adherirse al reino vegetal o al animal, pero de una u otra manera ha resultado útil para el hallazgo de enzimas no encontradas en otras especies.

Otro laboratorio lo ocupa el químico Marcelo Dankert, habitualmente enfrascado en cierta variedad de la bioquímica de los lípidos: los poliprenoles, parientes del caucho. Dankert estudia el funcionamiento celular en sistemas de bacterias, observando los intercambios que tienen por escenario la membrana de la célula.

Si bien algunos integrantes del Instituto optaron por huir despavoridos ante la posibilidad de tener que explicar a un lego periodista el erudito fárrago de sus experiencias, otros, como el médico Héctor Torres (38, dos hijos), accedieron de buen grado. Torres, en cuyo laboratorio trabajan nueve personas, entre las que se encuentra su propia cónyuge, se halla principalmente abocado al control del metabolismo celular. El conejito de Indias es, en este caso, un hongo llamado Neurospora crasife, que suministra un modelo simplificado para investigaciones metabólicas, ya que sus reacciones son básicamente parecidas a las que se pueden detectar en organismos superiores. Otra línea de investigación que encaran las huestes de Torres radica en el cultivo de tejidos; partiendo del presupuesto básico de que toda célula normal tiene la información genética como para comportarse como una célula cancerosa obtienen esta mutación sometiendo al tejido normal a la acción de la insulina; esta hormona pancreática —el descubrimiento es antiguo— origina el descenso de un metabolito que desencadena su vez la incontrolada proliferación celular característica del tejido neoplástico.

LA COMPUTADORA EN EL W.C.

Los 26 años de entusiasta labor que cumplió el instituto, conocieron dos circunstancias que alteraron su continuado ritmo de trabajo: una fue, desde luego, el premio Nobel. La otra la constituyó la mudanza desde la primitiva sede de Palermo a la actual de Belgrano. Nadie escapó al febril acarreo de muebles, enseres, libros y sobre todo, del frágil instrumental de investigación. La misma mujer de Leloir, Amelia Zuberbuhler, pasó varias semanas acomodando material y pintando muebles. Uno de los testigos presenciales del evento, el doctor Héctor Carminattí, evoca: "Dos criterios se habían puesto en pugna. El de Leloir que quería continuar con los experimentos enseguida —prácticamente sobre los canastos de mudanza— y ordenar el resto en los ratos de ocio; y el de Enrico Cabib (actualmente en los Institutos Nacionales de la Salud, en Bethesda, USA), que por otra parte quería apurar al máximo el ordenamiento de los laboratorios para luego poder trabajar más eficientemente. Por fin se transó en ordenar rimero lo más elemental y necesario y luego, dentro de su laboratorio, cada investigador usaría su propio criterio."

Claro que algunos sufridos científicos hubieren de sobrellevar

una segunda mudanza: es el caso del médico José Manuel Manucho Olavarría y Porrúa, empeñado, desde hace un año, en diseñar y construir una computadora electrónica capaz de simular problemas biológicos. Olavarría, conjuntamente con el ingeniero Carlos Sobredo, un argentino repatriado de los Estados Unidos, abrumados por la falta de espacio en el IIB, comenzaron su ardua, compleja labor en un enjuto pasillo resultante de achicar el baño de hombres. Por fin, la semana pasada consiguieron emigrar con su valioso, único engendro a una linda casita colonial que enfrenta al Instituto sobre la calle Obligado. Ahora, lejos de las desdorosas, sanitarias vecindades, Olavarría se entusiasma con su singular creación: "A diferencia de las computadoras digitales que simulan elementos a través de ecuaciones matemáticas, este aparato, cuyo nombre técnico sería computadora lógico-estocástica para simulación directa, representa cada una de las partes que componen un sistema en forma física, es decir, a través de componentes electrónicos. En bioquímica la expansión de algunas áreas está detenida. No existe la capacidad para elaborar un modelo que represente, pongamos por caso, el sistema enzimático", explica Olavarría.

La computadora —que ahora está diseñada para encarar problemas enzimáticos —en razón de su estructura modular y flexible sobre la que se puede montar cualquier modelo, podrá resolver problemas de tipo fisiológico, epidemiológico, ecológico, económico, de mercado e incluso de inteligencia artificial. Por supuesto, aquí también la escasez de recursos atrasó el avance de las investigaciones. Para colmo, algunas razones impositivas —créase o no— retuvieron en la Aduana materiales indispensables para concluir la construcción del aparato.

No es la primera vez que la desconfianza aduanera entorpece la labor de los científicos: hace poco se echaron a perder unas costosas enzimas importadas, y perecederas de no mediar una temperatura adecuada o, como le sucedió a la doctora Lustig, del Instituto del Cáncer, los vistas se empeñaron en abrir unos frascos que llevaban la advertencia de "No abrir-esterilizado".

De todas maneras, al margen de los pequeños grandes tropiezos, los investigadores del IIB no pierden el singular entusiasmo que los anima: ni ¡las aberraciones aduaneras, ni las dificultades económicas, ni el sofocante problema de la falta de espacio puede apartarlos de la dura tarea que significa hacer retroceder al misterio: todos saben que a pesar de las repetidas frustraciones, la búsqueda incesante puede colocarlos a las puertas del gran hallazgo. Quizás ese espíritu peculiar se traduce también en las declaraciones que hizo a Siete Días Margarita Mazzardi, que desde hace 26 años —la misma edad del Instituto— prepara el mate cocido, lava diariamente los materiales empleados y cuida "a esos niños grandes, que son como mis hijos". Aunque dicen que Margarita —con sus 68 coquetos años— no vacila en dar un reto al mismísimo Dire, cuando ella juzga que se lo merece. "Si acá no pudieran pagarme —se entusiasmó— me conseguiría una ocupación de tres o cuatro horas y vendría a trabajar gratis.

José M. Jaunarena

LAS DESVENTURAS DE UN PREMIO NOBEL

Diariamente, de 13 a 14 horas, todos los integrantes del IIB se reúnen en la biblioteca para deglutir frugales almuerzos que traen de sus hogares. Dos veces por semana, entre bocado y bocado, celebran seminarios donde se intercambian los resultados de las investigaciones. Era el momento para entrevistar al premio Nobel sin ocasionarle un serio disgusto. Sobre un largo mesón, presidido por una inmensa pava repleta de mate cocido —que el redactor de Siete Días bebió estoicamente— el doctor Luis Federico Leloir (médico, 67, premio Nobel de Química) monda pacientemente una inmensa bergamota. Se dice que es tímido, pero en sus lacónicas respuestas trisca un británico, cáustico sentido del humor. Embutido en su clásico, raído guardapolvo gris, anudó con Siete Días una extensa charla, en la que terciaron algunos de sus colaboradores. Estos son los tramos principales.

—Lamento arruinar su almuerzo; ya que sé de la alergia que siente por los periodistas...

—No... Sólo cuando vienen todos juntos y se ponen insistentes. Así de a uno no importa.

—¿Dígame, doctor, el premio Nobel cambió mucho su vida?

—Sí.. . Ahora soy popular. Me reconocen los maleteros en los aeródromos. Un taximetrero no me quiso cobrar. Fíjese qué barbaridad... Hasta me piden autógrafos. En un viaje que hice a Tucumán me lo pasé firmando autógrafos, sin poder hacer otra cosa.

—Como si fuera un cantante de moda...

—Claro. Muchos no saben bien que hago. Pero reconocen mi cara de verla en televisión y en la prensa escrita.

(Uno de sus colaboradores recuerda que cierta vez, comiendo en la Costanera, una señora se acercó muy emocionada, le sacudió fuertemente la mano y le dijo: "Gracias, doctor. .. Muchas gracias".)

—Sin embargo, los beneficios económicos luego del premio no fueron tan caudalosos como su popularidad...

—No, no es así. El Ministerio de Bienestar Social está por acordarnos un subsidio...

—Me refiero más bien a las donaciones de las empresas...

—No. . . Hay empresas que nos han ayudado mucho.

—Pero no en la medida en que era previsible. En tren de comparaciones, me dijeron que a Feodor Lynen, premio Nobel alemán, que estuvo de visita aquí, le compraron un avión para su uso privado...

—¿Sí? No sabía...

(Leloir mira a sus colaboradores pidiendo la confirmación de la noticia. Cuando se la dan: añade: "¿Para qué me serviría a mí un avión? ¿Para venir de mi casa al Instituto?")

—Me dijeron que a usted le gusta hacer dibujos humorísticos acerca de las investigaciones y bautizar los hallazgos con nombres familiares. Por ejemplo, la Coco. ...

—Sí... (sonríe). Y también estaban la nucleótido difosfato kinasa y la nucleótido monofosfato kinasa (Nudiki y Numoki) a las que llamábamos los gatos. Parecían gatos japoneses, claro.

Revista Siete Días Ilustrados

29.10.1973

|

|

|

|