Volver al índice

del sitio

"MI MARIDO, EMILIANO ZAPATA"

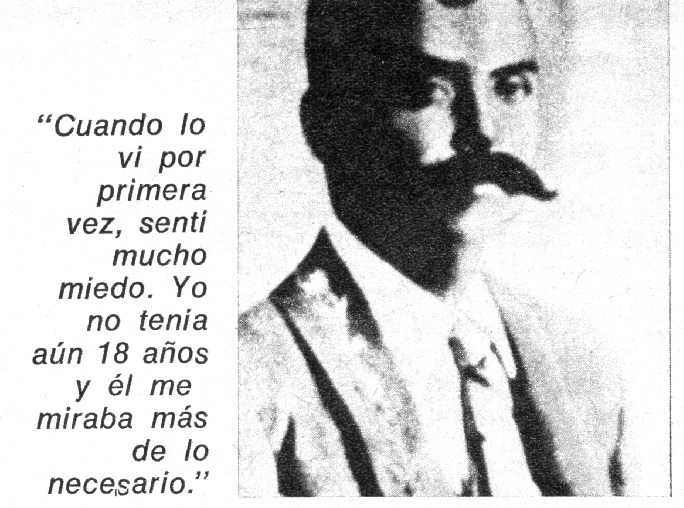

Las increíbles hazañas que protagonizó durante su prolongada lucha revolucionaria y sus conocidas inclinaciones donjuanescas no sólo nutrieron las crónicas históricas: sirvieron, también, para convertirlo definitivamente en una figura mítica del folklore mexicano. Así, cientos de biografías y casi una decena de películas (una de las más recientes, México, la revolución congelada, realizada por el argentino Raymundo Gleyzer, fue prohibida en Buenos Aires) intentaron desmenuzar la polifacética personalidad de Emiliano Zapata, el legendario caudillo mexicano. Es que desde su nacimiento en el verano de 1877, hasta su trágica muerte (fue asesinado en una emboscada preparada por las tropas oficialistas, en 1919), el intrépido líder campesino participó en innumerables revueltas contra los sucesivos regímenes de Patricio Díaz, Francisco Madero y Victoriano Huerta. Comandaba el poderoso movimiento popular que —a partir de la unión de Zapata con Pancho Villa— arrasó con pueblos y ciudades de todo el país, postulando las reivindicaciones del campesinado oprimido.

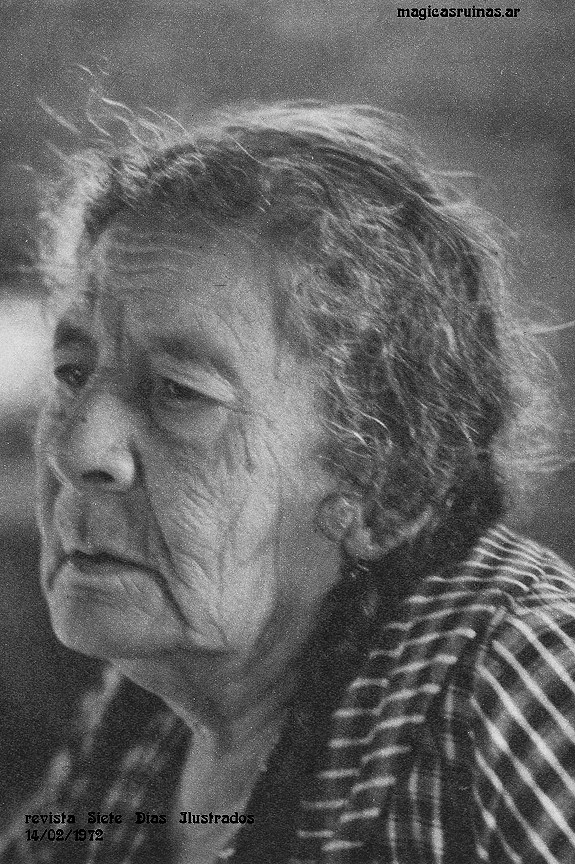

Hace pocas semanas, a más de medio siglo de su dramática desaparición, se conoció el escalofriante testimonio de la viuda de Emiliano Zapata, doña Gregoria Zúñiga, quien por primera vez confió a la prensa —en este caso, al redactor Alberto Ongaro, del semanario italiano L'Europeo— algunos detalles apasionantes sobre la vida íntima y los momentos trascendentales del célebre guerrero. A pesar de ser septuagenaria, doña Zúñiga mantiene una lucidez ejemplar, y aún pueden descubrirse en ella los almendrados ojos negros y las finas facciones indias que alguna vez cautivaron a Emiliano Zapata. La anciana vive actualmente en un humilde, típico rancho mexicano de Tenextepango, donde seguramente se esconde un olvidado y secreto trozo de la historia azteca. SIETE DIAS adquirió a L'Europeo los derechos de reproducción y ofrece a continuación, en forma textual, las declaraciones de Gregoria Zúñiga; una suerte de confesión estremecedora.

Conocí a Emiliano Zapata en 1914, cuando comenzó

el asedio de Cuernavaca. Yo no tenía aún dieciocho

años y la revolución ya sumaba cuatro. Mi familia

vivía a unas veinte millas de la ciudad, en un

pequeño rancho que formaba parte de la hacienda

Calderón, de don Vicente Alonzo, un gran

terrateniente de origen español. Mi padre, Manuel

Zúñiga, era uno de los capataces de la factoría y

era muy respetado porque en todo el estado de

Morelos no había un domador de caballos salvajes

más hábil que él. Éramos una familia numerosa:

cuatro hermanos y dos hermanas, pero todos

trabajábamos y así vivíamos bastante bien, aunque

no poseíamos nada. Cuando comenzó la revolución yo

era poco más que una niña, y así la había seguido

de lejos, como precisamente puede seguirla una

niña, sin comprenderla a fondo. Había visto caer a

Porfirio Díaz, había visto a Madero en el

gobierno, después al general Victoriano Huerta que

mataba a Madero y se trasformaba en presidente y

luego, en 1914, a Carranza que trataba de abatir a

Huerta. Naturalmente, al finalizar los primeros

meses de la revolución, ya había oído hablar de

Emiliano Zapata, pero no había llegado a

comprender por qué Emiliano Zapata había combatido

primeramente contra Díaz y ayudado a Francisco

Madero a conquistar el poder; luego había

combatido contra Madero y ahora combatía contra

Huerta; parecía dispuesto a combatir contra

quienquiera que llegase a la presidencia.

Zapata tenía una fama legendaria: el pueblo lo

adoraba, los terratenientes y los soldados le

tenían un miedo loco, lo acusaban de mil infamias

y trataban de destruir al ídolo que el pueblo veía

en él. En los primeros meses de 1914 Zapata, quien

jamás quiso desarmar a sus tropas, estaba

avanzando con ellas hacia Cuernavaca, una de las

fortalezas del gobierno de Huerta. A medida que se

acercaba, los propietarios de la zona abandonaban

precipitadamente las factorías y corrían a

refugiarse en la ciudad guarnecida por los

federales; otros, sin más, huían a la ciudad de

México o al exterior. Un día, también nuestro

patrón, don Vicente Alonzo, decidió huir. No se

sentía capaz de enfrentarse con Zapata y sus

hombres: así, primeramente hizo partir a su

familia, después hizo cargar todos sus bienes

sobre los carros y se fue a la capital. Pero antes

de partir quiso hablar con mi padre, con quien

parecía verdaderamente encariñado. Manuel —le

dijo—, mejor que te vayas también tú de aquí; es

demasiado arriesgado quedarse con dos muchachas

jóvenes y bellas. Esos, cuando lleguen, te las

robarán. Pero mi padre no quiso saber nada de

irse. No era un revolucionario, pero era un hombre

bravo, un pobre hombre, y sabía que no tenía nada

que temer de los revolucionarios. Así permanecimos

esperando, hasta que Emiliano Zapata llegó. Llegó

de noche, a la cabeza de su ejército. Nosotros

estábamos encerrados en la factoría y de repente

oímos un galope de caballos, relinchos y gritos.

Miramos por la ventana y vimos en la sombra a los

hombres que venían adelante, a caballo, algunos

vestidos de blanco, otros vestidos de negro, todos

armados y con grandes sombreros en la cabeza. Eran

Zapata y sus oficiales. Llegados frente a la casa,

se apearon del caballo y entraron.

A Zapata lo

reconocí en seguida, aunque jamás lo había visto.

Era moreno, de rostro serio, fuerte. Mi padre le

salió al encuentro y comenzó a hablar con él,

explicándole quién era y por qué no había querido

seguir a don Vicente. Zapata lo escuchaba sin

decir nada y súbitamente, mientras lo escuchaba,

pareció fijarse en mí. Yo estaba sentada en un

rincón, con mi madre y mi hermana Luz, e

imprevistamente me encontré con sus ojos encima.

Me hizo un gesto con la cabeza. Y bien: fue así

como lo conocí. Al principio sentí un miedo

grande, un miedo que se volvía cada vez más grande

a medida que notaba que Zapata me estaba mirando

un poco más de lo necesario. Temía que él y sus

oficiales hubieran decidido quedarse a dormir en

la hacienda y que debiéramos hospedarlos quién

sabe por cuánto tiempo. En cambio, se fueron poco

después diciendo que podíamos continuar viviendo

allí como siempre lo habíamos hecho y que

volveríamos a vernos. Por algún tiempo no volví a

ver a Zapata porque había comenzado el asedio a

Cuernavaca, un asedio que duraría tres meses y que

concluyó con la victoria de los revolucionarios.

Emiliano no estaba pero yo sentía su presencia por

todas partes porque todos hablaban de él; de

cualquier modo hubieran bastado para recordármelo

los cañonazos y las ráfagas de ametralladoras que

día y noche venían de la ciudad asediada. Zapata

reapareció cuando cayó Cuernavaca, y con la ciudad

cayó también el gobierno de Victoriano Huerta.

Nuevamente llegó de noche, pero todo pulcro y bien

vestido. Venía de visita, para verme a mí. Lo hizo

varias veces. Se sentaba en un rincón y no decía

nada. A veces miraba el suelo, a veces me miraba a

mí. Hablaba solamente si alguien le hacía alguna

pregunta. El único que le hablaba era mi padre. Le

preguntaba, por ejemplo, qué sucedería ahora que

Huerta había caído. Y él decía que Venustiano

Carranza iría al gobierno, pero que las cosas no

cambiarían porque tampoco Carranza era un

verdadero revolucionario, como no lo había sido

Francisco Madero, ni Huerta, y que Carranza haría

de todo por desviar la revolución de su verdadera

finalidad, que era la de dar la tierra a los

campesinos. Yo comenzaba a comprender por qué

Zapata había combatido contra todos los

presidentes y también me parecía que tenía razón,

pero continuaba teniéndole miedo. Así, un día,

cuando las visitas comenzaron a volverse demasiado

frecuentes, decidí no dejarme ver más. Sabía que

Zapata preguntaba por mí cada vez, y que su

semblante se oscurecía cuando le decían que me

había ido a la cama. Yo comprendía muy bien lo que

él quería de mí, pero no estaba dispuesta a

dárselo. Había tenido muchas mujeres y muchas

relaciones, y hasta una relación con una chica de

familia muy rica, Inés Aguilar, que le había dado

tres hijos. Podía tener todas las mujeres que

quisiera. Pero, ¿por qué me había elegido

justamente a mí? Desapareciendo, creí disuadirlo;

en cambio, no hice más que empeorar las cosas.

EL AMOR DEL GUERRILLERO

Doña Gregoria

enciende un cigarrillo y prosigue: Un día estaba

recogiendo leña en el bosque y sentí acercarse

caballos al galope. No tuve ni siquiera tiempo de

darme cuenta de lo que se trataba, cuando de

repente me sentí aferrar por dos brazos e izar

sobre un caballo. No era, como quizá crea usted,

Zapata. Era uno de sus hombres. Atrás venían

otros. Yo traté de soltarme mordiendo y arañando,

pero el hombre me tenía firmemente, y me decía:

Calma, calma, no te sucederá nada, te voy a llevar

con una persona que quiere verte. Me llevaron al

pie de la colina donde Zapata había establecido su

cuartel general. Y él estaba allí, esperándome

sentado, inmóvil en la silla de su caballo. Los

hombres que me habían raptado me dejaron con él y

se fueron.

Cuando quedamos solos, Zapata se

bajó del caballo y se me acercó. Yo lloraba sin

decir nada. Joyita —dijo Zapata—, tal vez hé hecho

mal en traerte aquí por la fuerza. Sé que tú no me

quieres, pero yo te amo y debo tenerte, no puedo

hacer nada. Ahora iremos a algún sitio a hacer el

amor... Hablaba, pero yo continuaba llorando como

si no lo escuchara, sentada en el suelo con la

cabeza baja. De repente, subió a la silla, se

curvó hacia mí, me izó sobre el caballo, lo

espoleó y lo lanzó al galope, arriba y abajo por

la montaña, como un loco. Mientras, hablaba, me

decía que no debía volver las cosas más tristes y

más difíciles aún, que no debía tener miedo de él,

que él me amaba y que también yo lo amaría.

Después detuvo el caballo y me hizo descender. Y

así fue como me tomó mientras su caballo pacía la

hierba. Después me llevó a su cuartel general, una

gruta en la montaña, y aquí sucedió algo

increíble. En la gruta había soldados y un

oficial, el coronel José Hernández, del estado

mayor de Zapata, y también había mujeres sentadas

sobre un tronco de árbol que servía de banco. No

se sabía bien qué hacían esas mujeres, si habían

venido espontáneamente, o si habían sido llevadas

por la fuerza. Zapata las miró por algunos

instantes, después lanzó un grito: ¡Por Dios! Si

yo he cometido un abuso trayendo aquí a esta

muchacha, no es una buena razón para que lo

cometan también ustedes. ¡Llévenselas de vuelta

Los soldados no se hicieron repetir la orden dos

veces y las mujeres pudieron irse y retornar a sus

casas.

Quedamos solos y Zapata vino hacia mí.

Lo sé, lo sé, lo sé —repetía—, el mío es un abuso,

pero no he podido hacer menos. Parecía

arrepentido, pero también encolerizado. ¡Malditas

mujeres! —farfullaba— ¿Por qué deben ser tan

bellas? En tanto, yo me sentía mal, me había

subido fiebre y un fuerte temblor. Zapata parecía

preocupado. Mandó llamar a mi padre y le contó

todo lo que había sucedido, sin ocultar nada. Esto

me gustó mucho, y tal vez fue en ese momento que

comencé a comprenderlo y a amarlo. Tenía bastante

trabajo con su propia naturaleza impulsiva y no

siempre lograba dominarla. Pero no era un

hipócrita si asumía la responsabilidad de sus

acciones y estaba pronto a pagarlas en persona.

Nos casamos un mes después, en Cuautla, pero de

nuestro matrimonio no quedó rastro alguno, porque

poco tiempo después todos los documentos se

quemaron en un incendio que estalló durante un

combate. Por eso la gente dice que jamás nos

casamos, que yo he sido solamente la compañera, la

soldadera del jefe Zapata, y que Zapata fingió

desposarme pues no podía casarse verdaderamente

porque ya tenía mujer e hijos. Pero no era verdad.

Hijos sí tenía. Sí, pero no esposa.

EMILIANO Y LAS MUJERES

Algunas veces seguí a mi

marido como soldadera en las batallas. Pero fueron

pocas veces, y sólo al comienzo de la reanudación

de los combates. Le hacía de comer, le tenía

limpio el fusil. Pero Zapata no estaba contento de

tenerme consigo. Prefería estar solo, por muchas

razones. El había mandado a don Venustiano

Carranza una carta muy cruel, en la que lo acusaba

de ser un traidor a la revolución y al pueblo.

Zapata era un hombre que decía siempre la verdad,

no andaba con medias tintas y sabía ser muy

punzante cuando hablaba y cuando escribía.

Carranza había quedado profundamente ofendido con

la carta y había jurado hacérsela pagar cara a

Zapata. Había encargado a sus agentes de buscar

sicarios para que lo asesinasen. Zapata lo sabía,

y así estaba obligado a dormir con un solo ojo. Un

sicario enemigo podría haberse infiltrado en

nuestras líneas. O bien uno de nuestros mismos

hombres, comprado por los agentes de Carranza,

podría matarlo durante el sueño. Así Zapata no

dormía jamás en el mismo lugar. Se preparaba el

lecho, después se escurría fuera e iba a

extenderse a otra parte. Está claro que mi

presencia le estorbaba, por eso prefería que yo

permaneciese en Quila Mula, donde teníamos nuestro

ranchito; quería que lo esperara allí, él iría

entre un combate y otro. Yo no quería, pero

después quedé encinta y debí regresar a casa.

Cuando podía, Zapata venía a verme, pero a menudo

pasaban muchas semanas sin que pudiera verlo.

Estaba muy apenada porque ahora lo amaba mucho y

también era muy celosa. Sabía que Zapata era loco

por las mujeres y que las mujeres se volvían locas

por él. Había señoras ricas, también esposas de

funcionarios del gobierno federal que escapaban de

sus casas para irse con él, con la sola idea de

hacer el amor con él. Eran muchachas extranjeras,

americanas y también europeas, francesas e

inglesas, que venían a México, no obstante la

guerra civil, para estar con él.

Señor, yo era

su esposa, era muy celosa, y la mía, desde este

punto de vista, era una vida imposible. Una noche

supe que una muchacha había llegado al cuartel

general de Zapata y que él la había llevado a su

aposento. Encinta como estaba, tomé el caballo y

bajé la montaña al galope, hacia Cuernavaca, donde

las tropas de Zapata estaban apostadas. Llegué al

cuartel general de día y me precipité en

el

aposento de Zapata antes de que sus soldados le

avisaran. Entré pero la muchacha ya no estaba. Se

había ido. Sin embargo, las pruebas de que había

pasado la noche con él estaban allí. No lloré ni

hice una escena. Solamente le dije a Zapata que

estaba disgustada y que volvería con mi padre.

Entonces Zapata volvió a decirme el discurso que

me hizo cuando me había tomado la primera vez. Me

dijo que sí, que era verdad, que había estado una

mujer allí, pero que las mujeres le gustaban

demasiado y que él no podía hacer nada. Si

intentaba corregirse, empeoraba las cosas. Había

probado, pero no le había servido de nada. Me

amaba sólo a mí, pero simplemente no podía serme

fiel. No quería que me hiciera ilusiones en ese

sentido. No quería mentir, fingir. Pasarían muchas

otras mujeres por allí, por ese lecho deshecho. Le

dije que hiciese lo que le pareciera bien, pero

que yo retornaría con mi familia. Entonces Zapata

llamó a tres de sus soldados y les dijo: Llevense

a Joyita a Quila Mula. Quédense allí a hacerle

guardia. No quiero que vuelva con su madre. Así

volví a casa. Y luego, repentinamente, llegaron

regalos: un diván, una bella poltrona, otras

cosas. Zapata me las mandaba para que hiciéramos

las paces.

Yo, primeramente, pensé que era

demasiado cómodo hacer su propia conveniencia y

después mandar regalos a la mujer. Pero después

comencé a razonar: con todas esas mujeres que

tenía siempre tras él, me hubiera vuelto loca si

le hubiese pedido serme fiel. Las tentaciones

hubieran sido demasiadas aun para un hombre

cualquiera, figúrese para un hombre como él!.

Además, verdaderamente, Zapata no daba importancia

a esas cosas, y yo no debía juzgarlo en base a

todas esas mujeres, sino por lo que había hecho y

continuaba haciendo como jefe revolucionario. Así

aprendí a no darle mucha importancia a sus

aventuras. Indirectamente, siempre llegaban a mi

conocimiento. O porque alguien me lo decía, o

porque Zapata me mandaba algún regalo. Un día hizo

llevar la línea telefónica hasta Quila Mula e

instaló el teléfono en casa. Pensé que debía

haberla hecho muy gorda para hacerme un regalo de

ese género. Un regalo que, por otra parte, no

servía para nada, sea porque yo no tenía a quien

telefonear, sea porque cuando las tropas federales

llegaban a Morelos regularmente cortaban las

líneas.

UNA FIERA LLAMADA BARCENAS

La técnica de combate

de Zapata era como su técnica de seductor: no dar

tregua jamás, no desaprovechar ninguna

oportunidad. Por lo que puedo saber yo, cuando el

general atacaba una ciudad o avanzada enemiga, la

martillaba durante las 24 horas del día, todos los

días de la semana. Al comienzo de la revolución,

cuando las fuerzas revolucionarias no tenían armas

y debían arrancárselas al enemigo, las cosas eran

distintas. Sólo avanzaba completamente armada la

primera fila, atrás venían hombres desarmados que

tenían la misión de recoger las armas de los

enemigos muertos. Después venían las reservas, que

se mantenían a distancia y que intervenían al

galope para la carga final que decidía la suerte

de la batalla o la invertía.

Cuando las fuerzas federales eran superiores,

Zapata atacaba de sorpresa y huía, rompía las

líneas ferroviarias, impedía que los trenes

cargados de provisiones llegaran a destino, tendía

emboscadas, celadas. Pero no sé, hacía tantas

otras cosas, y no soy ciertamente yo, una mujer,

la persona más indicada para explicar lo que

hacía.

Yo podría descubrir otras cosas; por

ejemplo, que tuvo fe en Francisco Madero y después

la perdió. Pude adivinar que jamás tuvo fe en

Huerta, ni en Carranza. Sin embargo, fíjese usted,

no fueron ellos sus enemigos más odiados. Con esto

no quiero decir que los amara. Ciertamente los

odiaba, sobre todo a Huerta y a Carranza. Pero el

hombre a quien hubiera matado con sus propias

manos, sin un instante de duda, era Victorino

Bárcenas, un ex coronel zapatista, pasado a las

filas de Carranza. Bárcenas era una fiera y

comandaba un batallón de delincuentes que, sobre

todo en los últimos años de la guerra civil,

masacró a millares y millares de zapatistas. Era

una fiera, pero una fiera astuta, inasible. Estaba

bajo las órdenes directas del general Pablo

González, nuevo gobernador de Cuernavaca, y

González se servía de él para los servicios más

infames, aprovechando el hecho de que conocía en

persona a muchos zapatistas. También yo, una vez,

corrí el riesgo de ser capturada por él. Estaba en

Quila Mula con mi hija y mi madre, cuando llegó un

mensajero de Zapata. Hasta aquel momento, Quila

Mula había sido un lugar bastante seguro; pero

ahora, con Victorino Bárcenas en la zona, ya no

había muchas garantías. El mensajero me entregó un

mensaje de Zapata. Me decía que abandonara Quila

Mula y que fuera a refugiarme a Tepaltzingo, a la

casa de un primo mío. Partimos de noche, llegamos

de noche, pero alguno debió verme, porque

Victorino Bárcenas fue avisado de que la esposa y

la hija de Zapata habían llegado a Tepaltzingo.

Me encontraba allí desde hacía algunos días,

cuando de repente mi primo, que hacía guardia

fuera del pueblo, llegó al galope. Victorino

Bárcenas está por llegar —gritó—; rápido, hay que

escapar. Inmediatamente escapamos a caballo, hacia

el Cerro del Horno; después dejamos los caballos a

mi primo que los llevó hacia el Sur, para

despistar a los hombres de Bárcenas por si nos

habían seguido, y proseguimos a pie. Bárcenas, por

suerte, no nos encontró. Nos buscó por todo

Tepaltzingo inútilmente. Mientras tanto, un

zapatista del pueblo había ido a buscar a Emiliano

y le había dicho lo que había sucedido. Zapata

bajó a Tepaltzingo como una furia, esperando

encontrar todavía a Victorino Bárcenas, pero éste

ya se había ido, dejando tras sí un gran número de

muertos. El general logró encontrar al hombre que

me había denunciado y lo hizo fusilar. Después nos

alcanzó sobre el Cerro del Horno y volvió a

llevarnos hacia atrás. Desde entonces dejó en

Tepaltzingo un fuerte contingente de hombres. Pero

era inútil, su fin se estaba acercando.

¿HA

MUERTO EL GENERAL?

Su asesinato fue una

perfidia, señor, una verdadera perfidia. Yo lo

había comprendido. Y también le había dicho a

Zapata que no se fiara. Las cosas fueron así:

Carranza y Pablo González, viendo que no lograban

derrotar a la guerrilla zapatista, decidieron

recurrir a un engaño. Había un coronel entre los

oficiales de González, el coronel Jesús María

Guajardo, un verdadero delincuente, señor, lleno

de deudas, también acusado de hurto... Y bien,

este Guajardo, para resolver su propia situación

personal, propuso a González un plan. Escribiría a

Zapata, proponiéndole pasarse a la parte de los

revolucionarios con sus tropas, y después lo

mataría. El plan fue aceptado y Guajardo mandó la

carta a Zapata, pidiéndole que lo aceptara como

aliado. Zapata desconfiaba, pero los

revolucionarios, rastreados por todas partes, se

encontraban en tan graves condiciones que no

querían correr el riesgo de rechazar un aliado tal

vez sincero. Emiliano escribió a Guajardo

pidiéndole una prueba de su lealtad. Lo invitó a

atacar un pueblo ocupado por los federales.

Guajardo lo hizo, conquistó el pueblo, pero en

realidad se había puesto de acuerdo con el

comandante de la guarnición, quien había fingido

evacuarlo. Pero a Zapata, sin embargo, no le bastó

con esto. Le pidió, como prueba definitiva, atacar

y destruir a los hombres de Victorino Bárcenas y

llevarle a su jefe vivo o muerto. Recuerdo que

estábamos sentados sobre, el lecho, en la casa de

mi primo en Tepaltzingo, y Zapata tenía a la niña

sobre las rodillas. Hablábamos. Zapata decía que

si Guajardo le traía a Bárcenas, no tendría más

dudas sobre su lealtad y lo acogería. La

revolución necesitaba hombres. Estaba bastante

confiado y tranquilo. En cambio, yo no. No te fíes

—le decía—: Guajardo nunca ha sido un hombre

honesto. No puede trasformarse de repente.

Estábamos hablando, cuando llegó un sobrino de

Zapata, Gil Muñoz. Tenía una carta de Guajardo.

Zapata la leyó. Guajardo decía que había destruido

una escuadra entera de Bárcenas, unos treinta

hombres, pero que Bárcenas había logrado huir. Has

visto —dije—, se han puesto de acuerdo. Han

masacrado a treinta hombres, pero a él, a

Bárcenas, lo ha dejado escapar. Sí —dijo Zapata—

Tal vez tengas razón, Guajardo es un traidor. Se

fue con su sobrino a verificar la noticia y

regresó al día siguiente. Era verdad, una escuadra

de Bárcenas había sido masacrada, pero él se había

salvado. Zapata continuaba sospechando. Sospechaba

aún cuando Guajardo llegó a Tepaltzingo. Parecía

desesperado, furibundo porque Bárcenas se había

salvado. Decía que le habían venido fortísimos

dolores de estómago y, en efecto, se comprimía el

estómago con una mano. Recitaba una comedia,

señor, pero la recitaba tan bien que logró

convencer a Zapata y que éste cancelara cada una

de sus dudas. Bueno amigo —dijo Emiliano—, si se

siente mal, vaya a descansar. Le haré preparar

algo que lo curará. Hizo conducir a Guajardo a un

rancho vecino, después nos dijo a mí y a mi prima

que le preparáramos una infusión de hierbas.

Cuando la infusión estuvo pronta, Zapata se la

llevó a Guajardo. Yo, sin dejarme ver, lo seguí.

Guajardo estaba tendido sobre un catre del rancho

y Zapata estaba de pie, cerca suyo, con la taza en

la mano. Beba —le decía—, es una infusión de

hierbas medicinales. Pero Guajardo parecía

aterrorizado. Se comprendía que tenía miedo de ser

envenenado. No, no, mi general —dijo—, gracias.

Soy propenso a estos dolores, tengo medicinas

conmigo. Ya las he tomado. Después comenzaron a

hablar de otra cosa. Guajardo trataba a Zapata con

admiración y respeto. ¿Quién hubiera dicho, mi

general —decía—, que en tan poco tiempo me

trasformaría en verdadero zapatista y en amigo

suyo? También reían recordando los tiempos en que

se habían encontrado en batalla. ¿Se acuerda,

general, cuando cortaban las líneas telefónicas a

Quila Mula? Era yo quien las hacía cortar. ¿Y

usted se acuerda la vez que le hice saltar el

sombrero de un tiro de fusil? El otro respondía:

¡Por Dios, si lo recuerdo! Nunca me sentí tan

cerca de la muerte como aquella vez. Y así

seguían. Después, Zapata y Guajardo se pusieron de

acuerdo. Zapata habría de encontrarse con las

tropas de Guajardo en Chinameca, al día siguiente.

Ahora, él ya estaba seguro de su lealtad. Pero yo

seguía desconfiando. En realidad, nunca creí en

Guajardo, ni siquiera por un minuto. Y cuando

Zapata se fue para encontrarse con las tropas del

traidor, se lo dije llorando por última vez.

Zapata pareció turbado. Joy¡ta, chinita mía —me

dijo— debo correr el riesgo. Tengo necesidad de

hombres y de armas.

Tú, de cualquier modo,

espérame mañana a la noche en el Cerro del Horno,

sobre la calle de San Miguel. Se fue al galope. Y

también yo me fui con la niña, mi madre y mi prima

Cecilia.

Esperé en el lugar de la cita toda la

noche, todo el día siguiente, pero cuando llegó la

segunda noche y él todavía no había llegado, todos

decidimos retornar a Tepaltzingo, para ver qué

había sucedido. Allí, traída por mi hermano, ya

había llegado la noticia de que Zapata había sido

asesinado. Las tropas de Guajardo le habían

tendido una celada en la estancia de Chinameca y

lo habían asesinado juntamente con su escolta.

Entonces, yo tomé un tenedor de la mesa de la casa

de mi primo y traté de ensartármelo en el pecho.

Me lo sacaron justo a tiempo. En aquel momento

llegó al galope otro de mis hermanos. Gritó que

Guajardo estaba llegando a Tepaltzingo para

matarme también a mí, la esposa de Zapata. Yo

habría querido quedarme, pero los míos me cargaron

sobre un caballo y me obligaron a escapar y a

refugiarme en Puebla, donde permanecí muchas

semanas como idiotizada. Fue allí donde comenzó a

circular la voz según la cual no era verdad que

Zapata había sido asesinado, sino que se había

salvado de la masacre. No sé cómo nació esa voz.

Tal vez del pueblo, que lo quería todavía vivo.

Pero yo lo creí y comencé a buscarlo por todas

partes, como loca. Continué buscándolo y

esperándolo aún después de la pacificación, por

años y años. Hasta que me rendí. Los otros, en

cambio, el pueblo, todavía lo está esperando. A él

o a otro como él.

Desde aquel día, y durante

mucho tiempo, permanecí escondida, mientras la

revolución continuaba cambiando de cara. También

Carranza cayó y vino Huerta, y después Álvaro

Obregón. Hasta que, como, he dicho, vino la

pacificación y yo pude retirarme tranquila a mi

ranchito de Quila Mula junto a mi hija. No tenía

medios y, por lo tanto, tuve que trabajar, como

por otra parte hice siempre. Sabía coser y tejer,

y así viví de mi trabajo. Un día, sin embargo, me

vino algo a la mente. Algunos meses antes de su

muerte había visto a Zapata y a otros descender de

un barranco del Cerro del Limón, con mulas que

llevaban carga. Cuando las mulas regresaron no

tenían más nada. Luego, debían haber llevado allí

algo escondido. Supe después, por la mujer de

Faustino, uno de los hombres de la escolta de

Zapata, que habían escondido una carga de lingotes

de plata. Me acordé de eso y fui a buscarlos, pero

los lingotes habían desaparecido. Así, volví a

trabajar.

Mientras tanto, el tiempo pasaba, A

los treinta y nueve años me casé nuevamente, con

un ex coronel zapatista, Blas Tapia, y vine a

vivir aquí a Tenextepango, a esta casa. Ahora

también mi segundo marido ha muerto, y también

está muerta mi hija. Estoy sola en el mundo y

olvidada por todos. Pero no me quejo. Tengo una

larga vida de amor y de guerra para recordar.

Revista Siete Días Ilustrados

14.02.1972