Volver al índice

del sitio

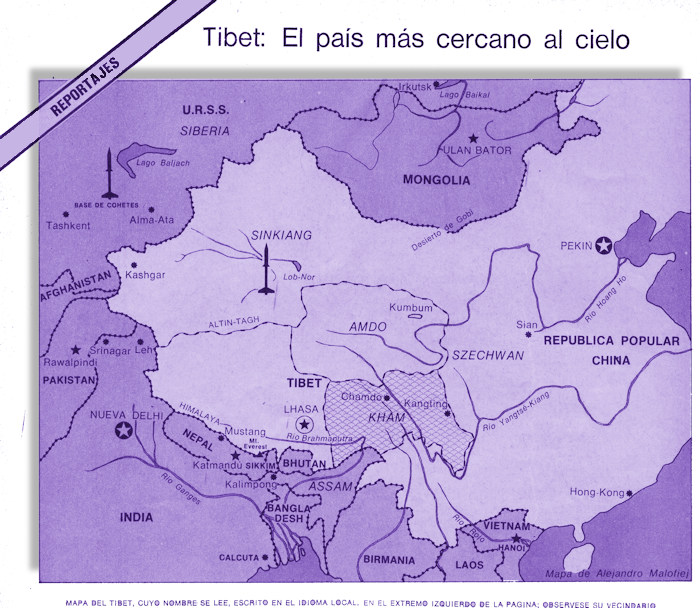

No es ni un hippie ni un aventurero. Francés, hijo de un diplomático que lo hizo educar en Inglaterra, el Canadá y los Estados Unidos, Michel Peissel disfrutaba, a los 18 años, de una beca de Economía en Wall Street; a los 20, "soñé descubrir y me rehusé a soportar". A los 35, es arqueólogo, escritor, etnólogo, explorador y especialista en el Asia Central, En su último libro: "Los jinetes del Kham" (editado en París por Laffont), cuenta cómo, desde hace dieciocho años y en medio de la indiferencia general, guerrilleros a caballo resisten en el Tibet a los invasores chinos. El semanario "L'Express" le consagró recientemente un reportaje fascinante, que con exclusividad se resume en las páginas siguientes. No sólo es la actualización de datos políticos y económicos acerca de una de las regiones más desconocidas del globo, sino también la desmitificación de toda la bruma, engendrada en parte por los Himalayas y en parte por la leyenda, que envuelve al Tibet, ese país tan cerca del cielo.

—Este libro, que usted

acaba de publicar sobre la guerra secreta en el

Tibet ¿es una especie de punto final a su

exploración del Asia Central?

—Al escribir este

libro, ante todo pago una deuda. En trece años he

ido ocho veces a la región del Himalaya. He sido

el único extranjero jamás autorizado a vivir en el

Mustang, ese pequeño reino completamente ignoto,

perdido en el Himalaya, a 5 mil metros de altura,

donde todavía se ignora el uso la rueda o que la

Tierra es redonda. He sido también el primer

etnólogo que atravesó el Bhutan de un extremo a

otro, a pie. En este último gran reino feudal,

donde el rey prohíbe imitar las costumbres

occidentales, pasé tres meses y medio fascinantes.

Pero, sobre todo, durante estos viajes aprendí a

conocer y amar al pueblo tibetano, a reconocer la

calidad de su civilización. Allí tengo tantos

amigos verdaderos como puedo tenerlos en Europa.

Compartí su vida hablando en tibetano, soñando en

tibetano; viví sus angustias, su combate contra

la dominación china. Habiendo sido el raro

testigo, el confidente de esos guerrilleros

heroicos, tengo la obligación moral de denunciar

la escandalosa conspiración de silencio en torno

del problema tibetano. Hace veintidós años, la

China se apoderó de un país de 7 millones de

habitantes y, en medio de la más total

indiferencia, perpetró allí un genocidio,

oficialmente reconocido por la Comisión

Internacional de Juristas. Desde hace dieciocho

años existe la guerrilla en el Tibet, sin que casi

nadie en el mundo se atreva a tocar ese tema tabú.

He ahí por qué escribí este libro. En casi todas

partes las inepcias que se escriben sobre el Tibet

— El tercer ojo y otras mistificaciones a la moda—

contribuyen a disimular la realidad: el hecho de

que es en el Asia Central donde se juega el

porvenir, no solamente del Asia sino quizá

también, como en el pasado, de una gran parte del

mundo civilizado. Pues el Tibet es, ante todo, el

corazón estratégico del Viejo Mundo. Era hora de

que alguien revelara el coraje de los guerrilleros

tibetanos, los jinetes del Kham, víctimas de esa

complicidad de las grandes potencias y víctimas,

asimismo, de todas las ilusiones que alimentamos

sobre el verdadero carácter de ese pueblo y de su

importante civilización.

—Desde 1950 el Tibet

es territorio prohibido. ¿Cómo pudo usted conocer

a esos jinetes?

—No se puede, en

principio, entrar al Tibet. Algunos lo han hecho

ilegalmente, como el periodista inglés George

Patterson, que filmó una película sobre el ataque

a un convoy chino. Mis primeros contactos los tuve

en la frontera, en 1959, en el momento en que

Lhasa se rebelaba contra la dominación china.

Hasta ese entonces, el gobierno del Dalai Lama —no

hablo de las poblaciones del Kham o del Amdo, que

desde muchos años antes se oponían al invasor—

había, digamos, colaborado bastante amablemente

con las autoridades chinas. Tuve otros contactos

después, en el Mustang, que ocupa una posición

estratégica excepcional y es el cuartel general de

los guerrilleros del Kham, los Khambas. Y luego,

naturalmente, en Nepal y en Kalimpong, en la

frontera con la India. Todavía este verano

entrevisté a decenas de refugiados que pasaron la

frontera. La amplitud de esta resistencia, veinte

años de lucha contra un enemigo colosal, es una

revelación que debe ser hecha y yo soy uno de los

pocos que puede hacerla, dada mi completa

independencia de todo gobierno o partido político.

—El Tibet es, para los

occidentales, un país salvaje, de alturas

inaccesibles, un país de lamas y de molinillos

para rezar. ¿Cuál era la situación del Tibet en

1950?

—Era un país compuesto

de múltiples grupos tribales, divididos entre

señores feudales que se hacían la guerra. Siempre

se lo ha pintado como un país de monjes, de sabios

sumidos en la meditación. Es una tierra de

guerreros rudos y agresivos. El Tibet está

cubierto de castillos y fortalezas. Los mongoles

pudieron llegar a la India, a la China, hasta el

Danubio; jamás pudieron conquistar al Tibet.

¿Quién sabe hoy algo acerca de Songtsen Campo, que

fue, junto con Alejandro Magno y Gengis Khan, uno

de los más grandes conquistadores de todos los

tiempos? Ese tibetano y sus descendientes reinaron

durante cuatrocientos años sobre un gigantesco

imperio que iba del Afganistán a la mitad de

China, de Siberia a Birmania, de Mongolia a

Bengala, y que se llamaba el Tibet. Por el idioma,

la cultura, las tradiciones y una forma particular

de la religión budista, llamada lamaísmo, ese

imperio político se mantuvo hasta el siglo X,

cuando terminó por estallar en una multitud de

pequeños principados feudales, sometidos, sin

embargo, en parte a la autoridad religiosa del

Dalai Lama. Pero lo más notable es que hoy, a

trece siglos de su fundación, la unidad cultural

de ese vasto imperio permanece intacta.

—¿El Dalai Lama era

también el jefe temporal?

—Teóricamente sí, pero

la suya era una administración lejana. Hay que

darse perfecta cuenta de que el Tibet tiene las

dimensiones de un continente. Su altitud media es

de 4.500 metros. Entre Leh y Kanting hay la misma

distancia que entre París y Moscú. Se necesitan

seis meses para atravesar el Tibet. Esto, por lo

demás, explica en parte las dificultades de los

chinos para ocupar el país. Los chinos han trazado

tres rutas, de las cuales la más corta —1.400

kilómetros— atraviesa siete gargantas de 5.500

metros de profundidad. Esta es la más vulnerable.

Para llevar un cargamento chino a Lhasa se emplean

dieciséis días de ida y dieciséis de vuelta,

cuatro juegos de neumáticos y una tonelada de

combustible. La ocupación plantea problemas

técnicos considerables.

—La ocupación del

Tibet fue, desde el momento de la proclamación de

la República Popular China, el objetivo

prioritario de Mao Tsé-tung. ¿Por qué ese apuro?

—En primer lugar, y

ante todo, por razones estratégicas. La ocupación

del Tibet le ha dado a la China un poder

considerable. De la noche a la mañana los chinos

se encontraron ya no a 7 mil kilómetros de Moscú,

sino tan sólo a 3 mil, al alcance de las centrales

nucleares de Alma-Ata, en la proximidad de grandes

ciudades soviéticas como Tashkent y Samarcanda, a

las puertas de Kabul, tan sólo a 400 kilómetros de

Nueva Delhi y más cerca que Londres del Canal de

Suez; en posición, con la lanza del Sikiang, de

partir en dos a Siberia. Los rusos no

comprendieron sino tardíamente, en 1960, que la

instalación de la China en el Asia Central había

sido un golpe maestro desde el punto de vista

militar. Cuando cobraron conciencia, cuando se

dieron cuenta de que las armas, el material que

proporcionaban a los chinos, podían darse vuelta

contra ellos mismos y amenazar directamente el

corazón de Rusia, fue la ruptura brusca, total.

Una ruptura que se han explicado por diferencias

ideológicas pero que tiene, para mí, una causa

mucho más directa: la afirmación del poderío chino

en el Asia Central. Y luego, fuera de estas

consideraciones estratégicas, Mao ha tenido

también un objetivo político. Cuando Mao instaló

el comunismo en China, la única fuerza organizada

con la cual podía tropezar, el único contrapeso

espiritual, era el budismo. La Asociación Budista

del Pueblo Chino agrupaba a 100 millones de

personas. Y el budismo al cual adhería la China

era el budismo tibetano. Hasta 1911 los

emperadores manchúes consideraban al Dalai Lama

como su padre espiritual. El budismo era la única

organización estructurada de la China.

—¿Era un poder lo

bastante fuerte como para que Mao pudiese temerlo?

—A esas minorías,

llámese tibetanos, mongoles o manchúes, los chinos

les han temido siempre, pues fueron ellas las que

en el pasado dominaron a la China. Fuera del Tibet

Central, existen en China ocho regiones autónomas

tibetanas, en total quizá unos 10 millones de

personas que hablan tibetano. Y los chinos han

tenido siempre un terror atávico a los habitantes

del Asia Central, sobre todo a los tibetanos. Este

pueblo agresivo se apoderó de la capital del

Celeste Imperio en el siglo VII, y a lo largo de

los siglos le asestó rudos golpes. Y está soldado

a la China por la religión. Por eso, como lo dijo

Mao en su primer discurso, el objetivo primordial

era "liberar al Tibet".

—¿Y la operación

resultó más difícil de lo que Mao preveía?

—Al principio la

ocupación fue muy suave. El Dalai Lama y su

gobierno fueron tratados con todas las

consideraciones deseables. A los tibetanos les

prometieron caminos, escuelas, progresos de todas

clases: tan sólo ventajas, al parecer. Lo que

condujo a esta situación paradójica: durante 9

años, los austeros y puritanos chinos de Mao

mantuvieron en Lhasa al régimen religioso más

espléndido y más medieval: todo un pueblo de

señores, de monjes, de altos funcionarios que

vivían en medio del lujo, en palacios fabulosos.

Basta haber visto las fiestas de fin de año en

Lhasa, esos desfiles de quinientos jinetes

cubiertos de oro, de plata, de turquesas, para

imaginar lo que era la vida en la capital

tibetana. Al comienzo, los chinos y el gobierno de

Lhasa trabajaron juntos. Y la presencia china era

más que discreta fuera de la capital. No hay que

olvidar que, para entrar en Lhasa, la capital del

Tibet, los primeros chinos llegaron en 1951 por

barco desde la India. Hasta el día en que los

chinos empezaron a apretar el torniquete, a abrir

sus caminos, a querer imponer el colectivismo, a

deportar niños a China so pretexto de educarlos.

Entonces, inmediatamente los tibetanos se

sublevaron. No la administración de Lhasa,

prisionera de los chinos y celosa de conservar sus

privilegios, sino las tribus del Amdo y del Kham,

los famosos jinetes khambas, esos hombres de las

estepas, temibles y temidos.

—¿Qué representa la

región del Kham con respecto al Tibet?

—Todo el Sudeste

tibetano. Un territorio grande como España,

relativamente rico: hermosas pasturas, numerosos

rebaños, muchos bosques, el tercio de la población

tibetana. Un país que nunca fue conquistado en

toda su historia y donde el propio Gengis Khan no

pudo entrar. Un pueblo de guerreros, bastante

feroces y hasta hoy invencibles.

—¿Y el movimiento de

guerrillas partió del Kham?

—Sí, en 1953; y ahí se

encuentra una nueva paradoja. Sin conciencia

política en el sentido en que nosotros la

entendemos, los jefes de los khambas habían leído

y traducido a Karl Marx, a Sun Yat-sen, el

fundador de la República China. Ellos soportaban

mal los abusos del poder religioso y despreciaban

la corte amable y más o menos corrompida del Dalai

Lama. Se han sublevado contra los chinos y no

contra la ideología comunista. Y, al mismo tiempo,

contra el Dalai Lama porque colaboraba con los

chinos. Fueron ellos, los khambas, quienes

secuestraron al Dalai Lama en Lhasa, en 1959, y lo

obligaron a declarar la guerra santa contra los

chinos.

—¿Qué se sabe de la

situación actual?

—La resistencia

continúa y la guerrilla nunca ha cesado. Más

inquietante aún para los chinos, los jefes de la

guerrilla son hoy jóvenes tibetanos educados en

China, de aquellos mismos 15 mil niños que fueron

deportados entre 1950 y 1959. Y el propio Chu

En-lai ha declarado que se necesitarán cincuenta

años para convertir a los tibetanos al

comunismo...

PANORAMA, DICIEMBRE

28, 1972