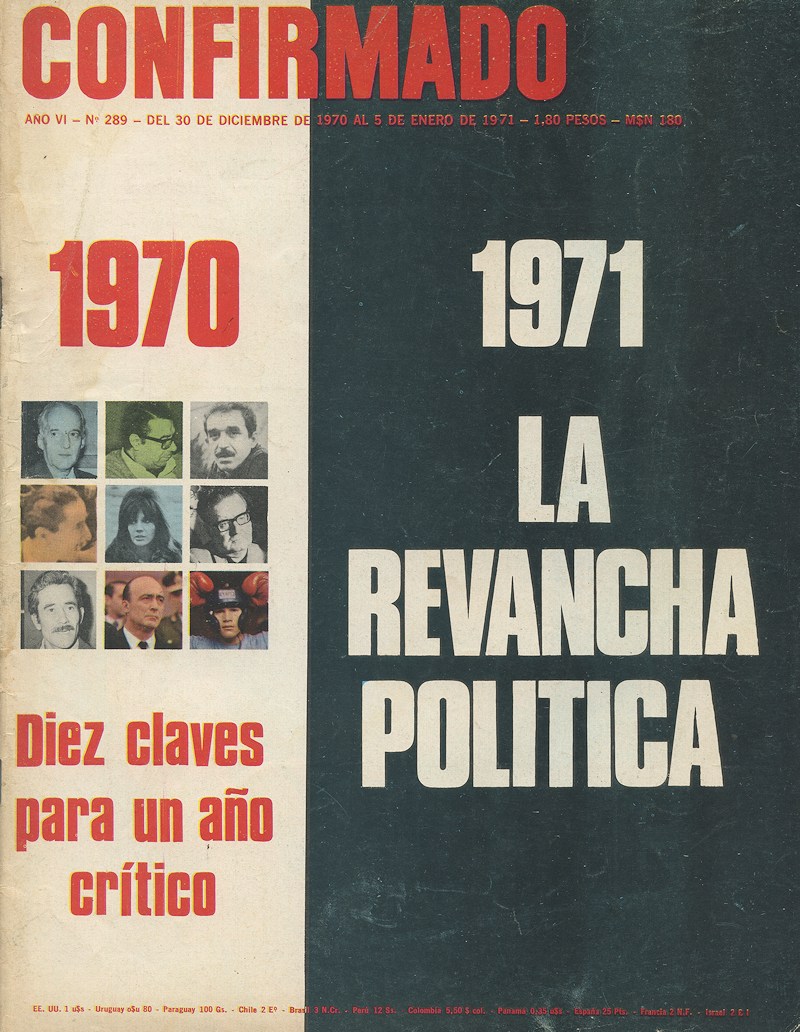

1971: Trenzas y revancha política

La

semana pasada, una carpeta de cartulina azul cruzada con un severo

sello —Estrictamente Secreto— recorría algunas de las oficinas

ocupadas por funcionarios que están trabajando en la elaboración

del plan político. En la segunda parte, mecanografiadas sobre

hojas tamaño oficio, se formulaban diversas consideraciones; en la

primera —una lengüeta al costado indicaba Antecedentes— se

incorporaban diversos documentos de Estado.

La

semana pasada, una carpeta de cartulina azul cruzada con un severo

sello —Estrictamente Secreto— recorría algunas de las oficinas

ocupadas por funcionarios que están trabajando en la elaboración

del plan político. En la segunda parte, mecanografiadas sobre

hojas tamaño oficio, se formulaban diversas consideraciones; en la

primera —una lengüeta al costado indicaba Antecedentes— se

incorporaban diversos documentos de Estado.Entre esos textos figuraba una exposición formulada en julio de 1956 ante los mandos militares por el entonces presidente de la Nación, general Pedro Eugenio Aramburu. La exposición incluía el preanuncio del plan político, y varias frases fueron cuidadosamente subrayadas. Allí, Aramburu, luego de manifestar que “dentro de la línea democrática todas las tendencias y todos los hombres tendrán iguales posibilidades”, anunciaba las pautas básicas: 1º) Llamar a elecciones generales en el último trimestre de 1957, fecha en que recién estarán listos los padrones; 2º) Sancionar el estatuto de los partidos políticos; 3º) Estudiar la posibilidad de redactar una nueva ley electoral; 4º) Analizar la viabilidad de convocar a una convención constituyente para reformar la Constitución Nacional.

Ese fue el esquema inicial con que se movió Aramburu. En cuanto a los padrones, cuya nueva confección se consideró una cuestión política de vital importancia, ya que los anteriores, elaborados por el peronismo, eran el pretexto para que los partidos tradicionales insinuaran fraude durante la década precedente, pudieron estar listos en menos de un año: el anuncio de Aramburu fue formulado en julio de 1956, y el 28 de julio de 1957 ya se realizaron elecciones, aunque, claro, para constituyentes. En cuanto a los prometidos comicios generales, solamente se postergaron 53 días más allá del plazo previsto. Tuvieron lugar el 23 de febrero de 1958. Pretender que, en la actual era de las computadoras, son causas técnicas vinculadas al empadronamiento las que imposibilitan la rápida marcha de un plan político resulta, por cierto, una ingenuidad difícilmente creíble.

Nadie duda, en cambio, que el gobierno se enfrenta con una situación realmente dramática desde el punto de vista político. La Revolución del 16 de setiembre de 1955 pudo apoyarse en fuerzas reales y concretas, cuyos dirigentes —muchos ya entonces envejecidos ideológicamente— mantenían un grado de representatividad auténtica. Cientos de miles de personas integraban los cuadros de las agrupaciones partidarias, que despertaban entonces un auténtico fervor en los núcleos más dinámicos de la población.

Con menos de la mitad de habitantes en el país, el radicalismo había superado una afiliación de 500.000 personas en plena época de Justo: la intervención de la gente en la vida política no decreció sustancialmente desde entonces, y en la década siguiente una revisión de los grandes actos del peronismo y del antiperonismo proporciona ejemplos elocuentes. A comienzos de 1956, los partidos representados en la Junta Consultiva llenaron de gente la Plaza del Congreso; hasta los nacionalistas pudieron, un tiempo después, atiborrar de público al stadium del Luna Park, mientras que una concentración comunista en Plaza Once —en junio de 1957— se desplegó después en un desfile que mostró ocho densas cuadras de militantes recorriendo con entusiasmo la avenida Rivadavia.

El movimiento de 1966 se encontró con que la vida política argentina estaba, ya, en crisis. Los partidos dejaban de ser expresivos de las corrientes de opinión existentes y su disolución no costó nada. La muerte fue natural; como si esa facilidad no fuera suficiente, para remachar aún más a la derrotada clase política, se emprendió la única campaña eficaz de acción psicológica que haya realizado desde entonces el gobierno. El objetivo era demostrar —nada imposible, claro— que los muertos políticos eran muertos políticos y que sólo se les había extendido certificado de defunción.

Todos coincidieron que la conclusión no podía siquiera discutirse y comenzaron a celebrar el histórico fasto. Aparecieron los políticos de la antipolítica —políticos sin votos, que se mueven en cenáculos y adulan a los poderosos, exhibiendo su prescindencia, para conseguir embajadas o gobernaciones como presuntos neutrales— y atraparon resortes de poder. Fantasearon con la posibilidad de crear nuevas formas de representatividad que, en realidad, eran viejos esquemas paternalistas. Corrientes, Rosario, Córdoba, Cipolletti, Tucumán, mostraron cómo a los antipolíticos les ocurrían cosas que no les pasaban a los viejos políticos considerados como una reminiscencia del pasado. La fantasía de modernización había querido encubrir el retorno a la prepolítica.

CORDOBA, AÑO I

De la experiencia realizada en mayo de 1969 en la ciudad de Córdoba surgieron algunas conclusiones: a) que no era útil que el ideólogo Carlos Caballero siguiera siendo gobernador de la provincia ni que los abogados Guillermo Borda y Mario Díaz Colodrero siguieran tratando de imponer un esquema político al país; b) que era útil probar qué pasaba nombrando otra vez a un político —en ese caso, Felipe Sapag— como gobernador en una provincia chica: Neuquén. Por cierto, en la sociedad actual la política no puede seguir siendo el patrimonio exclusivo de los abogados liberales, con exclusión de militares y gremialistas, de industriales y ganaderos; por cierto, también, eso no puede ser revertido por abogados nacionalistas sin votos, representantes de sectores reiteradamente fracasados, que intentaron sin imaginación combinaciones de laboratorio.

Con el cordobazo empezó, en realidad, la venganza de los políticos. Se los había subestimado en exceso, a costa de una fácil demagogia, pero quedaba comprobado que no se había podido encontrar nada mejor. Por lo demás, la falta de dirigentes actualizados con equipos modernos —solamente un político tradicional se mueve en ese sentido con criterio contemporáneo— es una realidad a nivel nacional. Ricardo Balbín, Horacio Thedy, Américo Ghioldi y otros respetables capitostes de la oposición liberal pasaron a ser símbolo de una pervivencia en actitudes esclerosadas. Sin embargo, es injusto extender esa verificación a los niveles provinciales, donde Francisco Gabrielli, Carlos Sylvestre Begnis, Osvaldo Horacio Domingorena y varios otros siguen mostrando que hay realidades partidarias todavía vivientes y operantes.

Quizá en provincias los dirigentes surgen más vinculados a los sectores de la vida económica y social; quizá la comunicación directa distorsiona menos el panorama. Pero los gobernadores que mayor facilidad están demostrando para capear situaciones complicadas son hombres con criterio político, aunque en algún caso no tengan filiación precisa: los gobernadores de Mendoza, Neuquén, Córdoba y Corrientes son en estos momentos los mandatarios menos discutidos del país.

Cualquier plan que se propusiera el restablecimiento de la legalidad a mediano plazo debería partir de los hechos: el país carece de dirigentes nacionales poderosos, con capacidad y fuerza como para renovar los esquemas, pero, al mismo tiempo, tiene dirigentes provinciales representativos o, al menos, medianamente representativos. Esa comprobación hizo crecer la opinión de que la estrategia nacional —es decir, la decisión política fundamental— quizá debiera reconocer otra vertiente que aquella capaz de originar eficientes administraciones. Para esto último, en las provincias, la solución sobre carriles más o menos tradicionales aparece políticamente viable; para lo primero, en el orden general, las dificultades son tremendas.

PRESIDENTE OPOSITOR

La encrucijada del gobierno, en ese sentido, no es cómo normalizar las provincias y las municipalidades, ya que allí es todavía posible recrear un esquema clásico. El drama del plan político es decidir quiénes son los posibles presidentes de la Nación y cómo se asegurará que continúen al menos por un período la dinámica del proceso que comenzó en 1966. Porque es una verdad tácita que Ricardo Balbín, por ejemplo, no puede ser presidente —salvo que la Revolución admita entonces que constituyó un error en sí misma— y que ningún personero de Balbín tiene más que una fuerza vicaria como representante de ese sector: el balbinismo, un movimiento débil y anacrónico —una nostalgia—, no fue reemplazado como expresión de un sector. El peronismo, por supuesto, tampoco.

El drama del gobierno es claro: si quiere tomar en cuenta la realidad, debe negociar con los hombres que todavía constituyen la realidad política del país y admitir que éstos, aunque renuncien a aspiraciones personales, jueguen un papel. ¿Qué clase de elecciones podría realizarse, en efecto, sin la intervención de Perón, de Balbín, de Frondizi? Para algunos hombres del actual proceso, el camino es la solución Justo pero sin fraude.

El 6 de setiembre de 1930 asciende al poder el general José Félix Uriburu, rodeado de una corte nacionalista y corporativista. El Ejército, casi en su totalidad, apoya la revolución, pero desconfía de Uriburu y de sus extraños proyectos, Sin embargo, permite que el presidente ejerza el mando. El 5 de abril de 1931, Uriburu se encuentra con su cordobazo: las elecciones en la provincia de Buenos Aires muestran su impopularidad. Cae el gabinete y, en realidad, cae el gobierno aunque sobrevive Uriburu como presidente. Este, desde entonces, no puede sino ponerse en manos del Ejército, que no lo quiere. El Ejército, a la vez, indica a través de sus mandos de entonces la solución: mantenimiento del esquema constitucional, presidencia legal por parte del caudillo militar fuerte (Agustín P. Justo). Los ideólogos nacionalistas, sin resonancia en las Fuerzas Armadas (a las que adulan), pierden frente a los pragmáticos liberales. Y no es disparatado pensar que en las elecciones de noviembre de 1931 el presidente Uriburu deseó quizá la victoria de la oposición: es decir, el triunfo de Lisandro de la Torre, un liberal de corte nacionalista que denunciaría luego la corrupción introducida por los monopolios internacionales.

Esta hipótesis es verosímil, al menos, ya que Uriburu llegó a proponer a de la Torre ser candidato del oficialismo. Pero Uriburu ya no era realmente el jefe oficialista, a pesar de ser presidente de la Nación: todos sabían dónde estaba entonces el verdadero poder, el aparato del Estado. Y el candidato gubernista era Justo (quizá a disgusto del presidente), mientras el candidato opositor era de la Torre, con quien posiblemente simpatizaba el jefe del Estado. En cualquiera de los dos casos, el experimento corporativista que Uriburu había soñado comenzar se estrellaba contra la voluntad del Ejército. Un ortodoxo nacionalista, Federico Ibarguren, admite implícitamente el hecho en su libro Orígenes del Nacionalismo Argentino: en el tradicional banquete de las Fuerzas Armadas, el 7 de julio de 1931, el presidente fue acogido fríamente, mientras la entrada del general Justo fue saludada, dice el autor, “con una ovación clamorosa”. En nombre del Ejército habló entonces el todavía coronel Manuel Rodríguez, quien enfrentó directamente al jefe del Estado. Las Fuerzas Armadas —dijo— no consentirán sostener una dictadura ni impedir la voluntad popular.

La solución justista había consistido, en realidad, en lograr el apoyo de un sector importante del partido proscripto y del partido proscriptor y empalmar esa alianza con la designación como candidato del caudillo militar de modo que el poder legal y la fuerza estuvieran en una sola mano. La fórmula Agustín P. Justo (sostenido por el radicalismo antipersonalista, algo así como un neo-radicalismo) y Julio Roca (apoyado por los conservadores) triunfa sobre la candidatura opositora de Lisandro de la Torre, un liberal con pujos nacionalistas en materia económica. “Uriburu buscó la ayuda de Lisandro de la Torre, el jefe del Partido Demócrata Progresista, por quien profesaba tremenda admiración”, anota en su libro (Los Nacionalistas) Marysa Navarro Gerassi. No es tan impensable esa afinidad. Azul y Blanco, por ejemplo, en la década del 60, se mostró inflexible contra Arturo Frondizi, a quien acusó de comunista, pero en cambio dejó traslucir cierta simpatía —a veces apoyo— por Fidel Castro, a esa altura de las cosas un nacionalista de izquierda. Es posible pensar que el grupo de Sánchez Sorondo prefiera cierto nacionalismo izquierdizante (Perú, Bolivia, un ala del radicalismo del Pueblo) antes que a los partidos del establishment.

REVANCHA

La venganza de los políticos no consistirá ahora en un retorno a los esquemas de hace quince años porque ese esquema no tiene más ningún contenido real. Pensar que la lucha se libra entre nacionalistas y liberales o entre peronistas y antiperonistas no resulta sensato a esta altura de las circunstancias; menos sensato aún es suponer que la batalla se dará entre partidarios y adversarios del corporativismo o del sistema de partidos.

El primer desquite de los políticos, cuya irrupción en 1971 será inevitable, consistirá en la capacidad de crear nuevos juegos de alianzas. La Revolución comenzará a buscar su candidato y tratará de componer sus fuerzas en torno suyo: como después de 1930 o de 1943, se tratará de lograr un esquema que unifique la legalidad, el voto popular y la fuerza efectiva; ese esquema, además, deberá continuar la línea trazada en 1966 por las Fuerzas Armadas. Mientras en 1955 (de Aramburu a Frondizi) y en 1963 (de Guido-Onganía a Illia) se entregó el poder a los adversarios de las situaciones militares vigentes, ahora se tratará de desembocar en una prolongación de la estrategia marcada por las Fuerzas Armadas.

LAS TRENZAS

Aldo Ferrer marca desde el gobierno un punto de encuentro político, en cuanto representa una línea nacional no-corporativista ni fascístizante. Aunque seguramente no será candidato, puede ser símbolo de un agrupamiento de fuerzas, como algunos de sus amigos de la UCRI (Oscar Alende, Osvaldo Horacio Domingorena) y del triángulo frondizista (la línea Cáceres Monié-Acuña Anzorena-Tonelli). Desde allí puede trabajarse para crear un partido de la Revolución con cierta línea peronista (Luco, Tecera del Franco, Sapag) antipersonalista; con una corriente de la democracia cristiana (seguramente mayoritaria en ese sector); con los técnicos del Instituto di Tella; con caudillos provinciales y municipales de línea nacional-popular y, por supuesto, con la eventual simpatía (secreta) del presidente Levingston. Si la Revolución necesita dejar de ser asexuada, es posible que busque en esa combinación su sexo político. Es posible, por lo demás, que ese agrupamiento incluya a sectores de relativa oposición al gobierno: la reciente declaración de los demócratas cristianos oponiéndose a las elecciones inmediatas y al bloque Balbín-Paladino marca, simultáneamente, la “decisión irrevocable de pertenecer al Movimiento Nacional, único instrumento que permitirá el cambio profundo que anhelamos”. El grupo tiene hasta un ala izquierdizante (Enrique de Vedia) y pertenecen al mismo Agustín Conte Me Donell y José Antonio Allende, entre otros. Horacio Sueldo, al mismo tiempo, trata de ser captado por el eje Balbin-Paladino para el frente opositor, lo que marcaría la quiebra de la unidad democristiana.

Si esa posibilidad movimientista es una perspectiva probable para futuro, nadie discute que desde el punto de vista formal, aun estático, pero real por ahora, es el frente radical-peronista-demoprogresista-socialista la entente más poderosa que se haya formado jamás en la historia política argentina, desde el punto de vista cuantitativo y aceptando que los dirigidos aceptan lo que hacen los dirigentes.

Con respecto a la Unión Democrática (Unión Cívica Radical, Partido Socialista, Partido Demócrata Progresista y Partido Comunista), la nueva coalición pierde la presencia de los comunistas y gana, en su reemplazo, al peronismo; es, por supuesto, mucho más importante numéricamente que alianzas como la Concordancia (Partido Conservador, Unión Cívica Radical Antipersonalista) o la entente socialista-demócrata progresista de 1931; aun es más representativa que el frustrado enlace de cuatro fuerzas, el Frente

Nacional y Popular de 1963 (Unión Cívica Radical Intransigente, Partido Conservador Popular, Partido Justicialista y Movimiento Social Cristiano). Todos esos antecedentes significaron o bien coaliciones de la mayoría de las fuerzas “nacionales” o bien de la mayoría de las fuerzas “liberales”. La Hora del Pueblo, en cambio, es una conjunción que une a partidos capaces de reunir, en teoría, más del ochenta por ciento de los votos, incluidos “nacionales” y “liberales”. Claro que esa realidad es teórica, ya que resulta difícil de aceptar un entendimiento de ese tipo como persistiendo en una época electoral. Se trata de un mero recurso para reclamar elecciones, realizado por las fuerzas a las cuales les conviene la convocatoria rápida a comicios. Aunque el horismo (de Hora de los Pueblos) no debe subestimarse por sus implicancias posibles, lo cierto es que no constituye un acuerdo comicial, sino, en todo caso, un acuerdo de quienes quieren comicios y se proponen fijar reglas de juego para los mismos. En 1963, la Asamblea de la Civilidad se propuso, también, reglas de juego que luego no acató ninguna de las partes: por un lado, peronistas y radicales se comprometieron allí a no aceptar elecciones con proscripciones (y los radicales las aceptaron); por otro, a acatar el resultado electoral y defender la legalidad (y el justicialismo jugó visiblemente en favor del golpe de Estado). La Hora dio todavía oportunidad a Perón para mostrar su inefable astucia: no firmó como jefe del Movimiento sino que hizo firmar por su delegado, Jorge Daniel Paladino. Equiparó, así, a un embajador suyo con un jefe de partido (Balbín), quitándole categoría a éste.

Muchos no observaron que el reclamo electoral y la convocatoria por la restauración democrática no contaron, por esta vez, con el clásico concurso de los comunistas argentinos, que opusieron, al pacto Balbín-Paladino, el llamado Encuentro de los Argentinos. El encuentrismo constituye un esfuerzo de plasmar un moderado frente popular con radicales de izquierda y cristianos vanguardistas, pero no con el propósito de reclamar elecciones, sino más bien de favorecer una revolución con centro en las Fuerzas Armadas. Es que las experiencias de Perú y de Bolivia entusiasmaron a los comunistas, quienes ahora sostienen que las elecciones deben ser posteriores a la realización de un proceso revolucionario que incluya la deposición de los actuales gobernantes. Así, sorpresivamente para muchos, el Partido Comunista se declaró públicamente contra el reclamo electoral: “Se puede suponer qué engendro elaboraría la dictadura”, anota en un manifiesto.

El encuentrismo constituye, en realidad, un conjunto de fuerzas frente-populistas donde los comunistas tienen notable influencia, pero no exclusividad. Está formado por peronistas como Raúl Bustos Fierro; demoprogresistas como Ricardo Molinas; radicales como Aldo Tessio y Roberto Cabiche; reformistas como Risieri Frondizi. Es otro de los pactos, y busca también mostrar que está dirigido contra el gobierno, pero no contra los militares. En cuanto a los comunistas, volvieron a reclamar en los últimos días la constitución de un gobierno cívico-militar capaz de cambiar las estructuras. En sonadas declaraciones de prensa, Rodolfo Ghioldi recordó significativamente a principios de diciembre que “el Ejército Rojo se formó con cien mil oficiales zaristas”, y expresó que ni es posible reclamar que los militares vuelvan a los cuarteles ni es deseable que se dividan “porque si llegan a dividirse será inevitable la guerra civil”. La aceptación de esos presupuestos y la renuncia al tradicional civilismo de los comunistas oficiales señalaron un cambio de rumbo explicable por la situación latinoamericana. Pero, sin duda, el neo-frentepopulismo del Encuentro olvidó la tónica antimilitarista o favorable a especular con una escisión militar. Logró, inclusive, la adhesión de un general retirado (el general Cándido López). Por lo demás, Ghioldi señaló ejemplos de procesos revolucionarios latinoamericanos, excluyendo claramente a Cuba: “Nuestro país —dijo— recibe la influencia bienhechora de la evolución política en Perú, Bolivia y Chile”.

A nivel menor, otros acuerdos tratan de ser algo así como piedras fundamentales de nuevos partidos: el Movimiento de Afirmación Republicana, por ejemplo, no es sino el pacto de algunos conservadores modernizantes con sectores liberales. Pablo González Bergez es la cabeza de ese nucleamiento.

El movimientismo oficialista o no, pero que empalma con la Revolución y el proceso iniciado en 1966; el horismo o frente electoralista; el encuentrismo o neo-peruanismo con intervención comunista, que ensaya una curiosa y flamante teoría sobre el papel de los militares; el MAR, son todos pactos políticos que se mueven con independencia unos de otros, tratando de crear polos de atracción. Mientras los movimientistas se respaldan en el proceso de 1966 (siquiera sea para criticarlo o corregirlo), el horismo en los dos grandes partidos tradicionales y el encuentrismo busca de aprovechar una oleada continental, el MAR busca de ser una modesta usina de un liberalismo remozado. El espectro muestra casi todas las posibilidades y, en el actual grado de deterioro de la Revolución, el gobierno no podrá prescindir de todas las perspectivas políticas posibles ni de todos los dirigentes existentes. La inclinación hacia unos, creando algo así como un polo de desarrollo político (seguramente desde el interior), estimulará a otros. El neofederalismo de Horacio Aguila, un ex gobernador proveniente del conservadorismo popular, trata de reconstruir una liga de caudillos provinciales representativos. Aparece, así, como variante al movimientismo en las tentaciones posibles del gobierno. Los ortodoxos liberales de la Concentración Cívica en Pro de la República, en cambio, agreden a Aristóteles con una declaración principista donde reclaman democracia y libertad, pero presuponiendo claramente que no debe haber elecciones y que debe emplearse la mano dura con los “totalitarios”. Silvano Santander, claro, adhiere a este movimiento del almirante Isaac Rojas. Otro marino retirado, Carlos Sánchez Sañudo, reivindica un curioso sistema pedagógico al manifestar que antes de llamarse a elecciones el pueblo debe comprender qué es la democracia. Al parecer, para los concentracionistas, no tiene nada que ver con el gobierno de las mayorías: es, meramente, el gobierno de los antiperonistas, el gobierno de los democráticos, pero excluyendo de esa mención aun a los sospechosos radicales del Pueblo.

En el esquema actual, el desarrollismo aparece jugando una política ambigua que brota naturalmente de su dualidad esencial: mientras, por un lado, su fuerza radica en el juego de influencias y presiones (algo que manejan tanto la usina de Rogelio Frigerio como el triángulo de José Rafael Cáceres Monié, dos grupos de ideología y temperamento políticos diversos), por el otro retiene no poco poder electoral en las provincias litoraleñas y en algunos otros distritos (La Pampa, Jujuy) a través de caudillos con fuerte personalidad (Carlos Sylvestre Begnis, Raúl Uranga, Horacio Guzmán, Ismael Amit, y otros). Rogelio Frigerio niega el pacto radical-peronista, que se le opone, pero negocia por su cuenta con Perón.

VUELVEN LOS POLITICOS

Las próximas semanas mostrarán cómo la ofensiva de los políticos será determinante e irreversible. Con elecciones o sin elecciones, la asepsia política murió definitivamente con el cordobazo y está ya con el acta de defunción firmada. Si se reiteró con tanta alegría, desde el oficialismo, que los partidos políticos habían desaparecido antes de 1966 —algo que en gran parte es cierto, por lo demás—, resulta también evidente que las sectas antipolíticas que especularon con su mismo carácter de antipartidarias ya constituyen solamente un recuerdo. El radicalismo, que tiene ochenta años, o el peronismo, que tiene veinticinco, pueden estar en crisis. De hecho, están en crisis, como el resto de las agrupaciones. Pero entidades como el Ateneo de la República, ésas sí carentes de representatividad sin ninguna duda, han sucumbido ante la dura realidad. Los viejos abogados liberales, que no podrán volver a tener el monopolio de la política, pueden sentirse satisfechos frente a los viejos abogados antiliberales. El proceso no podrá ya prescindir de políticos, y de políticos con representatividad. Francisco Gabrielli o Felipe Sapag constituyen un intento de salida para el sistema. Es un intento difícil, pero más razonable que —por ejemplo— Carlos Caballero. La venganza de los políticos —de la clase política argentina, tan anacrónica en muchos aspectos pero de una moralidad excepcional a nivel mundial— es uno de los hechos determinantes que marcarán a 1971. No será, sin embargo, una venganza que tendrá como protagonistas a personajes ya inexistentes en la realidad; será, en cambio, la revancha de la política.

En un organismo cercano a los centros decisorios se marcaban, en la víspera de Navidad, tres características del trabajo que se está realizando sobre el plan político —un trabajo que difiere por fondo y por tónica con el manipulado desde la Presidencia— tal como se conoció en el famoso discurso desde Neuquén: hay un plano que se refiere a la modificación de las estructuras políticas (modernización de los instrumentos legales, tales como Constitución, Estatuto de los Partidos y leyes electorales); hay otro plano que se refiere al accionar político del gobierno (es decir, al ritmo que debe tomar y a la forma en que debe formular las definiciones, de modo de lograr el necesario consenso); un tercero, finalmente, consiste en cómo armonizar los plazos en el desarrollo de ambos procesos.

Quienes predican la preeminencia de la salida electoral a la modernización del país están preconizando una acción sin definición precisa: las elecciones serían un valor en sí mismas, independientemente de sus consecuencias. Quienes insisten en que primero debe realizarse la Revolución y luego llamarse a elecciones incurren en el mismo error de dar preeminencia a un modo de actuar sobre el contenido de las definiciones. Resulta casi irreal la presencia de una polémica de revolucionarios versus electoralistas que está ficticiamente reemplazando a la polémica sobre los contenidos de la política nacional; resulta grotesca, al mismo tiempo, la polémica de partidos versus no-partidos, presentada como si la cuestión fundamental fuera la forma de institucionalización política de la República. Quizá esos anacronismos se expliquen por la falta de fervor con que se desarrolla toda la política tradicional, abarcando en el espectro desde la derecha nacionalista hasta el comunismo, pasando por radicales y peronistas. Nadie se entusiasma por la acción; solamente el terrorismo parece enfervorizado, pero aun eso puede ser una ilusión. Jugarse la vida no siempre logra demostrar convicción en los propios principios: hasta para Marcusse, muchas veces se es violento simplemente porque se está desesperado. Desesperado: quiere decir, sin esperanzas.

Rodolfo Pandolfi

CONFIRMADO

30 de diciembre de 1970