Por Rodolfo Rabanal

El 4 de enero de 1960 moría Albert Camus, sin haber siquiera alcanzado el medio siglo de una existencia que muy pronto conoció los halagos de la fama, a la cual los rioplatenses no fueron inmunes; todo lo contrario: sus libros, sus obras de teatro entusiasmaron a una generación. Y después, el olvido.

A principios de 1971 la editorial Gallimard, de París, inició la publicación de una serie titulada Los Cuadernos de Albert Camus-Obras Póstumas. Cuatro especialistas en la materia, Jean-Claude Brisville, Roger Grenier, Paul Viallaneix y Roger Quilliot, tomaron a su cargo la colección, cuyo propósito consiste en difundir aquellos trabajos que Camus consideró impublicables por diversos motivos. La empresa incluye ahora estudios que aportan nuevos conocimientos sobre el autor y su obra. En español sólo se conoce la primera entrega del programa, una novela de juventud que Camus escribió entre los 23 y 25 años y que prefigura casi toda su temática posterior.

Se

trata de La muerte feliz (La mort hereuse), por un lado importante

antecedente de El extranjero y, por otro, clara exhibición de una

precocidad estilística familiarizada ya con el uso clásico de la

lengua, poseedora de un tono seco, crispado, más tarde notable y

distintivo, y que fraguaría definitivamente en El extranjero. La

traducción de La muerte feliz fue hecha por Juan Gomís, un pulcro

y fiel repetidor de los ritmos y aún de la puntuación elegida por

Camus. La editorial Noguer, de Barcelona, adquirió los derechos de

publicación de los Cuadernos y lanzó esta primera novela, anotada

por Jean Sarocchi, sin que la distribución consiguiera demasiado

éxito en Buenos Aires, donde pasó poco menos que inadvertida.

Se

trata de La muerte feliz (La mort hereuse), por un lado importante

antecedente de El extranjero y, por otro, clara exhibición de una

precocidad estilística familiarizada ya con el uso clásico de la

lengua, poseedora de un tono seco, crispado, más tarde notable y

distintivo, y que fraguaría definitivamente en El extranjero. La

traducción de La muerte feliz fue hecha por Juan Gomís, un pulcro

y fiel repetidor de los ritmos y aún de la puntuación elegida por

Camus. La editorial Noguer, de Barcelona, adquirió los derechos de

publicación de los Cuadernos y lanzó esta primera novela, anotada

por Jean Sarocchi, sin que la distribución consiguiera demasiado

éxito en Buenos Aires, donde pasó poco menos que inadvertida.La aparición de los Cuadernos, obra de homenaje póstumo emprendida por amigos y seguidores del autor de La peste, se revela empero como una salva solitaria, porque a 14 años de su muerte —ocurrida en la tarde del 4 de enero de 1960— Camus no parece ya interesar a los lectores jóvenes como consiguió hacerlo hasta hace más o menos diez años. Convendría, sin embargo, observar hasta qué punto esto es cierto y, si lo es, cuáles son los motivos de esta relativa indiferencia. Siempre que se habla de Albert Camus suele hacerse un distingo: de un lado se pone al escritor, al artista; y del otro, al político. Hablando del primero se alude a la veracidad de su propósito, a la concisión de su escritura —quizá una de las mejores que tuvo Francia en lo que va del siglo— y al encanto que esta escritura suscitó en los espíritus al formular una problemática, tanto en el terreno dramático como en el de la novela, donde el absurdo daba lugar a la libertad, aprobando la vida por encima de la razón. El político, en cambio (si bien nunca lo fue en rigor), se hizo acreedor a todos los reproches adjudicables a quien confunde el verdadero sentido de la lucha entre los hombres y lleva sus conflictos a un inadecuado plano metafísico.

Quienes conocieron a Camus personalmente dicen que era un hombre orgulloso, una suerte de castellano en París, con aspecto de español extremeño, taciturno a veces y preocupado por sostener a su alrededor un curioso aire de nobleza. Es famoso, en las conversaciones, su tono universalista, por momentos distante, moral. Así, por sus exegetas, encarnó la figura de un santo sin Dios —no ateo, sino antideísta—; fue el Justo en permanente lidia con la injusticia esparcida por el mundo; una suerte de hidalgo incorruptible cuyo corazón estaba mellado por el odio que los hombres se profesaban entre sí. Otros, acaso la mayoría, no dejan todavía de vincularlo con la promovida corriente existencialista de posguerra, viendo en su obra la variante moral de esa disciplina. Sea como fuere, hubo espacio y sustancia suficientes como para que, a partir de un carácter singular y de una conducta supuestamente mesiánica, a partir de cuatro o cinco ideas felices porque expresaron mejor que otras la urdimbre de su tiempo, y a partir, en fin, de un indudable talento literario, se construyera un mito Albert Camus.

La realidad histórica, el desgaste producido por la confrontación de ciertas teorías con los hechos y, acaso, un mínimo envejecimiento de los planteos de la obra, hicieron que el mito se desgajara en pocos años. Pero todo mito desplazado deja un vacío, un espacio polvoriento que sólo se llena de simplificaciones si en su lugar no se hace una evaluación concreta. La década pasada fue, con respecto a Camus, esa tierra de nadie en la que muy fácilmente crece la prescindibilidad, y sólo ahora, a partir dé la serie de Gallimard, parece haber llegado el turno de ponerlo en claro.

De todos modos, el olvido profesado por los jóvenes obedece ciertamente a razones más complejas. La primera de ellas, y tal vez la única dada su amplitud de contenido, responde en parte a la expresión colectiva de una actitud contracultural, en tanto el término cultura remite a aquella propia de Occidente y de Europa, ligada conceptualmente, y de hecho, a los mecanismos de dominación imperialista en todos los sentidos. En ese marco de cuestionamiento, la posición del autor de El extranjero ante situaciones que exigían una respuesta acorde con la lucidez de sus creaciones literarias, otorgó elementos insalvables para una crítica ideológica. Este desajuste de Camus, denunciado primeramente por Jean-Paul Sartre en el campo de las ideas político-filosóficas, terminaría identificándolo con el error durante la guerra de Argelia.

Argelino de nacimiento y francés por herencia cultural y elección propia, lo que Camus vio en el proceso revolucionario de su tierra natal no difería prácticamente en nada de lo que podía ver allí un parisiense medio, moderado y democrático a la europea. A sus ojos, la administración colonial francesa había fracasado en sus métodos y este fracaso hacía insostenible la situación del protectorado en el norte de África. La solución, claro está, no residía en la independencia de los pueblos árabes como estado aparte de Francia, sino en la incorporación federal de estos pueblos en el seno de la República: "La personalidad árabe —dirá en uno de sus artículos de entonces— será reconocida por la personalidad francesa, pero para ello es preciso que Francia exista... Hay que elegir, gritan los que están llenos de odio. ¡Yo sí he elegido! ¡He elegido a mi país, he elegido la Argelia de la justicia, en la que franceses y árabes se asociarán libremente!". Esta tirada altisonante, ambigua, empañada por el aliento de un humanismo clasista, se volverá abiertamente agresiva al destacar como impropio que el gobierno francés negocie las condiciones de la paz con el Frente de Liberación Nacional argelino. En 1958, año en que recibió el Premio Nobel de Literatura, escribió: "...La independencia de Argelia, dirigida por los más implacables jefes militares de la insurrección (léase FLN), tendría como consecuencia el despojo de 1.200.000 europeos de Argelia y la humillación de millones de franceses, con los riesgos que esta humillación encierra".

Visiblemente Camus no desconocía que aquel proceso de liberación nacional en un encuadre revolucionario cuestionaba en sus raíces la omnipotencia europea, humillando particularmente a Francia, y ante la alternativa eligió, sufrir la humillación como francés. Los hechos demuestran que Camus nunca quiso que Francia perdiera la partida ni quiso tampoco que la perdiera Europa; sus ideas, sus lectores, eran europeos; Argelia misma, a la postre, era un apéndice ardiente de la Europa civilizadora. Esta actitud, casi escandalosa, congeló su situación en los años 50.

Desde esa misma perspectiva de centro —cada vez más próxima a la derecha—, defendió en 1956 a los rebeldes húngaros contra el poder soviético. La avanzada imperialista de Moscú le sirvió para reivindicar la soberanía de una Europa unida sobre la base de los principios democráticos sostenidos por la IV República y agasajados por Estados Unidos en la contienda de la Guerra Fría. "Los defectos de Occidente —escribió en ese momento— son innumerables, sus crímenes y sus faltas son reales. Pero en último término no debemos olvidar que somos los únicos que poseemos este poder de perfeccionamiento y de emancipación que tiene sus fundamentos en el genio libre". Grave error de óptica, puesto que cuando se refiere a los rebeldes húngaros reconoce en ellos "esta fuerza violenta y pura que mueve a los hombres y a los pueblos a reivindicar el honor de vivir de pie", la misma, en todo caso, que niega a los árabes.

Pero

antes de estos sucesos y toma de posiciones capitales, la ruptura

con Sartre en 1952, a raíz, fundamentalmente, de la tolerancia de

Camus con la campaña contrarrevolucionaria norteamericana en

Europa, alertó a sus lectores de izquierda. En esos años encarnaba

al intelectual independiente cuya apocalíptica misión parecía

consistir en la condena indiscriminada de todos los fuegos

provenientes de cualquier parte. A partir de El hombre rebelde, un

libro difícil, bello, erizado de contradicciones y en su mayor

parte ideológicamente reaccionario, Camus agudiza su propensión a

la arrogancia; sintiéndose solo, alimentaba ese sentimiento con un

espinoso orgullo nietzscheano, característica, por otro lado, sólo

digna de Nietzsche. Unos pocos meses antes de la ruptura con

Sartre habló a favor de los kirguizes rusos víctimas de la

represión estalinista, pero su defensa, una vez más, optó por el

punto de vista humanista, colérico, personal. Desde esa

perspectiva no se atacaba especialmente el endurecimiento

soviético, sino que su juicio pretendía invalidar la necesidad

misma de toda revolución.

Pero

antes de estos sucesos y toma de posiciones capitales, la ruptura

con Sartre en 1952, a raíz, fundamentalmente, de la tolerancia de

Camus con la campaña contrarrevolucionaria norteamericana en

Europa, alertó a sus lectores de izquierda. En esos años encarnaba

al intelectual independiente cuya apocalíptica misión parecía

consistir en la condena indiscriminada de todos los fuegos

provenientes de cualquier parte. A partir de El hombre rebelde, un

libro difícil, bello, erizado de contradicciones y en su mayor

parte ideológicamente reaccionario, Camus agudiza su propensión a

la arrogancia; sintiéndose solo, alimentaba ese sentimiento con un

espinoso orgullo nietzscheano, característica, por otro lado, sólo

digna de Nietzsche. Unos pocos meses antes de la ruptura con

Sartre habló a favor de los kirguizes rusos víctimas de la

represión estalinista, pero su defensa, una vez más, optó por el

punto de vista humanista, colérico, personal. Desde esa

perspectiva no se atacaba especialmente el endurecimiento

soviético, sino que su juicio pretendía invalidar la necesidad

misma de toda revolución.Es entonces en la primera parte de los años 50 cuando su figura de rebelde se destiñe, se aleja y se pierde al elegir como armas de combate principios que habían pertenecido a un tiempo ya muerto. Poco quedaba, inclusive, de su pasado de militante en la Resistencia cuando, en 1958, acepta juiciosamente el galardón ofrecido por la Academia de Suecia, concediendo así más de lo que su orgullo exigía a los otros. Pero, en otro plano, ¿no parecía milagroso que aquel muchacho tímido, enfermo, nacido en la pobreza de un barrio obrero de Argelia, alcanzara semejante importancia?. La historia personal de Albert Camus, con la cual jamás intentó esclarecimientos autobiográficos precisos, sintetiza en alguna medida uno de los slogans arquetípicos de la burguesía: el éxito corona el esfuerzo individual. Camus era hijo de un peón tonelero, Lucien Camus, empleado en una bodega de Mondovi, cerca de la ciudad de Constantina, y de Catalina Sintés, sirvienta a domicilio, de origen español y analfabeta. Cuando Albert cumple un año de vida, en 1914, su padre muere en el frente del Marne y el sostenimiento de la casa queda en manos de su madre. Son años duros, en los que la pobreza linda casi con la miseria. Hay en aquella familia un tío paralítico, dos niños y una abuela autoritaria, cinco personas, con la madre, obligadas a convivir en dos habitaciones chicas y no demasiado ventiladas. ¿Dónde encontrar, pues, el dudoso elemento de la alegría, la vena luminosa que confiere al chico sensible, que es Camus, una infancia "en la proximidad de los dioses"? La respuesta está en la naturaleza indiferente, en el mar, en el sol, cuna de un sentimiento cuya vitalidad conformará una estética.

Pero, antes de abordar las claves del pensamiento camusiano, es necesario detallar un poco más la evolución del hombre. Cuando Camus deja la infancia, pasa a vivir con el tío Acault, hermano de su padre, carnicero de tradición anarquista, lector de Voltaire y, con mucho, el peligroso intelectual de la familia. Como señala uno de sus últimos críticos, el irlandés Conor C. O'Brien, Camus entra en contacto con la literatura gracias a su tío, apóstata a los ojos coléricos de una especie de patriarca del clan, el más viejo de los Camus, tío abuelo del escritor, quien juraba que si alguien intentaba meterle al chico ideas librescas en la cabeza, moriría quemado por su fusil. En este medio adverso, el muchacho inteligente es amparado por su madre y por su tío, y es la escuela francesa, tan rigurosa en ultramar como en París, la que escoge a esa aguja en medio de un pajar.

A los trece años, Camus comparte su afición por la natación y el fútbol con las novelas de Gide, de Malraux y de Dostoievsky. ¿Es un chico de la, calle, integra patotas de barrio? Nada se sabe al respecto, a excepción de que es un muy buen alumno y que ingresa a la escuela secundaria a pesar de su furibundo abuelo. Más tarde, para seguir los estudios de filosofía en la Universidad de Argel, deberá recurrir a la venta de repuestos de automóviles y al empleo burocrático en un despacho de la Aduana. Para colmo de males, la tuberculosis lo ataca en plena adolescencia, agregando nuevas dificultades a su camino. Camus es por entonces un muchacho activo: interpreta y traduce teatro y, en 1933, adhiere al movimiento antifascista Amsterdam-Pleyel, fundado por Henri Barbusse y Romain Rolland. De esa fecha, poco más o menos, data su compromiso con el Partido Comunista. Entre los 19 y los 20 años, intenta trabajar como periodista, profesión con la que, años después, llegará a París.

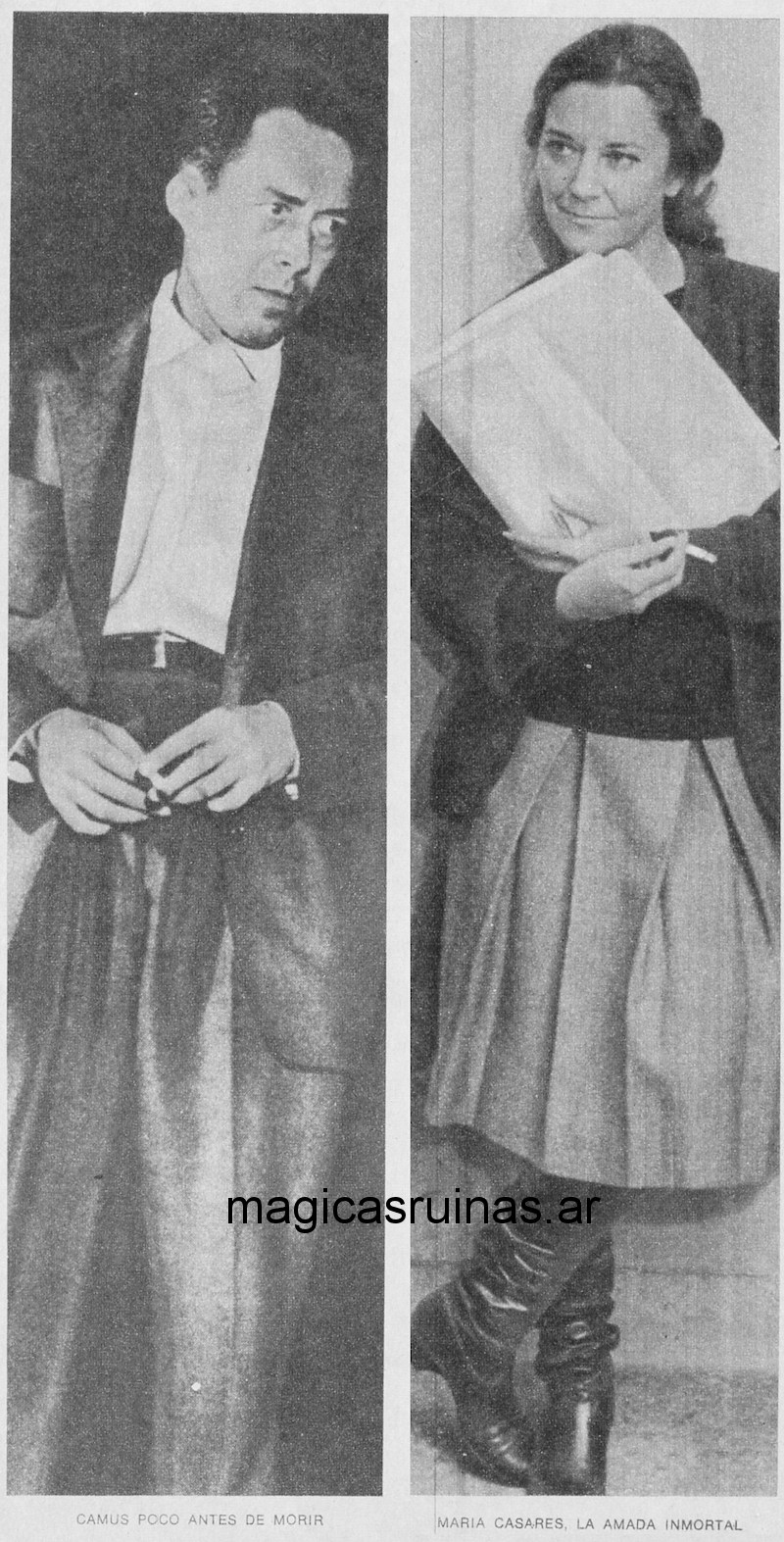

Su evolución personal, desde la pobreza hasta el Premio Nobel de Literatura, corresponde casi de un modo irreprochable a los designios de la administración colonial, en cuanto ésta pretendía formar conciencias que no plantearan una básica oposición a sus proyectos. En el marco de la sociedad de clases, la situación de los europeos pobres en Argelia no era mucho mejor que la de los árabes, aunque sí ligeramente mejor, y es esta fracción de ventaja la que interpone entre Camus y los trabajadores árabes una distancia poco menos que racista, Por la época en que Camus nació —1913—, Argelia era menos una media provincia francesa, como sostenía la metrópoli, que una colonia rudamente explotada. Los árabes, con ser mayoría, no contaban más que para ofrecer su mano de obra a un costo irrisorio, en tanto que los colonos —ejecutores del sometimiento directo— disponían de margen social como para soñar con Una Belle Epoque propia. Si bien es cierto que durante muchos años ningún argelino de origen francés pensó seriamente en la posibilidad de una guerra de liberación, conviene reproducir aquí el siguiente texto de Conor C. O'Brien tomado de su libro Camus, editado por Grijalbo en 1973: Un autor más moderado y más diversificador que Frantz Fanón, el judío tunecino Albert Memmi, dedica en El Colonizador, publicado en 1957, un capítulo especial al colonizador de izquierda, el colonizador contrario. Gran parte de lo que Memmi escribe puede aplicarse a la actitud de Camus, cuando la posibilidad de una Argelia, no francesa estaba en la mente de muy pocos. Pero, a pesar de ello, el tema central de Memmi —según él, los intelectuales de izquierda, incluso los comunistas, compartían de manera inconsciente las motivaciones de un colonialismo que conscientemente rechazaban— sigue teniendo enorme importancia: Camus era aún comunista (o al menos eso parece) cuando desarrolló su concepción de una cultura mediterránea, que en realidad servía para justificar la dominación francesa en Argelia. Y, sin embargo, Camus actuaba sin ninguna hipocresía, sin ninguna perversidad. Por el contrario, sus artículos juveniles en Misére en Kabylie 'muestran de qué modo insistía en que Francia se portara en Argelia conforme a sus promesas, y esta insistencia le vatio más de un problema'. Es precisamente esta insistencia aludida por O'Brien la que termina por arrojarlo de Argelia cuando, en 1939, un militar del protectorado le sugiere la conveniencia de un alejamiento temporal. El joven periodista denunciaba. los miserables salarios que percibían los árabes y ponía de relieve el catastrófico estado sanitario de la comunidad. Camus viajó a París por primera vez en 1939. En la valija, envuelto entre la ropa, llevaba el manuscrito ya corregido de El extranjero, pero el libro sólo aparecería en 1942. Detrás quedaban Calígula, primera obra teatral del período maduro, y la copia mecanografiada de La muerte feliz. Desde 1940 y hasta fines del año siguiente, se dedicó a elaborar El mito de Sísifo. Cuando Gallimard edita por fin El extranjero, la breve novela es saludada calurosamente por la crítica en general y por la vanguardia existencialista en particular: son los años de la amistad y el compañerismo; Sartre lleva a Camus del brazo de reunión en reunión como si se tratara de una prenda propia; su fino instinto acaba de descubrir un talento. Simone de Beauvoir, Charles Dullin, Merleau-Ponty, María Casares y Gérard Philipe integran el círculo de los íntimos. Camus es el editorialista de Combat, un periódico clandestino que alcanza su apogeo en el momento de la liberación, para decaer poco después. Un día, en una fiesta de amigos, Camus baila con una mujer; todos se miran sorprendidos: ¿cómo es eso, se preguntan, así que también es alegre?

En

el tenso arco que cubre 20 años de vida pública, de 1940 a 1960,

de ese grupo sólo permanecerán fieles Gérard Philipe y María

Casares. Las dificultades con Sartre, una personalidad intelectual

típicamente opuesta a la suya, irán creciendo paulatinamente en un

proceso de desgaste que hará decir al autor de La náusea: "Nuestra

amistad no ha sido fácil, pero la echaré de menos. Si la rompe

usted hoy (el tratamiento de usted es deliberado), será porque

estaba destinada a romperse. Nos acercaban muchas cosas, pocas nos

separaban. Pero aun ese poco: fue demasiado ya que también la

amistad tiende al totalitarismo: hay que optar entre el acuerdo en

todo o el distanciamiento" (Respuesta a Albert Camus, Les Temps

Modernes, núm. 82, agosto de 1952). Lo curioso de estas líneas

iniciales es que serían fácilmente atribuibles a Camus, por cuanto

nadie como él podría tener de la amistad criterio semejante. Tal

vez por eso la astucia, de Sartre atacó precisamente ese punto, Morvan Lebesque, su biógrafo para la

colección Ecrivains de Toujours (Editions du Seuil, París, 1970),

cita que las diez palabras preferidas de Albert Camus eran las

siguientes: mundo, dolor, tierra, madre, hombres, desierto, honor,

miseria, verano, mar. Estos diez sustantivos genéticos, viejos

como la historia pero ligados esencialmente al panteísmo

occidental, desnudan hasta las raíces las trágicas contradicciones

de su carácter. Y es en el espíritu de esa elección donde hay que

buscar las claves de su pensamiento y de su obra.

En

el tenso arco que cubre 20 años de vida pública, de 1940 a 1960,

de ese grupo sólo permanecerán fieles Gérard Philipe y María

Casares. Las dificultades con Sartre, una personalidad intelectual

típicamente opuesta a la suya, irán creciendo paulatinamente en un

proceso de desgaste que hará decir al autor de La náusea: "Nuestra

amistad no ha sido fácil, pero la echaré de menos. Si la rompe

usted hoy (el tratamiento de usted es deliberado), será porque

estaba destinada a romperse. Nos acercaban muchas cosas, pocas nos

separaban. Pero aun ese poco: fue demasiado ya que también la

amistad tiende al totalitarismo: hay que optar entre el acuerdo en

todo o el distanciamiento" (Respuesta a Albert Camus, Les Temps

Modernes, núm. 82, agosto de 1952). Lo curioso de estas líneas

iniciales es que serían fácilmente atribuibles a Camus, por cuanto

nadie como él podría tener de la amistad criterio semejante. Tal

vez por eso la astucia, de Sartre atacó precisamente ese punto, Morvan Lebesque, su biógrafo para la

colección Ecrivains de Toujours (Editions du Seuil, París, 1970),

cita que las diez palabras preferidas de Albert Camus eran las

siguientes: mundo, dolor, tierra, madre, hombres, desierto, honor,

miseria, verano, mar. Estos diez sustantivos genéticos, viejos

como la historia pero ligados esencialmente al panteísmo

occidental, desnudan hasta las raíces las trágicas contradicciones

de su carácter. Y es en el espíritu de esa elección donde hay que

buscar las claves de su pensamiento y de su obra.Admirador de Nietzsche, Camus restituye algunos aspectos de la tragedia en la novela y en el teatro; el sentimiento heroico del rebelde solitario no es el menor de ellos; la supeditación de la Historia al presente es, sin duda, su mayor aporte. Formado, como se dijo, en la pobreza pero en un marco físico que compensaba a su espíritu sensible de las miserias de la realidad, Camus asumió su naturaleza mediterránea y latina siguiendo también en ello la preferencia meridional de Nietzsche. En ese sentido, los retiros de Tipasa y Orán, en Argelia, cegados por la luz del verano, equivalen a las cumbres de Alta Engadina, atalaya desde la cual Nietzsche gustaba lanzar sus anatemas.

Esta difícil y apasionada conciencia estética, asistemática por principio y ligada a los inmediatos estímulos de la sensualidad, lo impulsa a soñar con una comunidad mediterránea integrada por los tres elementos raciales prioritarios de la cuenca: griegos, árabes y latinos. No es más que un delirio adolescente en procura de la interacción feliz de espíritus vecinos cuya afinidad, sin embargo, no estaba asegurada por condicionamientos tan dudosos como pueden serlo la similitud de idiomas y el común entorno geográfico. Curiosamente, este delirio no cejará en la edad madura, pero entonces el peso de su afecto se inclinará por Europa. Así, su proyecto de mediterranización es helénico antes que africano,, metafísico antes que histórico.

Heredero de la filosofía racionalista de los tres últimos siglos es, ideológicamente, un mediador angustiado. Naturalmente, la búsqueda de la medida no corroe las razones vigorosas de los verdaderos intereses que enfrentan a los hombres, y Camus, entendiéndolo, prefiere ubicarse por encima de ellos. Es difícil creer que haya ignorado de veras tales intereses, pero al rehusarse a entender las motivaciones de la lucha no hizo sino consentir a las razones del opresor. En una sociedad basada en la injusticia, restablecer el equilibrio —o intentarlo— significa la mayor parte de las veces reivindicar la inmovilidad, santificar el statu quo. De todos modos, Camus artista ve en el espíritu de medida el límite más allá del cual toda empresa se aniquila en la contradicción; su pensamiento concibe el esfuerzo patético de ahondar las tareas del hombre en ese límite, presente activo, único teatro dé todo conflicto, arrebatándole así al futuro su calidad redentora. Y esta posición enderezada hacia el elogio de la mesura —no seguramente en el sentido mediocre que le adjudica la crítica más opuesta—, lo hace declararse testigo de la carne y no de la ley, defensor del hombre frente a la desmesura de la ilusión revolucionaria que, para asegurar un porvenir de bondad, no duda en instalar un presente de terror. "Todo artista —asegura— vive para defender al hombre", y esta arrogancia, por su generosa desproporción, vuelve a acercarlo a Nietzsche. A lo sumo todo artista en toda época ha defendido una cierta idea del hombre y una cierta idea de la libertad y, en muchos casos, tan sólo una ideología encubierta bajo la magnanimidad del acto creador.

Es

cierto, como dice Robert de Luppé, uno de sus comentaristas, que a

partir de El mito de Sisifo Camus defendió cada vez más la

conciencia en y por su obra. Pero en todo los casos, esa

conciencia deja intactas las complejas estructuras del mundo. La

inversión de la fórmula cartesiana: "Soy libre porque sé que soy

mortal", primer postulado del absurdo y punto de arranque de la

rebeldía, marca esa posición metafísica. Para Camus, la rebeldía

no crea la conciencia, ya que el valor precede a la acción: "Hay

una naturaleza humana —sostiene—contrariamente a los postulados de

la filosofía contemporánea (léase existencialista)". Y este valor

que precede a toda acción contradice el enfoque histórico, en el

que el valor se conquista. Camus se niega a aceptar que el valor

se crea y se hace a sí mismo durante la práctica de la acción. Por

eso, a su juicio, la violencia política debe conservar su carácter

provisional de excepción y permanecer ligada a una responsabilidad

personal de riesgo inmediato. Es decir, que obedecerá no a una

razón de Estado sino a los valores humanos y a las instituciones

en que se manifiesta. No aclara, desde luego, si ese Estado es

generador de violencia, del mismo modo que no hurga en los motivos

revolucionarios de las clases sometidas. Prácticamente remite todo

accionar político a una primigenia cuestión de honor o deshonor:

"Una revolución que se aparta del honor —ha dicho— traiciona sus

orígenes que pertenecen al reino del honor".

Es

cierto, como dice Robert de Luppé, uno de sus comentaristas, que a

partir de El mito de Sisifo Camus defendió cada vez más la

conciencia en y por su obra. Pero en todo los casos, esa

conciencia deja intactas las complejas estructuras del mundo. La

inversión de la fórmula cartesiana: "Soy libre porque sé que soy

mortal", primer postulado del absurdo y punto de arranque de la

rebeldía, marca esa posición metafísica. Para Camus, la rebeldía

no crea la conciencia, ya que el valor precede a la acción: "Hay

una naturaleza humana —sostiene—contrariamente a los postulados de

la filosofía contemporánea (léase existencialista)". Y este valor

que precede a toda acción contradice el enfoque histórico, en el

que el valor se conquista. Camus se niega a aceptar que el valor

se crea y se hace a sí mismo durante la práctica de la acción. Por

eso, a su juicio, la violencia política debe conservar su carácter

provisional de excepción y permanecer ligada a una responsabilidad

personal de riesgo inmediato. Es decir, que obedecerá no a una

razón de Estado sino a los valores humanos y a las instituciones

en que se manifiesta. No aclara, desde luego, si ese Estado es

generador de violencia, del mismo modo que no hurga en los motivos

revolucionarios de las clases sometidas. Prácticamente remite todo

accionar político a una primigenia cuestión de honor o deshonor:

"Una revolución que se aparta del honor —ha dicho— traiciona sus

orígenes que pertenecen al reino del honor".Digamos, por último, que había en él un estoico en proceso de desgarramiento, además de un escéptico sin espíritu de farsa. El aire grave y una cierta solemnidad en la mirada que reconoce el dolor como orden injusto del mundo, lo aproximan al primer tipo psicológico. La rebelión y la demanda de justicia lo alejan. Luego, si el nihilismo básico —aunque no concluyen-te— que plantea su hipótesis del absurdo y esa suerte de ateísmo heroico no proclamado lo emparientan con el escéptico, la falta de humor negro termina también por distanciarlo de esa categoría. El humor negro de los escépticos —de un Samuel Beckett, por ejemplo-— no se detiene a tomar en cuenta los basamentos de la ilusión; la causticidad desmonta los mecanismos opresivos que sustentan esa misma situación de privilegio —la ilusión— y desnuda al sistema por sus costados grotescos. Y, en todo caso, la salida esperanzada está fuera del texto y no dentro. Pero volviendo a Camus, la manifestación de la ilusión revela que, a pesar de estar vinculada con el acto, es decir, con el presente, su naturaleza es la del sueño, porque se ilusiona con el advenimiento de la justicia sin admitir que para que ello ocurra su propia clase debería sucumbir.

Su sueño es el tema del sol, del mar, las pautas doradas de un exilio que su elección volvió trágico dando lugar, al mismo tiempo, a una de las obras literarias más bellas y auténticas del siglo. Porque, sin duda, la fuerza de un verdadero artista —su talento creador— no reside únicamente en su mayor o menor lucidez para comprender la realidad, sino en su mayor o menor vitalidad para expresar el contenido conflictivo y el ritmo de esa realidad. Si bien la rebeldía y el absurdo no son asuntos originales ni desde el punto de vista filosófico ni desde el artístico, es necesario admitir la presencia de un modo original de proponerlos. El hecho de que esta propuesta apareciera ante su generación como una corriente vitalizadora, por lo que ella aportaba de libertad reconocida como tal en la ausencia de trascendentalismos, explica en parte el éxito de Camus: en adelante los desesperados no necesitarían encubrirse con prejuicios voluntaristas que supeditaban el presente a la consecución de un futuro como finalidad. Donde Pascal —ese portentoso antecedente del absurdo y del situacionalismo— ponía a Dios, Camus introducía la asunción gozosa del instante: vivir sólo puede significar vivir hoy, no exactamente de un modo epicúreo sino en la justa medida de las posibilidades del hombre, aceptando la muerte como la más perfecta consagración de la lucidez. En una época que niega la tragedia personal, el rescate de la individuación como principio y fin de lo colectivo volvía a poner el acento en el hombre como lo había hecho el idealismo, pero con la diferencia de que Camus rodeaba a este hombre de poderosas razones carnales. Tal vez toda la seducción de su teatro y de su narrativa consista en la felicidad secreta y en el asentimiento obstinado que subyace al clima extraño, de áspera sensualidad que aparece como la característica más visible de la obra. Su seducción, claro está, pero también su verdad.

Revista Panorama

3/1/74

|

|

|

|