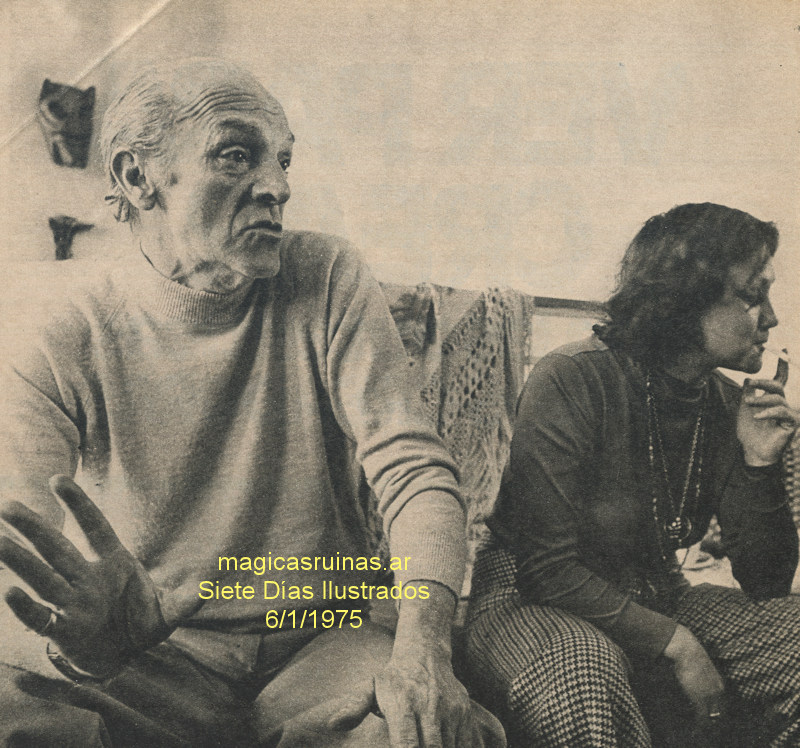

Está catalogado como uno de los más talentosos intérpretes argentinos. Ante el grabador de la redactora Amelia Figueiredo se mostró como realmente es: culto, seguro de sí mismo y contó con gracia y sin tapujos anécdotas que lo califican. Después se dejó fotografiar al lado de su esposa, leyó el texto y lo firmó

Generalmente, cuando alguien se acerca a un actor y le pide que le cuente su vida, sin duda está esperando escuchar una larga lista de sinsabores. Mi caso no es de ésos. Yo nunca pasé miseria —como muchos colegas—, ni protagonicé el eterno papel de postergado hasta que de repente se produce una buena racha. Nada que ver. A mí, por supuesto, me costó ir haciendo trabajos y conseguir un sitio, no digo de privilegio, pero sí un lugar en esta profesión y mantenerme. Quizás sea esto lo más difícil, mantenerse. Pero hasta ahora, por fortuna, he podido hacerlo.

Claro que hay que tener en cuenta factores que poco tienen que ver con las condiciones de uno como actor. En los casi cuarenta años que llevo en el teatro siempre mantuve una línea de conducta y una disciplina profesional, que se compagina mejor con mi forma de ser como persona, que con mis aptitudes de mediocre o buen actor, según quiera considerarme el que me conozca.

LAS CARTAS DE MICHEL

Posiblemente, a esta altura, los lectores se estarán preguntando quién soy. Mi nombre es Miguel Ligero, el mismo de mi padre. No voy a contarles qué día ni en qué año nací porque me parece espantoso calcular la vida como si se tratara de las horas que uno debe cumplir en la oficina, Sí es imprescindible confesar una edad, les diré que tengo entre 45 y 50 años: un dato difícilmente creíble para algunos. Incluso yo no lo creo pero puede ser que sea verdad.

A pesar de que hasta la adolescencia no tuve nada que ver con el teatro, yo soy hijo de una gira teatral. En efecto: mis padres eran actores en una compañía de zarzuelas que llegó a la Argentina y a fuerza de hacer temporadas en la capital y en provincias se quedaron definitivamente en el país. Bueno, eso por lo menos es lo que ocurrió con mi madre. Mi padre, al poco tiempo de nacer yo, en la ciudad de Rosario, regresó a España para nunca más volver.

Yo me crié como el único varón de una casa en la que vivían —sólo para mí— una madre, una abuela, una tía y una bisabuela. Casi no recuerdo datos de mi infancia. Sé que fui un chico muy mimado y también muy solitario. A veces me asombro de haber resultado un hombre medianamente normal con semejante crianza. Quizás no pueda hablar mucho de esos años porque —más allá de la anécdota de ser el rey de la casa— las cosas se desarrollaban con absoluta y aburrida normalidad. La única diferencia con otros chicos quizá resida en que nunca fui afecto al sol, la calle, la pelota. Si ése es un defecto, creo que los años no me han cambiado.

En cierta medida, conservo muchas cosas de aquel niño. Una de ellas: mi indeclinable admiración por las mujeres. Recuerdo que a los 12 ó 13 años estaba perdido por la piba más linda de la cuadra, pero a ella la perseguía el malo del barrio. Por supuesto, el villano de la historia me llevaba dos cabezas, unos cuantos kilos y un enorme poder en sus puños. Pese a los cuidados de mi mamá, mis tías y mis abuelas no me amilané para nada el día en que aquel chico me enfrentó por causa de la vecina. Claro que —en esto reconozco que no he cambiado— en vez de ir al terreno de ese peso pesado utilicé la fuerza de mi calma. Cada vez que el otro me pegaba un cachetazo, yo lo insultaba. Así hasta que se cansó. Por supuesto, a mí me quedó la cara ardiendo por los golpes, pero el matoncito terminó por irse, completamente confundido, y nunca más nos molestó.

La vida me enseñó que en aquella oportunidad obré con inteligencia. Usé sólo las armas que resultaban eficaces. De lo contrario, si hubiera aceptado la pelea franca, hubiera terminado en el hospital y sin el respeto que después me tuvo ese ocasional enemigo. He aprendido que la calma, cuando uno no está bien dotado físicamente, puede derrotar al más fuerte, que lo es sólo en apariencia. Para algunos, esta actitud puede parecer cínica, demasiado racional. Sin embargo, yo la considero una virtud. A punto tal que aún hoy sigo con el mismo método; me ha resultado tan eficaz, que mi mujer no me ha podido vencer en ninguna discusión. En vez de tirar los platos al suelo, me calmo hasta que deja de rezongar y después hablamos. Norma —así se llama ella— dice que en realidad no rompo los platos porque llevo muy adentro el espíritu ahorrativo de los catalanes. Lo tomo como chiste, pero no lo acepto.

Los recuerdos más gratos de mi infancia y de mi adolescencia habitan los senderos de la plaza del Congreso. Yo vivía en un viejo edificio de departamentos de una sola planta, con un largo pasillo. En esa casa también habitaron Héctor Coire, Ignacio Corsini y su hijo, que hoy es médico. Como era una zona céntrica, tenía, en verdad, muy pocas oportunidades de entregarme a los juegos habituales de los chicos de barrio. Entonces me dedicaba a dar vueltas por la plaza, conversando con mis compañeros.

Esa costumbre peripatética la compartía con dos entrañables amigos: Carlos Fioriti, que después también se dedicó al teatro como yo y Armando Vivante, que ahora es arqueólogo y ocupó el cargo de decano de la facultad. Durante nuestro cotidiano paseo por la plaza yo les contaba historias que iba improvisando; eran tan fantásticas y exuberantes que no se terminaban con la recorrida sino que continuaban al día siguiente. Era una especie ,de teleteatro ambulante el que yo ejercitaba con mi selecto, fiel auditorio. Además, en los veranos se unía a la barra el ahora escritor Carlos Mastrángelo, que vivía y lo sigue haciendo en Río Cuarto, provincia de Córdoba. Me divierte pensar en esos cuatro adolescentes que se enfrascaban en largas y sesudas discusiones sobre los temas más variados. Claro, teníamos la prepotencia y la audacia de los jóvenes.

Sin embargo, a la distancia de los años recorridos, les tengo mucho respeto. Me intriga fundamentalmente saber cómo pensaban. Recuerdo que Armando y yo éramos tan disciplinados que cuando no nos poníamos de acuerdo en algún tema en discusión decidíamos darnos una nueva oportunidad de defender nuestras respectivas tesis. Entonces la controversia se resolvía por medio de cartas que cada uno redactaba en su casa, antes del encuentro del día. Lo insólito era que afrancesábamos nuestros nombres en el encabezamiento: yo lo llamaba a él Armand y él a mí Michel. Vaya uno a saber el motivo de semejante capricho; posiblemente esos jóvenes estaban atiborrados de Anatole France. Quizás eran demasiado introvertidos, hasta un poco pedantes diría yo. Sin embargo les envidio la insolente capacidad de gozar día a día sus lecturas. Una capacidad que he perdido, que dejó de interesarme, por lo menos en apariencia.

EL MURMULLO PRIMERO

A todo esto ya andaba por los 15 ó 16 años y no tenía decidido qué hacer con mi vida. Es decir, hasta ese momento tenía pensado escribir. Lo hacía constantemente. Sin embargo, no me vi con uñas para guitarrero, no tenía ganas de golpear las puertas de atareados editores que hicieran descansar mis manuscritos durante meses. Entonces le comuniqué a los míos que había decidido ser actor. Para mi familia fue una verdadera sorpresa porque —a pesar de que todos eran gente de teatro— yo siempre había visto los toros desde afuera y de repente, decidí ser torero.

Debo confesar que nunca recurrí a los oficios de un psicoanalista, pero estoy seguro de que muchos factores influyeron para que yo me sintiera tan alejado de las tablas y, al mismo tiempo, que decidiera mi vocación por el teatro de esa manera. Subconscientemente estaban en mí todos los tics, todos los elementos del oficio. Pero también pesaba, y mucho, el hecho de tener el mismo nombre de mi padre, un actor que había abandonado a mi madre consiguiendo que yo me criara sin su cariño, sin su guía. A veces me arrepentí de no haberme cambiado el nombre, porque uno termina por ser siempre "el hijo de fulano". El tiempo se encargó de gratificarme. Cuando salí en gira por primera vez, paradójicamente el destino fue España, lugar donde mi padre residía y donde era primera figura. Allí se producía tal confusión al ver mi nombre anunciado —muy abajo en la cartelera, es cierto— que los empresarios debieron aclarar: Miguel Ligero, hijo. Al cabo de los años, muchos años diría yo, viví con satisfacción que de hijo entre paréntesis, pasé a ser yo el importante. En efecto, hace pocos días me llegó la invitación de la Asociación de Actores a un homenaje; yo no recordaba haber actuado nunca como dirigente gremial y por eso no asistí. A los pocos días un compañero me hizo llegar un pergamino donde encabezaban: A Miguel Ligero, padre. ¿Qué tal?

Puesto en la necesidad de elegir, me decidí, como dije, por el oficio familiar. Entonces, un tío que era autor teatral, Narciso Muñiz, me hizo una carta de recomendación para don Domingo Sapelli. De inmediato este viejo actor —con su voz gruesa y su gesto paternal— me dijo: "Si querés aprender teatro, venite nomás a la compañía que algo te voy a tirar". Estuve con él dos o tres meses y al final de la temporada me regaló veinte pesos como premio. Pero claro, lo que hacía con él no era un trabajo sino el aprendizaje de un oficio.

Mis verdaderos comienzos como actor profesional fueron en la compañía de Luis Arata; yo siempre digo que allí tuve la oportunidad de hacer el "murmullo primero". Debuté en una obra de Vicente Martínez Cuitiño, en el Nacional. La escena trascurría en un cabaret; yo tenía que levantarme del foro —el fondo del escenario— acercarme al centro y decirle algunas palabras banales a Paulina Singerman. Ese movimiento y ese diálogo me costaron una barbaridad, me temblaban hasta los pelos. El miedo aún no se me pasó; sólo que ahora los treinta caballos que pongo en funcionamiento cuando trabajo los sé manejar.

Durante diez años formé parte de la compañía de Arata y junto conmigo se iniciaron Enzo Bellomo, Roberto Durán, Angélica López Gamio y también Inda Ledesma. Ellos habían egresado del conservatorio y hacían sus primeras armas en el teatro; yo era casi un veterano de la compañía. Lo cierto es que de pinche fui escalonando posiciones y llegó un momento en que se produjo un enfrentamiento entre don Luis y yo. Claro que, únicamente en el plano profesional, porque en lo humano siempre nos respetamos; aunque por mi modo de ser nunca desperté encono en nadie. Arata me quería como maestro y como compañero.

Mi vida en este oficio pasó sin sobresaltos. Eso ya lo dije. Afortunadamente, desde el comienzo, tuve la suerte de que mi trabajo fuera al mismo tiempo la escuela. En el treintitantos tuve la suerte de conocer a un gran actor —creo que insuficientemente reconocido— que fue mi gran maestro: don Enrique de Rosas. Hice con su compañía la última gira que lo llevó a Europa; a su lado, aparte de aprender teóricamente también lo hacía en la práctica, sobre el escenario. Nos ofrecía la oportunidad de realizar un repertorio universal: Shakespeare, Ben Johnson. Lamento que muchos hayan olvidado la importancia de este hombre en el teatro argentino ..., pero es un poco la ley de la vida: el actor teatral sólo perdura en la generación que le sigue, en sus recuerdos, en sus enseñanzas.

EL TALENTO DE UNOS POCOS

Paradójicamente, a pesar de que me llamo Ligero, mi carrera se desarrolló por carriles muy lentos. Pienso que aquel jovencito perdió un poco de tiempo y que no se atrevió a negarse a ciertas cosas que nunca debió hacer. Sin embargo, no puedo recriminarle que todo lo malo lo haya hecho para comprarse la casa, el coche, la quinta. No. Aquel principiante no se atrevió a elegir por cobardía, por no pasar hambre. Nunca para hacerse millonario. He visto a muchos de mis colegas que se fueron tentando, maleando por unos pesos más. Eso, para mí, es prostituirse, y a eso no estoy dispuesto.

Casi treinta años después de los comienzos de mi carrera me decidí a elegir. Había aprendido que todo sirve, hasta lo malo, y no podía desechar nada. Creo que ese momento en que resolví optar y seleccionar fue la primera vez en mi vida que perdí plata, incluso que pasé hambre, pero lo hice por mi gusto. Mantengo esa actitud desde el '60, por lo menos desde entonces rechazo todo lo que no me gusta, ya sea teatro o cine. Incluso desprecio algunas cosas de televisión, que es donde se gana mucha plata.

Curiosamente, mucha gente me recuerda como actor cómico, algunos hasta memoran mi breve —sólo un año— incursión en la revista. En realidad no están errados. Durante años formé parte de la compañía de Pablo Palitos haciendo giras. Esa experiencia fue para mi tan importante como para algunos de mis compañeros su paso por las escuelas stanislavskianas. Me atrevería a afirmar que aquello es, en definitiva, mucho más efectivo: muchas veces con el método de las motivaciones, los puentes y tutti gli fiochi el actor pierde conciencia de su relación con el texto. Recuerdo que en una oportunidad, mientras estábamos ensayando El círculo de tiza caucasiano, de Bertolt Brecht y Oscar Fessler —director de la puesta— le exigió a Onofre Lovero que recreara la historia de su personaje desde los lejanos días de su infancia. Lo triste era que el personaje sólo decía unas frases y no creo que hacer todo ese trabajo le sirviera mucho al actor. Pero, en fin, cada uno con su método.

No es que yo quiera ser irónico, ni irrespetuoso, con lo que conté de aquella puesta. Lo que pasa es que pienso que no existe el método capaz de hacer que un actor dé más o menos de sí si no tiene dentro la sal, el orégano y la pimienta suficientes como para condimentar las palabras que le sirve el autor. En ese sentido —es decir, como actor— creo que soy uno de los pocos elegidos. Sí, aunque parezca vanidad, es e| único gran defecto que me reconozco. Seré más explícito: frente a un texto, no todos los actores son capaces de colaborar con un autor, de crear en su propio lenguaje. Yo puedo hacerlo.

Entiéndase que lo mío no es la común morcilla de los cómicos, no. Yo he colaborado hasta con Brecht y me salió tan redondo que todo el mundo se fue convencido de que el autor de las frases que yo agregué era él. Estoy seguro de que hubiera estado muy conforme —Brecht, se entiende— si hubiera asistido a las representaciones.

Claro que esta actitud mía de colaborar con el autor tiene que ver con lo que se acostumbra a llamar talento y con las ganas personales de que las cosas no se mecanicen. No hay nada más triste que un actor que piensa en el bife y ensalada que lo esperan en la casa a la hora de salida. En ese sentido yo soy medio maldito, porque obligo a mis compañeros a estar pendientes de lo que digo y de lo que hago en cada representación. Pienso que esa forma es la única de enriquecer y mantener vivo un texto. Por lo menos, hasta ahora nadie se quejó de haberse aburrido trabajando a mi lado.

Fotos: Carlos Pesce

Revista Siete Días Ilustrados

06.01.1975

|

|

|

|