ASALTO AL TREN CORREO

A siete años de cometido, el célebre robo a un tren correo británico aún presenta aristas ignoradas para Scotland Yard. Las memorias de la esposa de uno de los cabecillas -cuyo primer capítulo SIETE DIAS publica con exclusividad- arrojan luz sobre ciertos pormenores del llamado “asalto del siglo”

Hace dos semanas, la prensa londinense —aun la más seria y mesurada— sorprendió a sus lectores estampando gruesos titulares de primera plana que volvían a poner de moda una historia criminal aparentemente concluida: la del asalto al tren correo; un robo (se lo llamó “el más grande del siglo”) que costó a la Corona algo más de dos millones y medio de libras esterlinas. Lo extraño del caso era que el proceso había sido archivado por Scotland Yard en noviembre de 1968, cuando el último gangster aún prófugo de la banda fue detenido en un modesto balneario situado a 200 kilómetros de Londres. Con todo, dos nuevos acontecimientos justificaban la reapertura de la historia: uno de ellos era la muerte de Thomas Butler, el pesquisa que durante cinco años persiguió y encarceló a los 15 hampones responsables del atraco. Butler murió sin enterarse del otro suceso que autorizaba a revisar nuevamente el caso: las memorias escritas y publicadas por Pat Wilson, esposa de uno de los jefes de la pandilla.

Las confesiones de Pat Wilson —que SIETE DIAS publica con carácter exclusivo— aportan una serie de nuevos elementos en torno del robo y demuestran que la policía inglesa jamás estuvo en posesión de todos los pormenores del atraco. Durante la investigación se habló permanentemente de un supuesto jefe supremo de la pandilla, pero Thomas Butler negó en forma insistente la existencia de ese mítico personaje, alegando que los únicos “cerebros" de la organización eran Bruce Reynolds y Charles F. Wilson: después de la captura de ambos, Scotland Yard decidió archivar el caso y Butler se acogió a los beneficios de una bien merecida jubilación. Sin embargo, todos reconocen, ahora, que el verdadero cabecilla de los malhechores nunca fue identificado y que aún goza de una segura libertad, escondido en algún lugar de Europa.

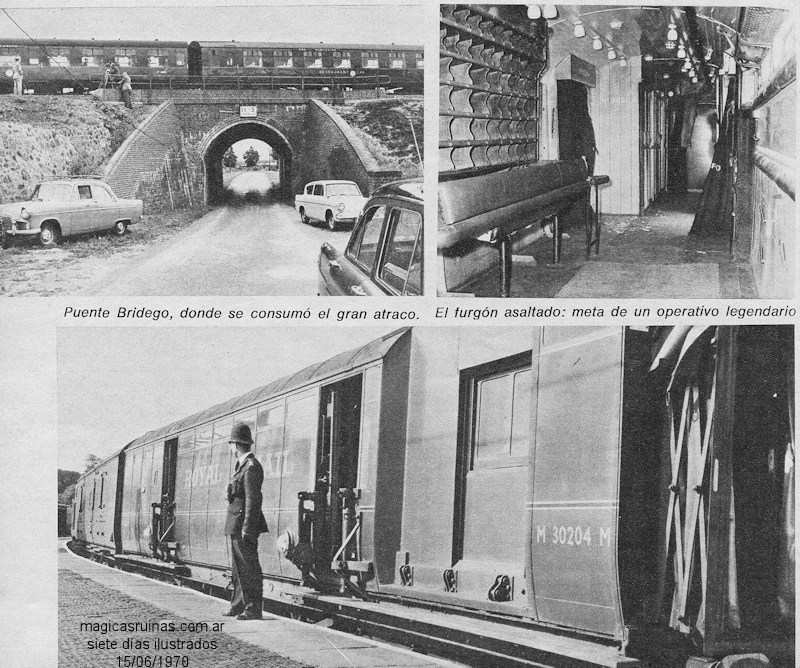

Quizá convenga echar un vistazo a los archivos policiales y a las crónicas de la época. El asalto se produjo el jueves 8 de agosto de 1963 en un paraje situado a 64 kilómetros al norte de Londres. En apenas un cuarto de hora, los ladrones recolectaron 2 millones 700 mil libras esterlinas. El convoy, del tipo 54-B (fantasma, es decir, cuyo recorrido y horario se mantienen secretos), trasportaba más de 100 sacas atiborradas de billetes de 1 y 5 libras esterlinas, la mayor parte de las cuales iba a ser destruida; una operación que el tesoro británico realiza diariamente reduciendo a cenizas unos 80 millones por jornada en sus hornos especiales de Debben.

Los técnicos de Scotland Yard estimaron —por ese entonces— que el volumen del dinero robado ocupaba un espacio de 10 metros cúbicos y pesaba algo más de 11 toneladas. Pero eso no era todo: la precisión con que actuaron los asaltantes emparentaba el robo del tren con dos atracos anteriores: uno de 62 mil libras efectuado en 1962 y otro de un cuarto de millón en lingotes de oro semanas antes del asalto al expreso. La policía sospechó que estos robos estaban conectados entre sí y eran obra de la misma banda.

El martes 13 de agosto de 1963, Butler —encargado de la pesquisa— allanó el aguantadero usado por la pandilla después del asalto. El sitio —una granja de ladrillos rojos, llamada Leathersale— había servido para repartir el botín y como punto de desconcentración, según informó la policía.

A partir de ese momento la investigación se simplificó: en la granja, los técnicos de Scotland Yard encontraron numerosas huellas digitales que permitieron identificar a muchos de los atracadores. Una circunstancia inexplicable si se piensa en el perfecto e inteligente mecanismo montado por los bandidos. A los pocos días, en Lonsdale Park —una mañana en que la niebla volvía invisibles a los transeúntes londinenses— Butler se tiroteó con John Cowdrey (el paraguas del policía fue perforado por un balazo) y el primero de los bandidos cayó apresado. Durante cinco años, el detective Butler deambuló de un punto a otro del planeta en la más encarnizada persecución policíaca de que se tenga memoria. Charles Wilson fue arrestado en Londres, pero consiguió fugar de la cárcel a los pocos meses para caer más tarde nuevamente bajo las garras de Butler, mientras intentaba pasar disimulado al Canadá. Reynolds fue atrapado por Butler en noviembre de 1968.

Dos lunares, sin embargo, tiznan la brillante faena policial de Butler: uno es la huida de Ronald Biggs (prófugo de la cárcel de Wardsworth, después de haber sido apresado y condenado a 30 años de prisión) y que aún no fue detenido nuevamente. Muchos suponen que fue él quien se encargó de alterar las señales luminosas que hicieron detener al convoy en el sitio elegido para el atraco, uno de los ítem más brillantes del operativo criminoso. La otra falla de Butler, según narra Pat Wilson, fue no haber descubierto que la afiatada maquinaria del asalto había sido montada por un criminal experto y endiabladamente hábil para guardar el incógnito: un personaje que responde al apelativo de Frenchy y que — desde hace dos semanas— se ha convertido en la pesadilla de Scotland Yard. Algo que se explica fácilmente si se tiene en cuenta que de los 2 millones y medio birlados por los asaltantes sólo se ha rescatado un poco más de 500 libras esterlinas. Lo que sigue es el relato de Pat Wilson.

Durante cinco años, desde que mi marido y algunos de sus amigos robaron dos millones y medio de libras esterlinas en el asalto al tren correo, he tenido que guardar secretos al por mayor. Tanto Scotland Yard como la Interpol fracasaron en sus intentos de extraerme uno solo de esos secretos. Pero ahora, por primera vez desde que me casé con Charlie —hace 13 años—, soy libre para decir lo que quiera. Libre para contar toda la increíble verdad acerca de mi vida con un maestro del crimen. Sin embargo, no se debe pensar que estoy cometiendo una infidencia, al contrario: el mismo Charlie me autorizó a revelar todos los secretos. De otra manera, mi boca hubiera permanecido cerrada para siempre.

Confesar cómo fue planeado el robo del tren en la sala de mi casa; cómo el botín fue repartido y contrabandeado al exterior; cómo una pandilla internacional liberó a mi marido de su celda ultrasegura de la prisión de Winson Green, en Birmingham, será un alivio a mi conciencia y un remedio para mis nervios destrozados, pues desde que tuve que guardar silencio un dolor de cabeza apenas soportable minó mi resistencia física y moral.

Relatar estos últimos años de mi vida, para alguien como yo —que no está acostumbrada a escribir— es algo bastante difícil: los pensamientos se atropellan y una está tentada a poner todo de golpe sobre el papel en blanco. Pienso, sin embargo, que debiera comenzar contando de qué manera fue planeado el robo, quiénes participaron en él y después confesar cómo Frenchy, el cerebro de la pandilla, organizó, para liberar a mi marido, una de las más audaces evasiones carcelarias de que se tenga memoria en Inglaterra. Pero antes quisiera añadir una cosa que me preocupa: en toda la historia del robo al tren hay encerrada otra historia —más pequeña, más

íntima— pero tan importante como los hechos no divulgados del asalto. Esa historia secreta es la de una gran amistad, profunda, inquebrantable, donde los protagonistas son Charles, Frenchy y Bruce Reynolds, el último de los bandidos capturados por la policía. Si no se tiene en cuenta este hecho singular, no muy frecuente en el mundo del hampa, es probable que no se entienda el resto de lo que voy a contar.

UN MAESTRO DEL CRIMEN

Charlie ya era un asaltante avezado mucho antes de que el robo del tren lo convirtiera en un personaje famoso en el mundo criminal. En 1962, para citar sólo algunos famosos antecedentes que precedieron al robo del tren, Charlie se encargó de asaltar el National Provincial Bank de Claphan, en Londres. Como en el caso del tren, este atraco fue planeado y ejecutado minuciosamente. Tan perfecto resultó todo que la policía —hasta hoy— jamás pudo probar que fueron Charles Wilson, Bruce Reynolds y Frenchy los autores del asalto, aunque —en verdad— Frenchy no participó directamente en el robo y sólo se limitó a calcular todos los detalles y los riesgos.

La operación imaginada por Charlie y sus amigos era tan sencilla que el mismo Tommy Butler, de Scotland Yard, no pudo menos que elogiar a los bandidos. Ocurrió así: un día de agosto, mientras se desarrollaba con toda normalidad el movimiento habitual del banco, tres hombres (Charlie, Bruce y un desconocido a quien nunca vi en mí vida) entraron corriendo en el hall central. En tanto que dos de ellos proferían fuertes alaridos y empujaban violentamente a la gente, Charlie saltó sobre el mostrador y se apoderó de una caja que contenía 9 mil libras esterlinas en billetes de 5. El cajero trató de detenerlo pero Charlie lo tumbó de un golpe aplicado con el mango de un hacha. Luego los tres escaparon en un automóvil que los esperaba con el motor en marcha: el asalto había durado exactamente 48 segundos, tal cual lo había calculado Frenchy, que al igual que Charlie era un maniático de la precisión. “Nunca en la vida dejes a nadie esperando —me decía a menudo Charlie—; no sólo es mala educación sino que demuestra desorden en uno mismo.”

La gente de la calle donde vivimos un tiempo, en Clapham, solía decir que, viendo pasar a Charlie, era posible saber qué hora del día era: a las cinco en punto de la mañana salía de casa; volvía a las 8.15; salía nuevamente a las 9.45 y regresaba a cenar a las 19.15. Durante tres años cumplió rigurosamente ese horario, sin atrasarse ni adelantarse más de un minuto en sus hábitos. Sin embargo, yo siempre supe que la mayor pasión de Charlie eran la excitación, el peligro y las grandes ganancias que produce el crimen.

Por eso no me sorprendí cuando, a principios de 1962, comencé a observar una intensificación en su continuo entrenamiento atlético.

—¿Piensas ir a las próximas olimpíadas? —le pregunté en broma, un día, mientras trajinaba con sus pesas y sus aparatos de gimnasia.

—No, solamente me mantengo en forma para mi trabajo —contestó.

Me hubiera reído muchísimo menos de su respuesta si hubiese sabido cuál era el trabajo que Charlie tenía en mente.

LA PRIMERA CONDENA

Después del asalto relámpago al banco, Charles decidió que debíamos tomar unas buenas vacaciones y nos llevó a mí y a las tres nenas a pasar una temporada a Jersey. Durante un mes estuvimos alojados en los mejores hoteles y gastamos el dinero a manos llenas. Cuando volvimos, le rogué que abandonara a sus amigos del hampa, pero él me contestó:

—Mis amigos son mis amigos, amor. No te metas con ellos, son buenos camaradas y no tienen nada que ver contigo.

Por supuesto, continuó trayendo a casa a esos hombres que me daban miedo. Es que yo no podía dejar de recordar el primer problema que tuvo Charlie con la policía. Ocurrió durante un fin, de semana en que yo había ido a pasar unos días a casa de mis padres. Charlie había usado nuestro departamento para ocultar el producto de un robo y la policía lo descubrió: tuvo que cumplir ocho meses, de una condena de un año, por recibir objetos robados. Nuestra segunda hija, Tracy, nació cinco semanas después de que él fuera encarcelado. Creo que fue en esa época cuando yo comencé a padecer un terrible insomnio que nunca me abandonó hasta ahora.

Otro eslabón en la cadena de acontecimientos que condujeron al robo del tren fue el fantástico atraco realizado en el aeropuerto de Londres: los bandidos —vestidos con trajes de gran gala y galera alta— se esfumaron con 62 mil libras esterlinas para el pago de los sueldos, en noviembre de 1962. Durante las semanas que precedieron a este asalto, nuestra casa se vio invadida, a intervalos regulares, por los amigos de Charlie y en especial por el enigmático Frenchy, de quien jamás supe el verdadero nombre. Viéndolo, se notaba en seguida que ese hombre era muy distinto de los demás camaradas de Charles. Tenía una voz sonora, distinguida y muy educada, con un leve acento francés. Lo único que conozco de él, aparte de su seudónimo, es que en 1939 trabajó activamente en la resistencia francesa, que es un gran aficionado a las carreras de caballos y que fue el organizador de la fuga de Charlie y de Ronald Biggs, íntimo amigo de Frenchy y que aún sigue en libertad.

El asalto al aeropuerto se hizo el 27 de noviembre de 1962: un grupo de hombres vestidos con trajes de etiqueta, con sombrero de copa y paraguas al brazo, atacaron a varios guardias y se alejaron en dos veloces automóviles antes de que nadie atinara a dar la alarma. Ni un solo penique del botín fue recuperado. Sir Michael Corkery, el fiscal que actuó en; la causa, describió el asalto diciendo que era una obra maestra de la planificación.

Cuando me reuní con Charlie en el Canadá, después de su evasión de Winson Green, él me contó cómo, junto con Frenchy y Bruce, había organizado el atraco.

—Sabes —me dijo—, todo tenía una explicación: los sombreros de copa estaban forrados de acero y los paraguas eran de hierro macizo. Lo único que no calculamos es que el banco se atrasaría en entregar el dinero y sólo remitió una parte de los sueldos. Si no hubiera sido por ese detalle nos habríamos alzado con 210 mil libras en lugar de las 62. De cualquier manera esa cifra alcanzó para financiar los gastos para el asalto al tren.

EL GRAN ROBO DEL SIGLO

Cada día que pasaba yo estaba más preocupada, siempre temía que algo le pasara a Charlie. La verdad es que no teníamos necesidad de dinero extra, ya que nuestros ingresos legales estaban un poco más arriba de las 4 mil libras anuales y con eso podíamos llevar una vida modesta y feliz. Yo había instalado un negocio de venta de frutas y verduras, y Charlie una oficina de apuestas mutuas, autorizada por el gobierno. Charles fue siempre un gran trabajador: se levantaba temprano para ir al mercado a comprar comida y gozaba de la confianza y el cariño de todos los vecinos. Quizá sea por eso que yo jamás entendí el mecanismo mental de Charlie, siempre ambicionando peligros y más dinero.

Una noche —mientras estábamos viendo televisión junto con las nenas— sonó el timbre de la puerta de calle: era Frenchy. Su visita pregonaba el robo del tren. Aunque no entendí mucho de la conversación que mantuvieron esa noche, pude comprender que Frenchy volvía del extranjero —probablemente de Italia, ya que había traído una botella de vino italiano, de esos que tienen el envase recubierto con paja— y que todos los planes estaban saliendo a la perfección. Según puedo conjeturar ahora, ya que nunca hablé con Charlie de esos detalles, el viaje de Frenchy había servido para tomar contacto con un grupo suizo que cambiaría los billetes una vez que las libras esterlinas estuvieran en Italia. Recuerdo que Frenchy, con toda claridad, pronunció, esa noche, varias veces el nombre Benito y el de la isla de Córcega, con lo cual supuse que algunos sectores de la mafia estaban al tanto de la operación que tramaban Frenchy y Charles.

A partir de esa noche y hasta una semana antes del asalto al tren, mi casa fue una guarida de ladrones. Tres veces al día venía Frenchy para charlar con mi marido y se reunían también con Bruce y con otra serie de individuos, la mayor parte de los cuales me eran desconocidos. Un día le rogué a Charlie que me contara lo que estaban planeando y lo amenacé con dejarlo si no obtenía una respuesta razonable. El se limitó a mirarme fijamente y me dijo:

—Espera un poco y ya lo sabrás, mi amor. Sé que tú nunca me defraudarás, pero lo que ignores no puede dañarte. Si este negocio resulta podré retirarme y el futuro de las nenas estará asegurado para siempre.

Por supuesto que tenía razón, yo no podía defraudarlo entonces y aún ahora estoy a su lado. Aunque su condena es larga, tengo confianza en el futuro. Poco a poco he aprendido a resignarme y espero que esta historia que estoy contando ayude a que la justicia sea más benévola con Charlie.

Por supuesto, no pretendo convertir el crimen de Charlie en una especie de hazaña, pero la forma en que lo planificaron marca toda una etapa en la historia del delito en Inglaterra. Frenchy y uno de sus amigos, un experto camarógrafo, fueron a la escena en que iba a tener lugar el atraco no menos de siete veces antes de que el robo se llevara a efecto. En cada una de esas visitas filmaban todos los detalles posibles en la zona del cruce y los alrededores del puente de Bridego, películas que después se pasaban en mi casa los días de reunión del grupo.

Durante el mes que precedió al robo del tren, Charlie prestó cada vez menos atención a nuestro negocio de venta de frutas. Y por primera vez en nuestra vida matrimonial empezó a quedarse fuera dos o tres noches a la semana. Después supe que todas esas salidas nocturnas se consumían en reiterados ensayos del golpe que pensaban dar. Entre diez y quince veces repitieron el simulacro hasta que todo salió perfecto. Charlie era muy exigente y no quería dejar nada librado al azar.

La noche anterior a la del robo Charlie no volvió a casa. No lo vi hasta el almuerzo del día siguiente, horas después que el tren había sido asaltado. Antes de que yo pudiera preguntarle algo me atajó:

—Me fui directamente a trabajar al mercado esta mañana a las cinco. Hay cincuenta personas que pueden atestiguar que yo estaba allí. Si alguien te pregunta algo tú debes decir que no sabes nada y que no conoces a nadie.

Entonces tuve la certeza de que eran ellos los autores del audaz robo. Aunque se han escrito miles de palabras acerca de cómo se efectuó el asalto, muy pocos conocen la historia verdadera. Con la autorización de Charles, contaré cómo se produjo el asalto.

No obstante el hecho de que más de 20 personas tomaron parte en el atraco en sí, su éxito dependió de la habilidad de solamente seis hombres: ellos eran los planificadores, el estado mayor de la operación. El Número Uno estaba a cargo de los vehículos, de su conducción y de su estado mecánico. El Número Dos era un experto en señalización ferroviaria. El Número Tres, cariñosamente apodado con el mote de Sansón, estaba encargado de la escuadra de acción y protección; un trabajo que requería no sólo fuerza física sino, además, la decisión suficiente como para no detenerse ante nada, salvo el asesinato. El Número Cuatro debía ocuparse de trasladar el dinero del vagón a los camiones en el menor tiempo posible. El Número Cinco estaba a cargo del complicado sistema de vigilancia, y él y sus hombres eran los únicos que no se acercaron al tren y los únicos, además, que llevaban armas de fuego. Finalmente, el Número Seis era el cerebro en persona: Frenchy, el comandante en jefe de un asalto que había sido organizado como si se tratara de una operación militar. Quizá sea por eso que Frenchy adoptó el traje de capitán del ejército; Charlie, el de sargento mayor, y Reynolds y Biggs, el de cabos; todos los demás iban vestidos de soldados rasos.

El principal contacto de Frenchy —el que dio la partida para que comenzara el asalto— era un hombre nacido en Aberdeen que vivía en Glasgow; misteriosamente ese individuo murió algunas semanas después del atraco y la policía jamás sospechó su participación en el robo. Cuando a las 18.50 del 7 de agosto de 1963 el tren salió de Escocia, el hombre corrió a un teléfono público y dijo la frase, convenida: “voy a salir con permiso”. Poco después, en el lugar elegido para el asalto, dos hombres treparon al tablero de señales de la línea principal y colocaron un guante color café sobre la luz verde ocultándola por completo. Con cuatro baterías unidas hicieron contacto en la bombita de la luz roja y la encendieron para detener al tren. A la mañana del 8 de agosto el conductor Jack Mills, de 58 años, vio la luz roja y detuvo la marcha del convoy. Tres hombres subieron entonces a la cabina de la locomotora y golpearon a Milis, obligándolo a llevar los dos vagones con el dinero hasta el puente de Bridego, en tanto que ya se habían desenganchado los restantes coches, con lo cual el tren quedó cortado en dos. Entonces entró en función el grupo de Sansón: sus hombres forzaron el paso hacia el sitio en que estaba el botín y redujeron a los cuatro empleados del furgón postal a fuerza de golpes. Después se procedió a trasportar los sacos con el dinero hasta los camiones, que se alejaron, una vez llenos, por un camino lateral. Cuando la operación quedó terminada, se ordenó al maquinista Milis y al fogonero Whitby, que se unieran al grupo de funcionarios del correo que estaban echados en el suelo, tras lo cual los bandidos desaparecieron sin dejar ninguna huella ni marca. Detener el tren, forzar la puerta de los vagones, birlar el dinero y desaparecer en la noche les había insumido apenas 15 minutos. Pero prepararlo había ocupado el tiempo de por lo menos tres personas —Frenchy, Bruce y Charles— por espacio de algo más de un año.

La policía puso en marcha, inmediatamente, la más grande cacería humana jamás organizada en Gran Bretaña. Sin embargo, después de haber trascurrido siete años, Scotland Yard aún ignora la existencia del principal organizador del atraco y es probable que jamás conozca la verdadera identidad de Frenchy, pues ni Charles ni Bruce habrán de denunciarlo nunca.

Revista Siete Días Ilustrados

15.06.1970

A siete años de cometido, el célebre robo a un tren correo británico aún presenta aristas ignoradas para Scotland Yard. Las memorias de la esposa de uno de los cabecillas -cuyo primer capítulo SIETE DIAS publica con exclusividad- arrojan luz sobre ciertos pormenores del llamado “asalto del siglo”

Hace dos semanas, la prensa londinense —aun la más seria y mesurada— sorprendió a sus lectores estampando gruesos titulares de primera plana que volvían a poner de moda una historia criminal aparentemente concluida: la del asalto al tren correo; un robo (se lo llamó “el más grande del siglo”) que costó a la Corona algo más de dos millones y medio de libras esterlinas. Lo extraño del caso era que el proceso había sido archivado por Scotland Yard en noviembre de 1968, cuando el último gangster aún prófugo de la banda fue detenido en un modesto balneario situado a 200 kilómetros de Londres. Con todo, dos nuevos acontecimientos justificaban la reapertura de la historia: uno de ellos era la muerte de Thomas Butler, el pesquisa que durante cinco años persiguió y encarceló a los 15 hampones responsables del atraco. Butler murió sin enterarse del otro suceso que autorizaba a revisar nuevamente el caso: las memorias escritas y publicadas por Pat Wilson, esposa de uno de los jefes de la pandilla.

Las confesiones de Pat Wilson —que SIETE DIAS publica con carácter exclusivo— aportan una serie de nuevos elementos en torno del robo y demuestran que la policía inglesa jamás estuvo en posesión de todos los pormenores del atraco. Durante la investigación se habló permanentemente de un supuesto jefe supremo de la pandilla, pero Thomas Butler negó en forma insistente la existencia de ese mítico personaje, alegando que los únicos “cerebros" de la organización eran Bruce Reynolds y Charles F. Wilson: después de la captura de ambos, Scotland Yard decidió archivar el caso y Butler se acogió a los beneficios de una bien merecida jubilación. Sin embargo, todos reconocen, ahora, que el verdadero cabecilla de los malhechores nunca fue identificado y que aún goza de una segura libertad, escondido en algún lugar de Europa.

Quizá convenga echar un vistazo a los archivos policiales y a las crónicas de la época. El asalto se produjo el jueves 8 de agosto de 1963 en un paraje situado a 64 kilómetros al norte de Londres. En apenas un cuarto de hora, los ladrones recolectaron 2 millones 700 mil libras esterlinas. El convoy, del tipo 54-B (fantasma, es decir, cuyo recorrido y horario se mantienen secretos), trasportaba más de 100 sacas atiborradas de billetes de 1 y 5 libras esterlinas, la mayor parte de las cuales iba a ser destruida; una operación que el tesoro británico realiza diariamente reduciendo a cenizas unos 80 millones por jornada en sus hornos especiales de Debben.

Los técnicos de Scotland Yard estimaron —por ese entonces— que el volumen del dinero robado ocupaba un espacio de 10 metros cúbicos y pesaba algo más de 11 toneladas. Pero eso no era todo: la precisión con que actuaron los asaltantes emparentaba el robo del tren con dos atracos anteriores: uno de 62 mil libras efectuado en 1962 y otro de un cuarto de millón en lingotes de oro semanas antes del asalto al expreso. La policía sospechó que estos robos estaban conectados entre sí y eran obra de la misma banda.

El martes 13 de agosto de 1963, Butler —encargado de la pesquisa— allanó el aguantadero usado por la pandilla después del asalto. El sitio —una granja de ladrillos rojos, llamada Leathersale— había servido para repartir el botín y como punto de desconcentración, según informó la policía.

A partir de ese momento la investigación se simplificó: en la granja, los técnicos de Scotland Yard encontraron numerosas huellas digitales que permitieron identificar a muchos de los atracadores. Una circunstancia inexplicable si se piensa en el perfecto e inteligente mecanismo montado por los bandidos. A los pocos días, en Lonsdale Park —una mañana en que la niebla volvía invisibles a los transeúntes londinenses— Butler se tiroteó con John Cowdrey (el paraguas del policía fue perforado por un balazo) y el primero de los bandidos cayó apresado. Durante cinco años, el detective Butler deambuló de un punto a otro del planeta en la más encarnizada persecución policíaca de que se tenga memoria. Charles Wilson fue arrestado en Londres, pero consiguió fugar de la cárcel a los pocos meses para caer más tarde nuevamente bajo las garras de Butler, mientras intentaba pasar disimulado al Canadá. Reynolds fue atrapado por Butler en noviembre de 1968.

Dos lunares, sin embargo, tiznan la brillante faena policial de Butler: uno es la huida de Ronald Biggs (prófugo de la cárcel de Wardsworth, después de haber sido apresado y condenado a 30 años de prisión) y que aún no fue detenido nuevamente. Muchos suponen que fue él quien se encargó de alterar las señales luminosas que hicieron detener al convoy en el sitio elegido para el atraco, uno de los ítem más brillantes del operativo criminoso. La otra falla de Butler, según narra Pat Wilson, fue no haber descubierto que la afiatada maquinaria del asalto había sido montada por un criminal experto y endiabladamente hábil para guardar el incógnito: un personaje que responde al apelativo de Frenchy y que — desde hace dos semanas— se ha convertido en la pesadilla de Scotland Yard. Algo que se explica fácilmente si se tiene en cuenta que de los 2 millones y medio birlados por los asaltantes sólo se ha rescatado un poco más de 500 libras esterlinas. Lo que sigue es el relato de Pat Wilson.

Durante cinco años, desde que mi marido y algunos de sus amigos robaron dos millones y medio de libras esterlinas en el asalto al tren correo, he tenido que guardar secretos al por mayor. Tanto Scotland Yard como la Interpol fracasaron en sus intentos de extraerme uno solo de esos secretos. Pero ahora, por primera vez desde que me casé con Charlie —hace 13 años—, soy libre para decir lo que quiera. Libre para contar toda la increíble verdad acerca de mi vida con un maestro del crimen. Sin embargo, no se debe pensar que estoy cometiendo una infidencia, al contrario: el mismo Charlie me autorizó a revelar todos los secretos. De otra manera, mi boca hubiera permanecido cerrada para siempre.

Confesar cómo fue planeado el robo del tren en la sala de mi casa; cómo el botín fue repartido y contrabandeado al exterior; cómo una pandilla internacional liberó a mi marido de su celda ultrasegura de la prisión de Winson Green, en Birmingham, será un alivio a mi conciencia y un remedio para mis nervios destrozados, pues desde que tuve que guardar silencio un dolor de cabeza apenas soportable minó mi resistencia física y moral.

Relatar estos últimos años de mi vida, para alguien como yo —que no está acostumbrada a escribir— es algo bastante difícil: los pensamientos se atropellan y una está tentada a poner todo de golpe sobre el papel en blanco. Pienso, sin embargo, que debiera comenzar contando de qué manera fue planeado el robo, quiénes participaron en él y después confesar cómo Frenchy, el cerebro de la pandilla, organizó, para liberar a mi marido, una de las más audaces evasiones carcelarias de que se tenga memoria en Inglaterra. Pero antes quisiera añadir una cosa que me preocupa: en toda la historia del robo al tren hay encerrada otra historia —más pequeña, más

íntima— pero tan importante como los hechos no divulgados del asalto. Esa historia secreta es la de una gran amistad, profunda, inquebrantable, donde los protagonistas son Charles, Frenchy y Bruce Reynolds, el último de los bandidos capturados por la policía. Si no se tiene en cuenta este hecho singular, no muy frecuente en el mundo del hampa, es probable que no se entienda el resto de lo que voy a contar.

UN MAESTRO DEL CRIMEN

Charlie ya era un asaltante avezado mucho antes de que el robo del tren lo convirtiera en un personaje famoso en el mundo criminal. En 1962, para citar sólo algunos famosos antecedentes que precedieron al robo del tren, Charlie se encargó de asaltar el National Provincial Bank de Claphan, en Londres. Como en el caso del tren, este atraco fue planeado y ejecutado minuciosamente. Tan perfecto resultó todo que la policía —hasta hoy— jamás pudo probar que fueron Charles Wilson, Bruce Reynolds y Frenchy los autores del asalto, aunque —en verdad— Frenchy no participó directamente en el robo y sólo se limitó a calcular todos los detalles y los riesgos.

La operación imaginada por Charlie y sus amigos era tan sencilla que el mismo Tommy Butler, de Scotland Yard, no pudo menos que elogiar a los bandidos. Ocurrió así: un día de agosto, mientras se desarrollaba con toda normalidad el movimiento habitual del banco, tres hombres (Charlie, Bruce y un desconocido a quien nunca vi en mí vida) entraron corriendo en el hall central. En tanto que dos de ellos proferían fuertes alaridos y empujaban violentamente a la gente, Charlie saltó sobre el mostrador y se apoderó de una caja que contenía 9 mil libras esterlinas en billetes de 5. El cajero trató de detenerlo pero Charlie lo tumbó de un golpe aplicado con el mango de un hacha. Luego los tres escaparon en un automóvil que los esperaba con el motor en marcha: el asalto había durado exactamente 48 segundos, tal cual lo había calculado Frenchy, que al igual que Charlie era un maniático de la precisión. “Nunca en la vida dejes a nadie esperando —me decía a menudo Charlie—; no sólo es mala educación sino que demuestra desorden en uno mismo.”

La gente de la calle donde vivimos un tiempo, en Clapham, solía decir que, viendo pasar a Charlie, era posible saber qué hora del día era: a las cinco en punto de la mañana salía de casa; volvía a las 8.15; salía nuevamente a las 9.45 y regresaba a cenar a las 19.15. Durante tres años cumplió rigurosamente ese horario, sin atrasarse ni adelantarse más de un minuto en sus hábitos. Sin embargo, yo siempre supe que la mayor pasión de Charlie eran la excitación, el peligro y las grandes ganancias que produce el crimen.

Por eso no me sorprendí cuando, a principios de 1962, comencé a observar una intensificación en su continuo entrenamiento atlético.

—¿Piensas ir a las próximas olimpíadas? —le pregunté en broma, un día, mientras trajinaba con sus pesas y sus aparatos de gimnasia.

—No, solamente me mantengo en forma para mi trabajo —contestó.

Me hubiera reído muchísimo menos de su respuesta si hubiese sabido cuál era el trabajo que Charlie tenía en mente.

LA PRIMERA CONDENA

Después del asalto relámpago al banco, Charles decidió que debíamos tomar unas buenas vacaciones y nos llevó a mí y a las tres nenas a pasar una temporada a Jersey. Durante un mes estuvimos alojados en los mejores hoteles y gastamos el dinero a manos llenas. Cuando volvimos, le rogué que abandonara a sus amigos del hampa, pero él me contestó:

—Mis amigos son mis amigos, amor. No te metas con ellos, son buenos camaradas y no tienen nada que ver contigo.

Por supuesto, continuó trayendo a casa a esos hombres que me daban miedo. Es que yo no podía dejar de recordar el primer problema que tuvo Charlie con la policía. Ocurrió durante un fin, de semana en que yo había ido a pasar unos días a casa de mis padres. Charlie había usado nuestro departamento para ocultar el producto de un robo y la policía lo descubrió: tuvo que cumplir ocho meses, de una condena de un año, por recibir objetos robados. Nuestra segunda hija, Tracy, nació cinco semanas después de que él fuera encarcelado. Creo que fue en esa época cuando yo comencé a padecer un terrible insomnio que nunca me abandonó hasta ahora.

Otro eslabón en la cadena de acontecimientos que condujeron al robo del tren fue el fantástico atraco realizado en el aeropuerto de Londres: los bandidos —vestidos con trajes de gran gala y galera alta— se esfumaron con 62 mil libras esterlinas para el pago de los sueldos, en noviembre de 1962. Durante las semanas que precedieron a este asalto, nuestra casa se vio invadida, a intervalos regulares, por los amigos de Charlie y en especial por el enigmático Frenchy, de quien jamás supe el verdadero nombre. Viéndolo, se notaba en seguida que ese hombre era muy distinto de los demás camaradas de Charles. Tenía una voz sonora, distinguida y muy educada, con un leve acento francés. Lo único que conozco de él, aparte de su seudónimo, es que en 1939 trabajó activamente en la resistencia francesa, que es un gran aficionado a las carreras de caballos y que fue el organizador de la fuga de Charlie y de Ronald Biggs, íntimo amigo de Frenchy y que aún sigue en libertad.

El asalto al aeropuerto se hizo el 27 de noviembre de 1962: un grupo de hombres vestidos con trajes de etiqueta, con sombrero de copa y paraguas al brazo, atacaron a varios guardias y se alejaron en dos veloces automóviles antes de que nadie atinara a dar la alarma. Ni un solo penique del botín fue recuperado. Sir Michael Corkery, el fiscal que actuó en; la causa, describió el asalto diciendo que era una obra maestra de la planificación.

Cuando me reuní con Charlie en el Canadá, después de su evasión de Winson Green, él me contó cómo, junto con Frenchy y Bruce, había organizado el atraco.

—Sabes —me dijo—, todo tenía una explicación: los sombreros de copa estaban forrados de acero y los paraguas eran de hierro macizo. Lo único que no calculamos es que el banco se atrasaría en entregar el dinero y sólo remitió una parte de los sueldos. Si no hubiera sido por ese detalle nos habríamos alzado con 210 mil libras en lugar de las 62. De cualquier manera esa cifra alcanzó para financiar los gastos para el asalto al tren.

EL GRAN ROBO DEL SIGLO

Cada día que pasaba yo estaba más preocupada, siempre temía que algo le pasara a Charlie. La verdad es que no teníamos necesidad de dinero extra, ya que nuestros ingresos legales estaban un poco más arriba de las 4 mil libras anuales y con eso podíamos llevar una vida modesta y feliz. Yo había instalado un negocio de venta de frutas y verduras, y Charlie una oficina de apuestas mutuas, autorizada por el gobierno. Charles fue siempre un gran trabajador: se levantaba temprano para ir al mercado a comprar comida y gozaba de la confianza y el cariño de todos los vecinos. Quizá sea por eso que yo jamás entendí el mecanismo mental de Charlie, siempre ambicionando peligros y más dinero.

Una noche —mientras estábamos viendo televisión junto con las nenas— sonó el timbre de la puerta de calle: era Frenchy. Su visita pregonaba el robo del tren. Aunque no entendí mucho de la conversación que mantuvieron esa noche, pude comprender que Frenchy volvía del extranjero —probablemente de Italia, ya que había traído una botella de vino italiano, de esos que tienen el envase recubierto con paja— y que todos los planes estaban saliendo a la perfección. Según puedo conjeturar ahora, ya que nunca hablé con Charlie de esos detalles, el viaje de Frenchy había servido para tomar contacto con un grupo suizo que cambiaría los billetes una vez que las libras esterlinas estuvieran en Italia. Recuerdo que Frenchy, con toda claridad, pronunció, esa noche, varias veces el nombre Benito y el de la isla de Córcega, con lo cual supuse que algunos sectores de la mafia estaban al tanto de la operación que tramaban Frenchy y Charles.

A partir de esa noche y hasta una semana antes del asalto al tren, mi casa fue una guarida de ladrones. Tres veces al día venía Frenchy para charlar con mi marido y se reunían también con Bruce y con otra serie de individuos, la mayor parte de los cuales me eran desconocidos. Un día le rogué a Charlie que me contara lo que estaban planeando y lo amenacé con dejarlo si no obtenía una respuesta razonable. El se limitó a mirarme fijamente y me dijo:

—Espera un poco y ya lo sabrás, mi amor. Sé que tú nunca me defraudarás, pero lo que ignores no puede dañarte. Si este negocio resulta podré retirarme y el futuro de las nenas estará asegurado para siempre.

Por supuesto que tenía razón, yo no podía defraudarlo entonces y aún ahora estoy a su lado. Aunque su condena es larga, tengo confianza en el futuro. Poco a poco he aprendido a resignarme y espero que esta historia que estoy contando ayude a que la justicia sea más benévola con Charlie.

Por supuesto, no pretendo convertir el crimen de Charlie en una especie de hazaña, pero la forma en que lo planificaron marca toda una etapa en la historia del delito en Inglaterra. Frenchy y uno de sus amigos, un experto camarógrafo, fueron a la escena en que iba a tener lugar el atraco no menos de siete veces antes de que el robo se llevara a efecto. En cada una de esas visitas filmaban todos los detalles posibles en la zona del cruce y los alrededores del puente de Bridego, películas que después se pasaban en mi casa los días de reunión del grupo.

Durante el mes que precedió al robo del tren, Charlie prestó cada vez menos atención a nuestro negocio de venta de frutas. Y por primera vez en nuestra vida matrimonial empezó a quedarse fuera dos o tres noches a la semana. Después supe que todas esas salidas nocturnas se consumían en reiterados ensayos del golpe que pensaban dar. Entre diez y quince veces repitieron el simulacro hasta que todo salió perfecto. Charlie era muy exigente y no quería dejar nada librado al azar.

La noche anterior a la del robo Charlie no volvió a casa. No lo vi hasta el almuerzo del día siguiente, horas después que el tren había sido asaltado. Antes de que yo pudiera preguntarle algo me atajó:

—Me fui directamente a trabajar al mercado esta mañana a las cinco. Hay cincuenta personas que pueden atestiguar que yo estaba allí. Si alguien te pregunta algo tú debes decir que no sabes nada y que no conoces a nadie.

Entonces tuve la certeza de que eran ellos los autores del audaz robo. Aunque se han escrito miles de palabras acerca de cómo se efectuó el asalto, muy pocos conocen la historia verdadera. Con la autorización de Charles, contaré cómo se produjo el asalto.

No obstante el hecho de que más de 20 personas tomaron parte en el atraco en sí, su éxito dependió de la habilidad de solamente seis hombres: ellos eran los planificadores, el estado mayor de la operación. El Número Uno estaba a cargo de los vehículos, de su conducción y de su estado mecánico. El Número Dos era un experto en señalización ferroviaria. El Número Tres, cariñosamente apodado con el mote de Sansón, estaba encargado de la escuadra de acción y protección; un trabajo que requería no sólo fuerza física sino, además, la decisión suficiente como para no detenerse ante nada, salvo el asesinato. El Número Cuatro debía ocuparse de trasladar el dinero del vagón a los camiones en el menor tiempo posible. El Número Cinco estaba a cargo del complicado sistema de vigilancia, y él y sus hombres eran los únicos que no se acercaron al tren y los únicos, además, que llevaban armas de fuego. Finalmente, el Número Seis era el cerebro en persona: Frenchy, el comandante en jefe de un asalto que había sido organizado como si se tratara de una operación militar. Quizá sea por eso que Frenchy adoptó el traje de capitán del ejército; Charlie, el de sargento mayor, y Reynolds y Biggs, el de cabos; todos los demás iban vestidos de soldados rasos.

El principal contacto de Frenchy —el que dio la partida para que comenzara el asalto— era un hombre nacido en Aberdeen que vivía en Glasgow; misteriosamente ese individuo murió algunas semanas después del atraco y la policía jamás sospechó su participación en el robo. Cuando a las 18.50 del 7 de agosto de 1963 el tren salió de Escocia, el hombre corrió a un teléfono público y dijo la frase, convenida: “voy a salir con permiso”. Poco después, en el lugar elegido para el asalto, dos hombres treparon al tablero de señales de la línea principal y colocaron un guante color café sobre la luz verde ocultándola por completo. Con cuatro baterías unidas hicieron contacto en la bombita de la luz roja y la encendieron para detener al tren. A la mañana del 8 de agosto el conductor Jack Mills, de 58 años, vio la luz roja y detuvo la marcha del convoy. Tres hombres subieron entonces a la cabina de la locomotora y golpearon a Milis, obligándolo a llevar los dos vagones con el dinero hasta el puente de Bridego, en tanto que ya se habían desenganchado los restantes coches, con lo cual el tren quedó cortado en dos. Entonces entró en función el grupo de Sansón: sus hombres forzaron el paso hacia el sitio en que estaba el botín y redujeron a los cuatro empleados del furgón postal a fuerza de golpes. Después se procedió a trasportar los sacos con el dinero hasta los camiones, que se alejaron, una vez llenos, por un camino lateral. Cuando la operación quedó terminada, se ordenó al maquinista Milis y al fogonero Whitby, que se unieran al grupo de funcionarios del correo que estaban echados en el suelo, tras lo cual los bandidos desaparecieron sin dejar ninguna huella ni marca. Detener el tren, forzar la puerta de los vagones, birlar el dinero y desaparecer en la noche les había insumido apenas 15 minutos. Pero prepararlo había ocupado el tiempo de por lo menos tres personas —Frenchy, Bruce y Charles— por espacio de algo más de un año.

La policía puso en marcha, inmediatamente, la más grande cacería humana jamás organizada en Gran Bretaña. Sin embargo, después de haber trascurrido siete años, Scotland Yard aún ignora la existencia del principal organizador del atraco y es probable que jamás conozca la verdadera identidad de Frenchy, pues ni Charles ni Bruce habrán de denunciarlo nunca.

Revista Siete Días Ilustrados

15.06.1970